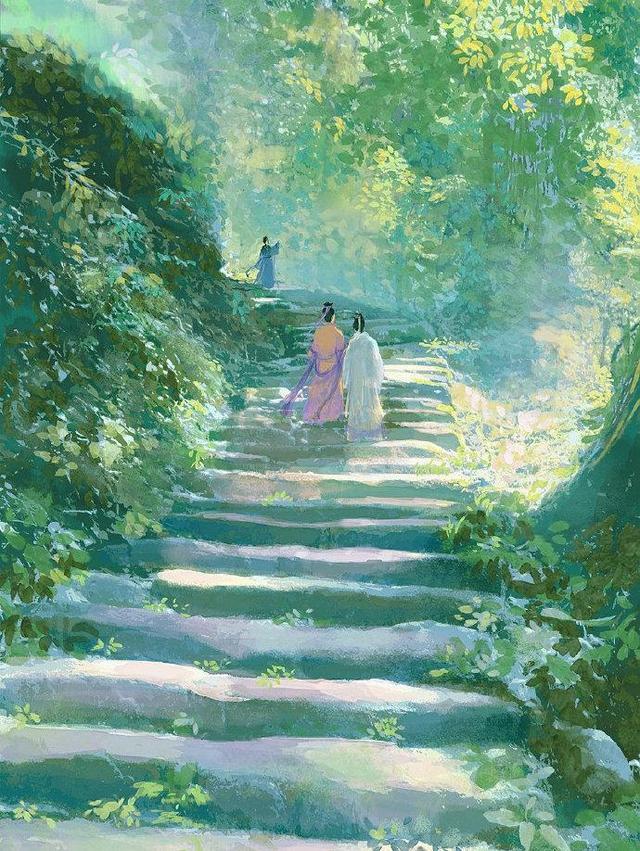

一朵女子,風輕雲淡,歡迎關注槐序~

這裡有沉香千年的古詩詞,亦有最精美的配圖

春眠不覺曉,處處聞啼鳥。

夜來風雨聲,花落知多少。

出自孟浩然的《春曉》

孟浩然這首詩,也許不是他寫得最好的一首,但絕對是他所有詩作中,傳播最廣的。

可以說,無論是從牙牙學語的稚子,或是拄杖徐行的耄螋老人,提起這首《春曉》都能脫口而出。

甚至可以說,是6歲孩童入學前,必背的古詩詞。

可是,並不是所有人都知道這首詩的創作背景,甚至36歲、46歲的時候,也只是停留在對這首詩的表意理解中。

所以今天我們就來聊聊這首人盡皆知的《春曉》,以及他的創作者孟浩然。

我始終認為,讀詩不能只是單單讀它浮於表面的淺意,就像我們有時候會誇某個詩人的作品美如畫,那為什麼我們不直接去看畫,而是一定要讀詩呢?

因為我們要解構詩詞中,所蘊含的意境,以及詩詞背後的事件、典故、涉及的人物,和所帶給人的遐思。

也就是所謂「見山是山,見水是水」到「見山不是山,見水不是水」的過程,相信我,這一定能鍛鍊你的擴展思維。

例如這首《春曉》,所有文獻資料都記載為,孟浩然隱居鹿門山時所作。

但是,孟浩然曾兩次隱居鹿門山,一次是23歲,與張子容一起,一次是從長安落榜歸來,對仕途心灰意冷。

而根據孟浩然年代紀事表推斷,長安落榜後,他曾輾轉於洛陽、漫遊吳越之地、回歸襄陽小住。這段期間他做了什麼?

什麼也不乾,因為他鬧心,求官20年,前途無望,所以襄陽小住後,他又出發去浙江了(在越州有贈謝甫池詩),然後一路溜達,就又溜達到長安去求官了。

不巧,剛幹謒完張九齡,張九齡受李林甫構陷,被貶官荊州,期間王昌齡也因替張九齡出頭而被貶,故孟浩然作詩贈王昌齡。

也就是說,這段時間內,他其實是完全沒心情回鹿門山隱居的,只不過他離開長安時,曾作詩表達自己想要歸隱鹿門山,便被誤認為他已經歸隱。

所以《春曉》這首詩,當作於他23歲前後,在鹿門山隱居的那段時間內。

這從孟浩然的詩風轉變中,也可以看出來,孟浩然後期的作品,相對還是比較沉重的。

那麼問題來了,一定有人會問,孟浩然為何在那麼年輕的時候,就去隱居呢?

這真是個好問題。

首先,襄陽出名人,例如杜甫的爺爺杜審言,那可是武則天時期真正的大咖。其次還有一個人,叫習鬱,東漢光武帝時期被封為襄陽候,就是他在蘇嶺山修鹿門廟、建習家池,依照范蠡養魚法作魚池,並每日流連於此。

故蘇嶺山改名為鹿門山。

而孟浩然則是襄陽城內薄有恆產的書香世家,又出了杜審言這樣的詩壇名宿,所以他決定效仿習鬱。後來孟浩然在《高陽池送朱二》中寫:當昔襄陽雄盛時,山公常醉習家池。

可見,他是嚮往這種貴族生活的。

另外在初唐,因武則天廣開言路、吸納人才,唐文華達到空前繁榮,各宗教學派紛紛湧入,大有「諸子百家」之勢,並且還是多國之間因羨慕大唐,而造成的文化相爭。所以在這段時期,「隱士」和「遊俠」之風,備受推崇。

李白、王維都曾在早年隱居過,晚唐的李商隱等,也都這麼幹過,甚至還有很多終身不入仕途的“隱士”,如皎然、陸羽等。

當然,像孟浩然、李白等有治世之心,隱居不過是為了給自己營造一個「高人」的薄名,實際上在山中無非還是學和玩,並非真的在悟。例如去鄰居叔叔家蹭頓飯,吃一隻老母雞--《故人具雞黍》。

但是,就算這樣,於文人而言,在山中的體會是不同的,所以孟浩然能寫出膾炙人口的《春曉》。想想看,25歲出鹿門山前,孟浩然已經火了《故人具雞黍》和《春曉》,而他出山求官後,真正大火的無非就是那首《宿建德江》。

像《望洞庭湖贈張丞相》和《句》,以及一些酬唱之作等,也只是在詩人圈比較被推崇,大部分人很難把孟浩然的其他詩背全,充其量知道其中一兩句。

當然,我說的是大部分人。

所以這首《春曉》沒有世俗之氣,不像他25歲以後的詩,沉穩渾厚有了,空靈卻少了,詩中「我、皆、餘、予」的字眼使用得也多了。

現在我們來看這首詩。

“春眠不覺曉,處處聞啼鳥”

春天貪睡,不知不覺中,天就亮了,只聞得窗外鶯鳥啼叫,不知夜裡都發生了什麼事。

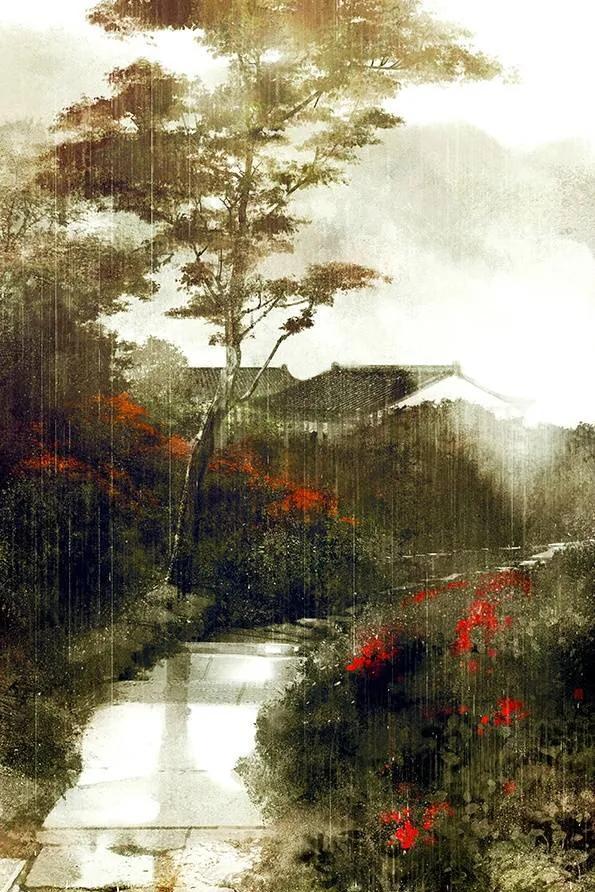

“夜來風雨聲,花落知多少”

仔細回想,應該是昨夜下了一場雨,也不知道外面的花朵,有多少被雨水打落。

在這首詩裡,孟浩然惜墨如金,光就寫了四句,卻韻味無窮,使人的思緒一下就被帶得很遠,彷彿自己也在山中。

而這一切,都非孟浩然親眼所見,只是晨起懶被窩時的一種想像,並且短短20個字,動靜皆宜,有鳥叫,有雨聲。

甚至還有對時光慢慢流逝,後知後覺的慫然。

所以這樣的詩,才是好詩,他沒用力,卻很有力,讓人也想一探究竟,或者期盼詩人別懶床了,趕緊去看看外面的花瓣,到底落了多少。

宋人李清照也曾在《如夢令》中寫過:昨夜雨疏風驟,濃睡不著不消殘酒。試問捲簾人,卻道海棠依舊。

遺憾的是,捲簾人只是告訴她依舊、依舊。而不是綠肥紅瘦。

這就是古詩的魅力,它從遙遠的千年前而來,我們當去揣測、求證那段歷史;

它短短幾句,卻氣象萬千,我們當試著去體會詩人落筆時,那種妙曼的心情;

它歷經風雨,穿過幾個朝代的戰火,來到我們面前,我們當珍惜詩人的一字一句。

尤其是,應該更細緻地知道,寫下這首詩的人,曾經經歷過什麼。而不是坐享其成,讓古人為我們的無知而感到遺憾和惋惜。這是全人類的責任。

– end –