安史之亂,是中國唐代玄宗末年由邊將安祿山和史思明發動的一場軍事奪權內戰。而導致這場戰爭的罪魁禍首,並非宰相楊國忠和其妹楊貴妃,而是當時唐朝的政治首領唐玄宗。

這時候就有人就要有疑問了,安祿山從範陽起兵謀反打的旗號就是“討伐楊國忠,清君側”,而且楊國忠也確實是一個“{ b}不顧天下成敗」的誤國之相,驕橫跋扈、不可一世。可是,為什麼又說,安史之亂罪魁禍首是唐玄宗呢?一起來看看這幕後的原因…

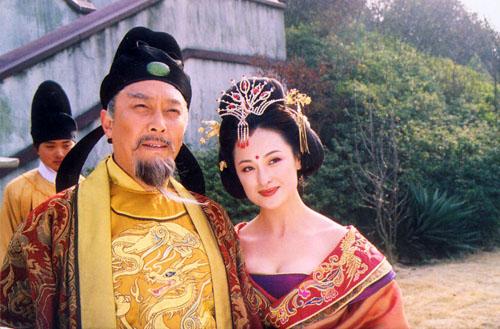

唐玄宗寵信邊將安祿山

安祿山從偷羊賊變成節度使,可以說是經歷了由儉入奢的大改變,面對著「花柳繁華地,溫柔富貴鄉」的長安城、紙醉金迷的帝王生活,安祿山心裡可以說是極度的羨慕,在他的心裡很早就種下了謀反的種子,只不過礙於{b }唐玄宗的提拔之恩,遲遲沒有動手。

眼看著唐玄宗一天天變老,安祿山想要造反的情緒越來越高漲,他開始偷偷招兵買馬、訓練自己的親信士兵、開始招募謀士,甚至安祿山開始自己做官服{ /b}。

安祿山的造反準備總會露出蛛絲馬跡,也總有人向唐玄宗諫言說安祿山要謀反,可是唐玄宗是一點也聽不進去,而且還變本加厲的寵信安祿山。

這時候,安祿山的死對頭楊國忠,為了扳倒安祿山也給唐玄宗上了一封說安祿山造反的奏摺,面對著接二連三的提醒,唐玄宗也是有一點懷疑了,所以就索性宣安祿山進宮面聖。

可是,聰明的安祿山為了蒙蔽唐玄宗,竟然鋌而走險的選擇面聖,(要知道這時候面聖很有可能被殺掉)。安祿山一看到唐玄宗就抱著他的腳號啕大哭,說了這樣一番話:

臣本胡人,陛下寵擢至此,為國忠所疾,臣死無日矣。

——《資治通鑑》

唐玄宗聽了之後,心裡感覺非常愧疚,心裡想原來自己的這個將軍沒有造反之心,冤枉他了。安祿山影帝一般演技騙過了唐玄宗。

安祿山見唐玄宗愧疚,居然開始索要封賞,於是請求自己兼任閒厩和陝右群牧使(國家軍馬場負責人){ /b},也就是安祿山一旦得到這個職位,整個國家的軍馬就歸他管了……唐玄宗居然答應了,不僅如此玄宗還給了安祿山部分人事任免權。

臣所部將士討奚、契丹、九姓、同羅等勳效甚多,乞不拘常格,超資加賞,仍好寫告身付臣軍授之。

——《資治通鑑》

是說,唐玄宗給了安祿山一大批空的委任狀,讓安祿山自己填寫…

可以說是把安祿山寵信到了極點。這次入宮安祿山又充實了自己的力量,唐玄宗的縱容讓安祿山的實力更加強大,從側面上為安史之亂的爆發提供了政治空間。

唐玄宗臨陣殺將,導致命運悲劇

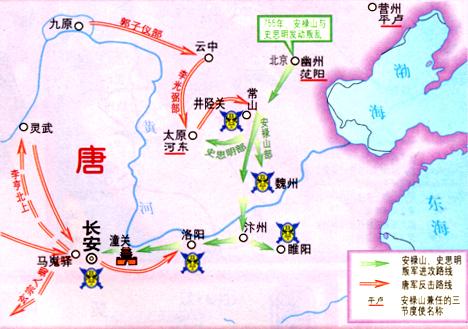

安史之亂爆發後,安祿山的軍隊一路上可以說是高歌猛進,幾乎沒有任何阻擋,一路上所到城池,要么守將逃跑、要么是他的門生故吏開門迎接,一路就到了“東都洛陽”,可以說是緊逼長安。

當時,唐玄宗派安西節度使封常清為前鋒大將到洛陽招兵買馬,任命太子李亨為兵馬大元帥, 高仙芝為副元帥,兩人以主力軍東徵抵禦安祿山。

可是沒曾想,封常清一到洛陽,就知道他無論如何也是抵擋不住安祿山的軍隊,由於唐朝常年沒有戰事,士兵缺乏訓練,而且馬匹也不足,面對浩浩蕩蕩的叛軍,這些臨時湊起來的雜牌軍一觸即潰,洛陽當即淪陷…

封常清就趕緊西撤與高仙芝匯合,二人商議得出一個結論那就是以潼關為險抵禦安祿山,潼關這個地方類似於“山海關”,北邊是黃河,南邊是秦嶺,易守難攻。

事實也證明,兩個將軍的做法是正確的,在潼關果然抵抗住了安祿山,而且安祿山後方也出現了問題,這也是一個發展實力的好時機…

可是,就在這關鍵時刻,唐玄宗受到宦官邊令誠的蠱惑,(唐朝有宦官監軍的傳統,由於高仙芝沒有賄賂這個監軍宦官,宦官就誣陷兩個將軍故意後退軍隊),宦官是這樣匯報的:

常清以賊搖眾,而仙芝棄陝地數百里,又盜減軍士糧賜。

——《資治通鑑》

唐玄宗於是發了一道處死封常清和高仙芝的旨意,兩個將軍含冤而死。

臨陣殺將!兵家大忌!

自此之後,軍心大亂,就連接替守「滄關」的將領哥舒翰,也是被聽信楊國忠諦言的唐玄宗逼迫著出關攻敵,可是潼關一出,立馬唐軍十幾萬人就大敗,哥舒翰也被手下將士捆綁投敵(原因是怕哥舒翰步了封常清的後塵被唐玄宗殺掉)…潼關失守

原本已經轉好的局面被唐玄宗自己玩的什麼也不剩了,那就趕緊南逃四川吧…

唐玄宗南逃,又失貴妃,又失皇位

唐玄宗逃跑的時候就自己帶著幾個親信大臣,太子和楊貴妃姊妹,沒有通知其他大臣,這一點做的非常不地道。

一路走著,一路逃亡,唐玄宗帶著的禁軍開始出現想要嘩變的跡象,於是禁軍首領陳玄禮為了穩住軍心,就殺死了宰相楊國忠 ,逼迫唐玄宗賜死楊貴妃。 這也就是著名的馬嵬之變。

馬嵬之變後,由於種種原因,太子李亨與唐玄宗分道揚鑣,唐玄宗繼續向四川逃亡,李亨則留下準備平復“安史之亂”,沒曾想,李亨剛剛與唐玄宗分開,就稱帝了,也就是歷史上的唐肅宗。遠在四川的玄宗就被追為太上皇。

至於太子和玄宗之間的明爭暗鬥,這篇文章就不再多贅述,之後會另外出一篇文章,專門解釋。

簡短史評

唐玄宗做了四十多年的“太平天子”,前半生是歌舞昇平,享盡榮華富貴,年老了卻不能夠在皇位上善終,可以說是“自食惡果”了,玄宗後期的渾噩直接導致他啟用了李林甫和楊國忠這樣的誤國之相,也由於他的種種失誤,直接導致了安史之亂的爆發,影響了唐朝甚至整個中國的歷史進程。

以上僅代表個人觀點。