近代以降,中國積貧積弱,經濟和科技落後,在各個領域都需要依靠外國先進的科學技術,不論是鐵路還是大橋,不僅技術要從外國引進,就連設計和施工也要由外國人主持。

在外國人眼中,彼時的中國是落後的,中國人是無知和愚昧的。

他們常常斷言,說中國人做不了這個,弄不成那個,似乎只要是需要先技術的工程,就一定要由外國人主導才能進行。

但近代的中國湧現出一大批愛國科學家和工程師,他們以卓越的天資和大無畏的精神,在工程領域締造一個又一個奇蹟。

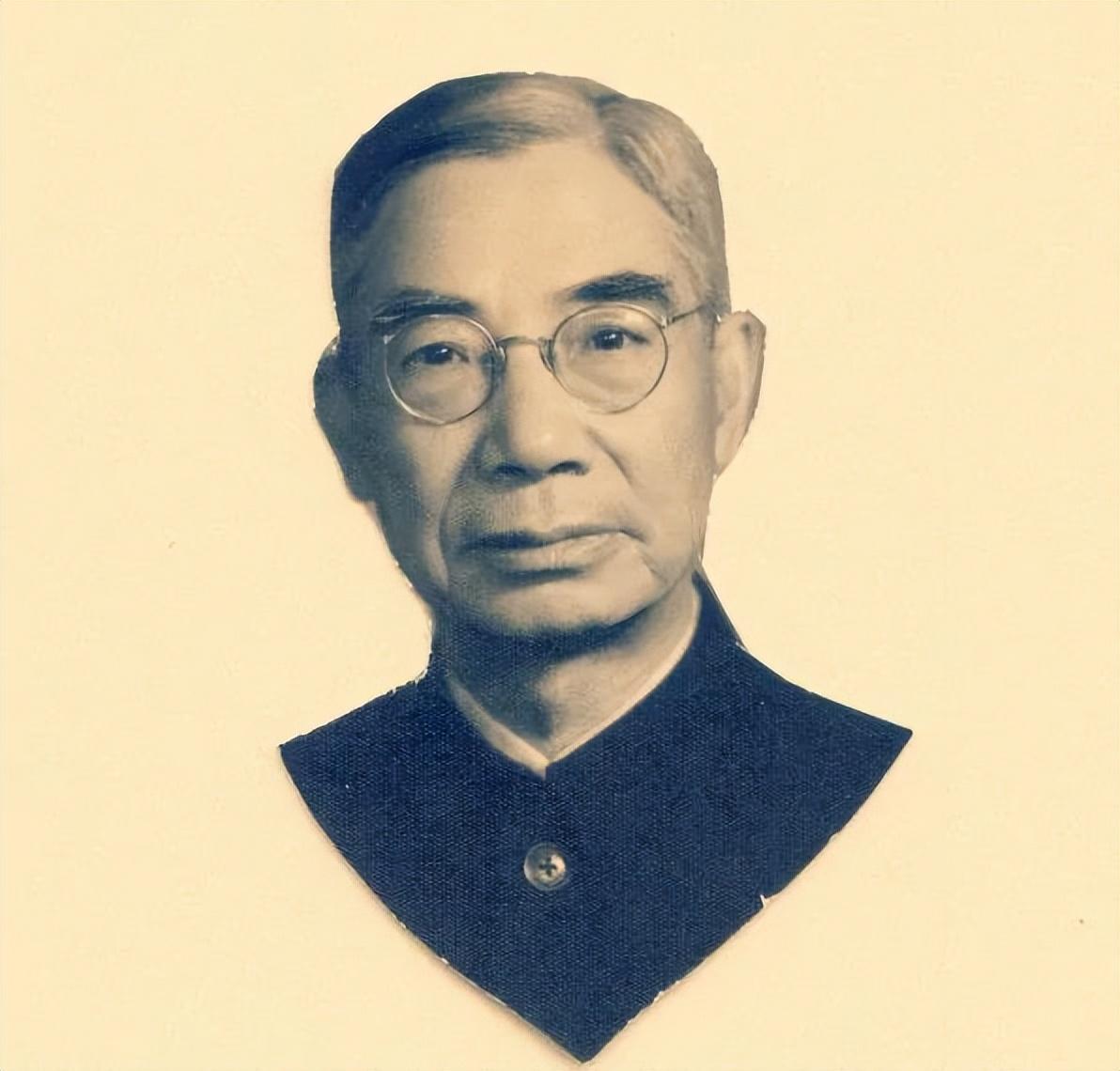

茅以升就是其中的一位,他是聞名於世界的土木工程學家和橋樑專家。

就像詹天佑一樣,茅以升是一位劃時代的人物,他所建造的錢塘江大橋,更是中國橋樑建築史上的里程碑。

錢塘江大橋是一個奇蹟,克服了一個又一個不可能。

它是中國人自己設計並建造的第一座現代化大型橋樑,打破了西方所謂「中國人自己修不了大橋」的斷言。

它建於浪大湍急的錢塘江之上,打破了「錢塘江上絕沒辦法修橋」的傳言,並屹立數十年而不倒。

這座誕生於近代中國的橋樑,匯集了茅以升的智慧和廣大施工群眾的汗水,成為世界橋樑裡的一大傑作,其建造難度之高,技藝之精湛,舉世罕見。

在大橋建造時,抗日的烽火燃遍了中華大地,所以這座大橋從修建之初,就考慮到敵人的轟炸,其牢固程度,超出人們的想像。

毫不誇張的說,如果炸藥沒放對位置,即便在橋上擺上一大堆炸藥,也很難將其炸斷。

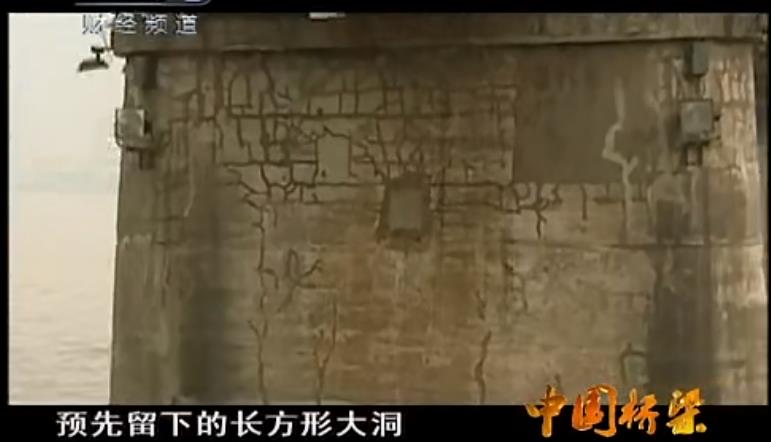

讓人不解的是,當年修建這座橋時,茅以升特意在大橋正墩裡留了一個大洞,工人們也很疑惑,直到後來才知茅以升這樣做的目的。

錢塘江大橋造好之後,僅僅通車89天時,就被炸掉了,而且主持大橋爆破的,正是建造大橋的茅以升本人,這卻是為何?

這一切,都要從那段悲壯而傳奇的歷史說起。

茅以升從小就立志建造一座結實堅固的大橋,而他的這份志向,源自於一場意外。

一、

在茅以升十歲那年的端午節,南京的秦淮河上依照習俗舉行了盛大的龍舟比賽。這是每年一度的盛典,參加和觀看者人數眾多。

孩子年齡的茅以升這年本來也是要去觀看比賽的,只是因為肚子痛沒能去成,但他卻就此躲過一劫。

由於人數太多,夫子廟的文德橋又年久失修,竟然倒塌了,死傷了不少人。

茅以升知道後,十分難過,儘管他躲過劫難,但很多人就此死去,這讓小茅以升感到非常傷心,於是他下定決心,以後一定要建造一座牢不可破的大橋。

自此,茅以升開始了他漫漫的求學之路。茅升天賦異禀,同時刻苦認真,勤奮學習。

在後來建造大橋時,人們發現茅以升記憶力超群,過目不忘,說他是天才。

茅以升天資卓越不假,但他出色的記憶力,其實更多來自於刻苦的訓練。

茅以升從小就酷愛讀書和背誦,他每天都早早起來,站在河邊拿著書本背誦課文。不論是河水流過的潺潺聲音,還是漁民們的高歌,都只是茅以升緩解無聊的良方,而絲毫不能擾亂他的心思。

茅以升不僅愛背文章,他對同齡孩子厭惡的抽象數字也非常痴迷,曾把圓周率背到了小數點後100位。

在數年如一日的磨練中,茅以升鍛造出超乎常人的強大記憶力,幾乎達到了過目不忘的程度,往往一篇文章朗誦完畢,他就能在心中記下。

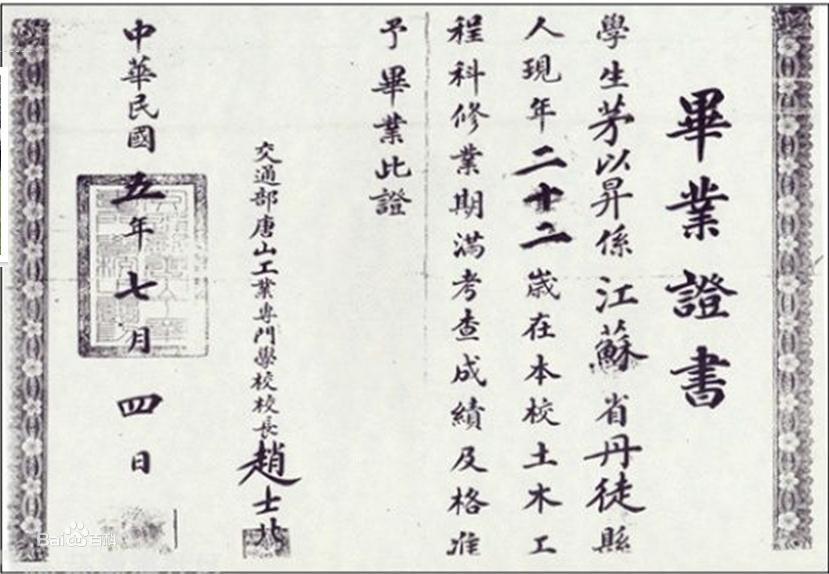

正是靠著這份天資和勤奮,茅以升的成績一直名列前茅,順利考取了唐山路礦學堂。

在這裡,茅以升首次見到近代著名的革命家孫中山先生,並被他的演講大受鼓舞。孫中山鼓勵年輕學子尚武則投軍參加革命,推翻封建政權,崇文則學習先進技術,報效祖國。

茅以升自幼便立志造橋,孫中山的話堅定了他的信心,他毅然選擇橋樑專業,並以第一名的優異成績考取清華留美官費研究生,赴美國建築名校康奈爾大學深造。

茅以升僅用一年,就完成了全部的學業,攻讀碩士學位,並得到了教授的欣賞。學校因茅以升成績優異、能力突出,想讓他留校任教,這是無數人夢寐以求的高薪工作,但茅以升卻拒絕了。

他想要學到橋樑建造的實務技術,盡快回到中國,報效自己的祖國,所以他來到業界一流的匹茲堡橋樑公司,從實習生幹起。

這是茅以升最艱苦的求學歲月,他白天在公司裡學習橋樑的繪圖、設計等知識,晚上回到學校讀書,繼續攻讀博士學位。

這段期間茅以升每天只睡四、五個小時,就連吃飯的時候都在思考問題,為此他特意用左手拿勺子,因為這樣就能騰出右手寫字了。

1919年10月,茅以升獲得卡利基理工學院博士學位,而他也是該校第一位工學博士。

在博士論文中,茅以升就提出了自己的研究觀點,人們稱之為「茅氏定律」。學校也授予他獎章,以表揚他在研究領域中出色的表現。

眾多學校向茅以升拋來橄欖枝,實際上以他出色的能力和知名度,他如果留在美國,可以享受到優越的物質條件,還可以獲得最好的科學研究環境。

可是茅以升學成以後,還是放棄了豐厚的條件,毅然決然地登上返回祖國的郵輪。

二、

回國後的第一個十年,茅以升秉持著救國先樹人的理念,在學校裡教書育人,他歷任多所大學的教授和校長等職務,建立工學院,培養出一大批優秀的工科學子。

從第二個十年開始,茅以升開始正式投入水利和道路、橋樑等工程建設中,他擔任江蘇水利局局長期間,實地勘察地形和水利情況,設計和施工了許多利國利民的水利工程,受到當局和群眾的一致好評。

正因為如此,主持建造錢塘江的重任,落到了茅以升的肩上。

浙江當局早就有興建錢塘江大橋的計畫。錢塘江橫亙在浙江省,從中間穿過,把浙江攔腰分成了浙東和浙西,讓兩地的交通十分不便,是華東和華南交通網上的一處空白。因此修建錢塘江大橋,具有重大的意義。

真正棘手的問題是,在錢塘江上建造大橋是十分困難的。在杭州有一句民間廣為流傳的諺語,叫做“錢塘江造橋——沒辦法”,專門用來形容不可能和難以辦到的事情。

這是因為錢塘江的水文地質條件十分的複雜,可用兇險至極來形容。錢塘江不論是上游還是下游,都是浪濤洶湧澎湃,如奔騰的烈馬,嘶吼的怒獸,唐代詩人劉禹錫就有詩雲:「八月濤聲吼地來,頭高數丈觸山回」。

自古以來錢塘江水勢便是如此,想要在江上建造大橋,如有登天之難。

除此之外,錢塘江建橋還有另一個大難題,就是變幻莫測的江底。經過成百上千年的沖刷,錢塘江下方有著厚達40公尺的流沙,而且它們還會隨水勢不斷移動,因此錢塘江素有深不見底的說法。

由於錢塘江複雜而苛刻的條件,儘管建造大橋的需要十分緊迫,但一直沒人敢建,直到這個任務交給了茅以升。

茅以升鑽研學習建橋知識數十年,有著深厚的理論基礎,但是建造這樣一座龐大的橋樑,還是建造在錢塘江上,對茅以升來說是一個巨大的挑戰。

然而茅以升並未被困難嚇倒,他親自來到錢塘江實地勘察,做了詳細的調查,在了解到水文和地質條件後,他堅信以自己的設計和當時中國的施工能力,是可以成功建造錢塘江大橋的。

其實這不只是一個簡單的科學結論,更是一個軍令狀。正如浙江省建設廳廳長曾養甫對茅以升說的:“如果大橋造不成功,我倆都要跳錢塘江!”

錢塘江大橋是一個大工程,要不然不乾,乾就只能成功,不能失敗。因此茅以升提出可以造橋,並承擔錢塘江橋工程處處長一職時,是抱著「不成功便成仁」的決心的。

在大橋開工前,其實有兩個設計方案。

三、

一個是茅以升的,另一個是美國專家華德爾的。

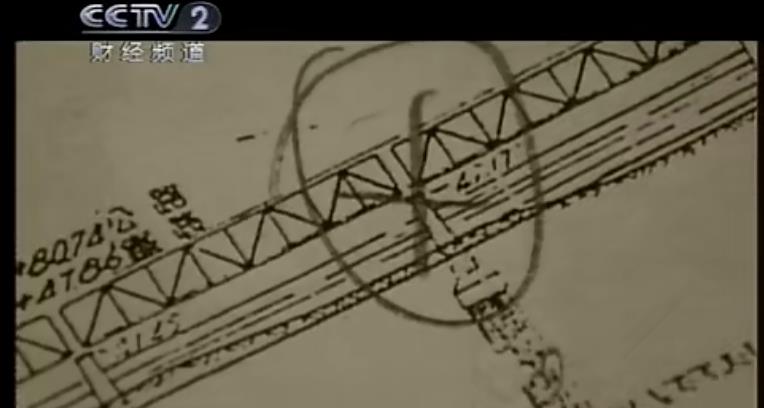

華德爾是有名的橋樑和道路專家,曾長期擔任中國的鐵道部顧問。他設計的錢塘江大橋方案是單層橋,兩邊是公路,中間是鐵路,造價758萬銀元。

而茅以升拿出的方案截然不同,他設計的是雙層橋,上層是公路橋和人行道的組合,下層是單線鐵道,造價僅510萬,遠低於華德爾的方案。

除此以外,茅以升設計的大橋,在堅固程度上也更勝一籌。所以,茅以升的設計方案最終被採納。

但是,錢塘江大橋剛開工,便接連不斷的遇到棘手的問題。

先是江底的泥沙層太厚,足足有幾十米,而且堅硬如鐵,樁子很難打進去,力氣使大了,橋樁容易斷裂,力氣小了又進不去。

這對於打樁的施工人員和樁子的材質要求都非常嚴格。施工隊在船上忙了一天一夜,筋疲力盡,也只打進去一根木樁。

可是整座大橋需要九個橋墩,一共要打1440根樁子,照這個速度,光是打樁就得打好幾年,到大橋完工還不知要猴年馬月。

消息傳出去以後,引來外界紛紛質疑,有的人開始對茅以升冷嘲熱諷,說他的設計方案不行,還有人乾脆說找外國人主持建造算了,中國人自己是搞不好的。

茅以升並不把那些閒言碎語放在心上,但錢塘江大橋的建造不能失敗,他也要爭口氣,證明哪怕只依靠中國人自己設計和施工,也能建造出最好的大橋。

可決心歸決心,解決問題的方法卻不是一拍腦袋就能想出來的,進展緩慢的工程像一座大山,壓得茅以升喘不過氣來。

就在這萬分急迫的時刻,茅以升從澆花盆裡獲得靈感,發明出“射水法”,即先用高壓水衝擊江底的泥沙,待泥沙衝出一個深洞後,把木樁對準,再用氣錘打進去。

用茅以升的這個方法,施工隊一晝夜就能打好30根樁,所耗費的力氣也小了很多,打樁的問題就此迎刃而解了。

打樁問題剛解決,江下施工又成了難題。錢塘江水流湍急,江況複雜,在水裡人連位置都固定不住,更別說施工了。

針對這一難題,茅以升採取“沉箱法”,即通過吊運法,把重約600噸重的方形結構鋼筋混凝土箱子放入水中,箱口朝下,再用高壓氣排除箱子裡的水,工人們就在沉箱裡面施工作業。

這些還只是一部分的技術難題,從施工到竣工,茅以升和技術施工團隊齊心協力,先後攻克了八十多個技術難題,克服了一個又一個障礙,使得工程穩步推進。

四、

就在錢塘江大橋正在如火如荼進行建造的時候,抗日戰爭的烽火燒到了這裡。

隨著淞滬會戰的爆發,日本開始了全面侵華的步伐,日軍對中國東南地區進行大規模空襲,上海、杭州、南京等地都遭到轟炸。

而正在建造的錢塘江大橋,是日軍的重點打擊目標,日軍的戰機經常從上空經過,並向它投擲炸彈。

在這種情況下,繼續建造錢塘江大橋是十分危險的。但此時前方正在與日寇血戰,物資吃緊,百姓也急需退到後方,道路和橋樑卻被日軍破壞,建造大半的錢塘江大橋,成為一條生命線。

茅以升決心繼續建造大橋。建橋工人在茅以升的帶領下,不畏艱險,迎難而上,以大無畏的精神,在戰火下建成了大橋,完成了這一偉大的愛國壯舉。

錢塘江大橋從1934年開工,到1937年9月26日建成通車,共3年。它建成於戰火之中,一經誕世便為抗戰作出了巨大的貢獻。

大量軍備物資從這裡運往前線,支援淞滬會戰,許多工業物資則從這裡搶運到後方,幫助後方重新建立起工業線。

錢塘江大橋本來是以運送物資為主,但隨著戰事不利,越來越多的百姓擠到橋頭,等待撤離。

茅以升不忍看著百姓受苦,他向上級請求開闢錢塘江大橋上的道路,讓百姓先從橋上撤走,挽救了十餘萬百姓的生命。

但這座立下大功的大橋,卻在通車僅兩個多月,就要面臨炸橋的命運。

隨著戰事愈發不利,日寇距離錢塘江橋越來越近。 12月下旬,國民黨當局找到茅以升,向他傳達指令:炸毀錢塘江大橋,不使其落入日寇之手。

茅以升早就知道到有這麼一天,大橋還在修建時,日軍就開始侵略上海。

因此在建造時,茅以升就在大橋正墩裡預留了一個裝填炸藥的口子,當時其他工人並不知道這個口子是乾什麼用的,直到事後要炸橋時,才知他的做法確實高明。

若不是茅以升特意留下的炸橋口,否則以錢塘江大橋的牢固程度,僅在橋上綁上炸藥,是絕對炸不掉大橋的。

茅以升自己也曾說過:沒放對位置,很難將其炸掉,僅是在橋面上放炸藥,也只能炸毀表面,以日本人的修橋速度,幾十天就完成了。放在預留的洞口炸,日本人得一年以後才可以開始修復。

如此看來,茅以升當真是高瞻遠矚。

不過,儘管有了心理準備,但是在得知錢塘江大橋命運後,茅以升還是不免悲從中來,他傷感的說:“這種痛苦就像是親手捏死自己的孩子一樣。”

但不論再心疼,茅以升都知道,錢塘江大橋絕不能落入日寇的手中,成為日寇進攻中國的通道。

炸橋的前一晚,茅以升有些不捨,但還是與軍官說,你們盲目炸橋是炸不斷的,隨後,茅以升讓工人在自己標記好的洞口放置大量炸藥。

12月23日下午,就在日軍騎兵先頭部隊抵達錢塘江大橋北頭時,隨著一聲巨響,錢塘江大橋轟然倒塌,墜入江中,只留下橋墩,訴說著悲壯。

日軍氣急敗壞,卻又無計可施。

炸橋後,茅以升望著遠處瀰漫的硝煙和大橋的廢墟,久久不語,隨後寫下《別錢塘》一詩:「斗地風雲突變色,炸橋揮淚斷通途,五行缺火真來火,不復原橋不丈夫。

五、

大橋炸毀的前幾天,茅以升輾轉難眠,心中悲憤。炸毀錢塘江大橋是必行之舉,但是親手毀掉自己的心血,這是多麼艱難的決定,其中痛苦,旁人難以想像。

在抗日戰爭期間,茅以升一邊在政府裡任職,繼續主持交通和橋樑的修建,一邊在學校裡面教書,他想要為國家培養出橋樑和工科專業的人才,為國家的建設添磚加瓦。

在好幾年數千個日日夜夜中,茅以升常想起錢塘江大橋的雄偉模樣,想起自己和施工工人們一起奮戰的回憶,響起自己親手炸掉大橋的痛苦,想起伴隨那聲轟隆聲而斷裂倒塌的大橋。

他沒有一刻忘記錢塘江大橋,所以1945年日本戰敗投降以後,茅以升想到的第一件事不是慶祝,而是修復錢塘江大橋。

1946年春天,茅以公升急忙忙來到杭州恢復橋工處,開始籌備修復大橋的工作。在修復過程中,茅以升日以繼夜的工作,但是受限於國民政府不夠重視,隔年只完成了初步的修復工作。

國民黨敗退時,還想炸毀大橋,幸得我黨地下工作人員的保護,國民黨的陰謀沒有得逞,大橋的橋樑主體部分安然無恙。

而在新中國成立以後,政府全力支持茅以升的工作,投入大量人力物力財力,對錢塘江大橋進行全面的修復。

1954年,錢塘江大橋正式恢復使用,開始通車,其強度比以往更強。

直到如今,錢塘江大橋依舊屹立在江上,這座誕生於抗日烽火年代的大橋,已經走過了八十餘載,見證了中國從弱小走到強大,從貧窮走到富強。

錢塘江大橋如今或許已經不是最先進的大橋,但它承載著茅以升和建橋工人們的愛國精神,這是他們留給後人的歷久彌新的珍貴禮物,也是這個世界上其他一切大橋都比擬不上的。

編者簡介:宋小樂,90後奶爸,普通家庭出身,專職寫作5年,靠自媒體寫作賺到了人生第一桶金,與多家新媒體公司有合作。如果你對自媒體、寫作、賺錢感興趣,想每個月都能靠下班時間做副業、兼職,可以微信搜尋關注我的公眾號“今日人物誌”,一起探討一起進步。