- 序 -

>如果一個人沒有在手中持有一種控制力,那他就無法掌握音樂中最純粹的神韻。我不知道還有誰比普契尼在《波西米亞人》中把1830年那時的巴黎描繪得更好更貼切。

一一德布西

鴻鷂之志

/

賈科莫‧普契尼,1858年12月22日出生於義大利托斯卡納盧卡的一個音樂世家。普契尼的父親米歇爾‧普契尼是一位作曲家、管風琴手,也是義大利托斯卡納盧卡市聖馬蒂諾大教堂的唱詩班指揮,米歇爾曾擔任盧卡帕契尼音樂學院的校長。普契尼的家族一直紮根在這裡,祖上可以追溯到18世紀早期。他的曾祖父也是一位風琴手,而他的祖父多梅尼科·普契尼是一位相當成功的歌劇作曲家。

1864年,父親過世時,普契尼還不到6歲,他的母親阿賓娜很早就直覺到兒子的音樂天賦,便把普契尼送到叔叔福爾圖納托·麥琪那裡去學習鋼琴和聲樂。 16歲時,普契尼進入帕契尼音樂學院學習作曲,師從卡洛·安傑洛尼。普契尼同時也成為了一個熟練的風琴手,並在當地的教堂工作。當時,普契尼迷上了義大利人最愛的消遣之一——歌劇。身為威爾第的鐵粉,為了看他的《阿依達》,普契尼從盧卡走到比薩去,這路程大約是三十多公里,在那個年代,這可是個不小的考驗。

1880年,普契尼以一首《光榮彌撒》從帕契尼音樂學院畢業。這是一個明智的創作,因為家族關係以及盧卡這座城市一直以來作為創作神聖宗教音樂的中心,這首作品在評論界和公眾面前都取得了成功。雖然《光榮彌撒》沒能讓普契尼出名,但卻讓他受到了關注,開啟了他輝煌的創作序幕。

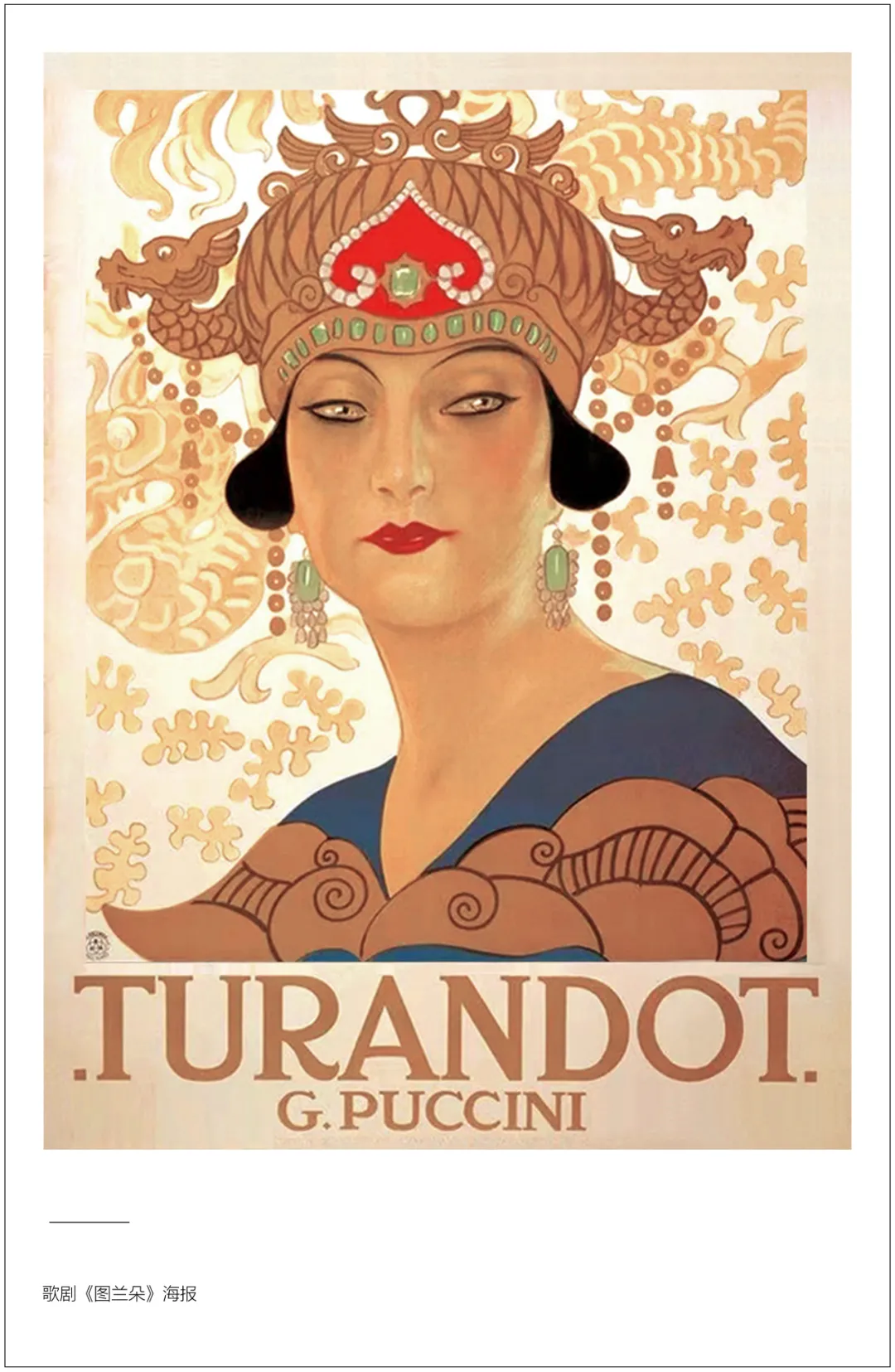

圖蘭朵

/

《圖蘭朵》(Turandot)是普契尼根據童話劇改編的三幕歌劇,是普契尼最偉大的作品之一,也是他一生中最後一部作品。 《圖蘭朵》取材自我國的元朝,描寫公主圖蘭朵為了報復她的祖先被人掠走之恨,下令如果有男人可以猜出她的三個謎語,她就會嫁給他,相反,如果誰猜錯了,將被處死。王子卡拉夫被公主美貌吸引,終於破了三個謎,最後王子的溫暖融化了公主冰冷的心,愛情美滿。

《圖蘭朵》的創作過程並不是一帆風順,普契尼大膽運用意大利傳統中的自由旋律,以中國元朝為背景,配上優美的《茉莉花》音樂旋律,情節跌宕起伏,題材新穎,舞台表演講究,富有禮儀,更有複雜的謎語,採用了戲劇性誇張與戲劇性變化的手法。普契尼離世前沒有最終完成《圖蘭朵》的所有篇章,最後一幕由他的學生F.阿爾法諾根據他的草稿完成的。在生命的最後階段,醫生建議他去比利時做放射治療,普契尼念念不忘他的《圖蘭朵》,離開義大利時,手提包裡還帶著《圖蘭朵》的劇本草稿。

1926年4月,《圖蘭朵》在著名的斯卡拉歌劇院首演,獲得巨大成功。指揮大師托斯卡尼尼在第三幕臨近結尾時放下指揮棒,轉向觀眾低聲宣布:「大師的作品在這裡結束。」《圖蘭朵》在首演之後很快就在世界其它大歌劇院連續上演。在1998年,《圖蘭朵》終於得以在紫禁城上演,由張藝謀導演,祖賓·梅塔指揮。

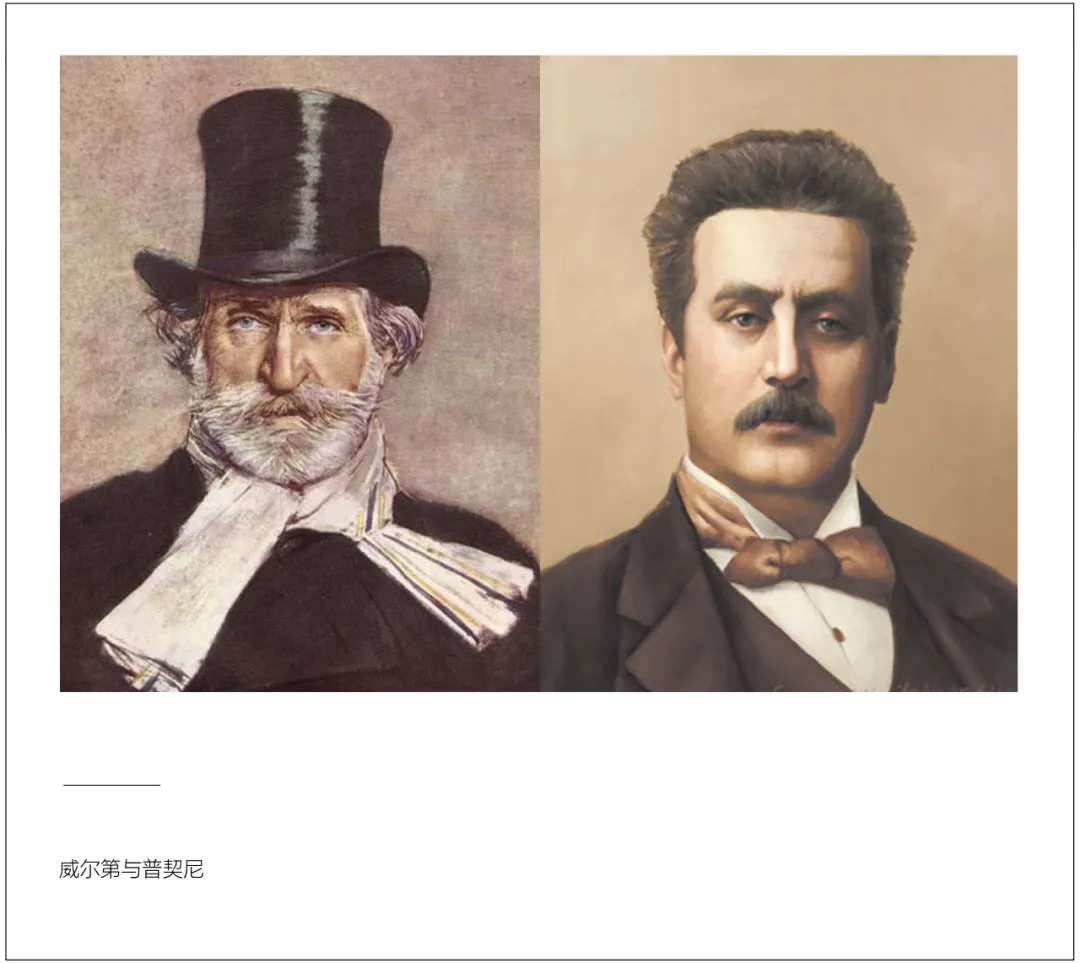

威爾第與普契尼

/

普契尼與威爾第都是19世紀義大利歌劇創作的傑出代表,他們不分伯仲,同為義大利歌劇作家,在歌劇創作上,威爾第與普契尼既有相似相連的地方,更有許多不同之處。威爾第的歌劇題材豐富多樣,歷史劇、愛情劇、改編劇等無所不包,如《納布科》、《阿依達》、《茶花女》、《奧賽羅》等。

而普契尼的歌劇題材則相對個性十足,多以愛情題材為主,如《蝴蝶夫人》、《托斯卡》、《圖蘭朵》等。

在整體的音樂風格上,威爾第是浪漫主義歌劇的傑出代表,其音樂充滿激情,氣勢恢弘豪邁,充滿英雄性和悲壯性,戲劇性極強。

而在普契尼的歌劇中,浪漫主義與真實性常交相輝映,音樂既注重真實的情感表達,又富有浪漫主義的特質,其音樂親切優美,並略帶傷感,人物詠嘆調的旋律非常動聽,極具抒情性。

誕生於文藝復興的溫床中,義大利歌劇是各類藝術的高度融匯點,從威爾第到普契尼,經過歷代巨匠的雕琢,使它成為表演藝術的高峰。

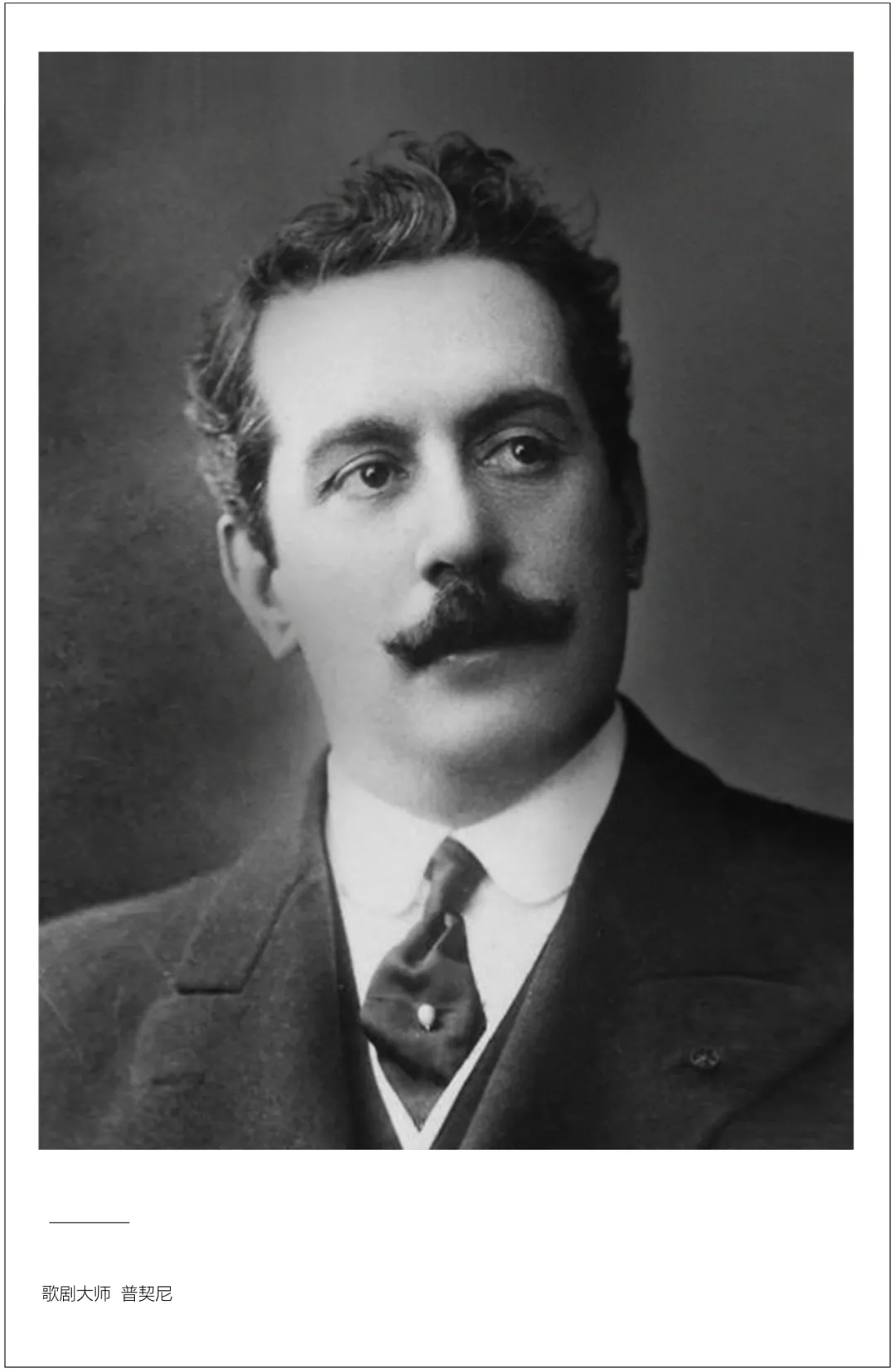

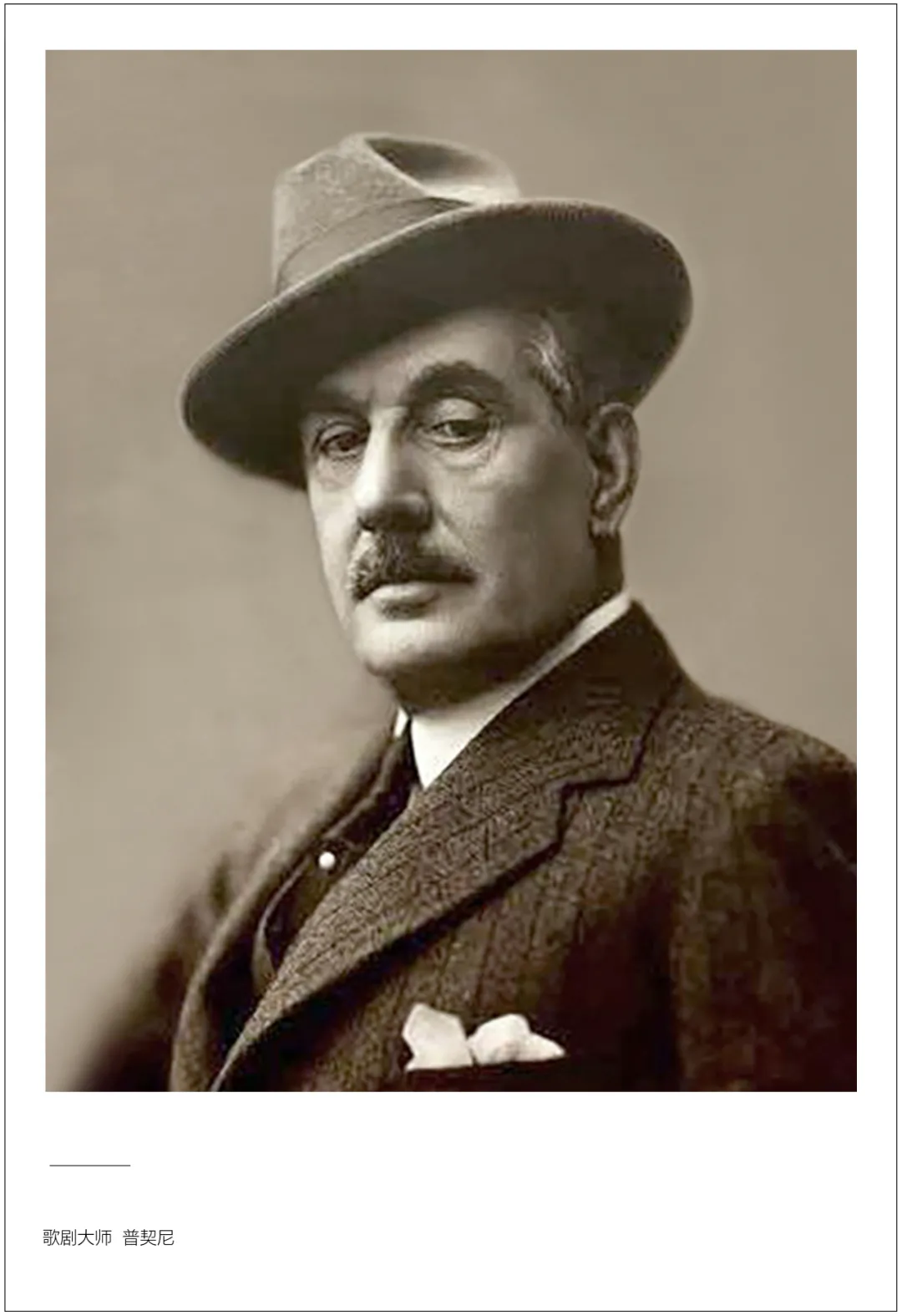

後記 · 歌劇大師普契尼

/

普契尼是十九世紀末至二十世紀初「真實主義」歌劇流派的首要人物之一,在創作中他繼承和發展了意大利傳統歌劇的表現手法,這一切都體現在他那富有創意優美流暢的旋律,和對多聲部音樂那豐富多彩技術超群的藝術處理上。

普契尼的作品多是以寫實主義創作出來的,伴隨著濃厚的鄉村風格,為當時的人們所喜愛。他一生寫了12部歌劇,幾乎每一部在上演時都是座無虛席。不論持什麼觀點,有一個事實是不容否認的:那就是從普契尼第一部成功之作《曼儂·雷斯戈》出版和首演後,他的歌劇幾乎從未讓觀眾失望過。他的歌劇吸引了全世界不同文化背景和國籍的人。雖然普契尼的音樂並不繁縟,但它卻能深深觸動觀眾的內心。

1924年11月29日,當普契尼病逝的消息傳來,正值《波希米亞人》在羅馬上演時刻,表演立刻終止,管樂隊為這些感到震驚的觀眾演奏了肖邦的《送葬進行曲》。普契尼終究成了最後一位偉大的歌劇作曲家,他的逝世結束了真正的大歌劇時代。

>關於普契尼

賈科莫‧普契尼(1858—1924)

Giacomo Puccini

/

1858年12月22日,賈科莫·普契尼出生在義大利盧卡的小村莊,在他出生前,祖輩四代都在那裡生活著,是真正的音樂世家;

1876年,為了觀賞威爾第的歌劇《阿依達》,18歲的他和朋友從盧卡徒步至比薩,單程將近30公里;

1874年,16歲參加管風琴比賽獲得第1名,19歲任聖馬丁教堂合唱隊長及管風琴師;

1879年,21歲的普契尼創作了《安魂曲》,標誌著普契尼家族與盧卡的基督教音樂長久合作之下的巔峰;

1880年,普契尼入米蘭音樂學院,師從A.蓬基耶利和A.巴齊尼;

1882年,參加歌劇作曲競賽落選,作品《群妖圍舞》於1884年在米蘭威爾姆劇院舉行公演,並獲得黎柯笛公司的注意;

1883年,畢業後他的畢業作品《交響隨想曲》獲得好評;

1889年,受到黎柯笛的委託,第二部歌劇《埃德加》公演;

1891年開始,普契尼大部分時間都住在托瑞德拉古,在維亞雷嬌南方;

1893年,普契尼根據法國古典名著A.普雷沃的《曼儂·雷斯戈》編寫的同名歌劇,在都靈上演,標誌著作者的創作個性、藝術風格和思想傾向正在形成;

1896年,歌劇《藝術家的生涯》(即《波西米亞人》)在都靈首演失敗,接著在巴勒莫再度演出時,卻獲得狂熱的歡迎,確立了普契尼的世界性地位;

1900年,以V.薩爾杜的劇本改編的歌劇《托斯卡》在羅馬上演,受到凱旋般的喝采;

1904年,普契尼根據D.貝拉斯科的劇本寫的歌劇《蝴蝶夫人》在米蘭拉斯卡拉歌劇院上演,首演失敗,在重新修改後獲得成功;

1910年,完成《西方女孩》;

1903年,因為飆車,差點在車禍中身亡;

1917年完成了《燕子》這是一部普契尼重新作曲的輕歌劇;

1918年,《三合一歌劇》於紐約首次公演;

1921年上半年開始創作《圖蘭朵》;

1924年5月,普契尼的喉病不斷加重,最終發展為致命的喉癌,《圖蘭朵》的創作無法進行下去了;

1924年11月29日,普契尼因治療所引發的併發症而去世,標誌著義大利歌劇黃金歲月的式微和終點。

中國魔指精靈少年鋼琴家團隊簡介

▼