「堅忍磊落奇男子,世界史開幕第一人。」—梁啟超稱讚張騁

人物簡介

張騖(前164年―前114年),字子文,漢中郡城固(今陝西省漢中市城固縣)人,中國漢代傑出的外交家、旅行家、探險家,絲綢之路的開拓者,故裡在陝西省漢中市城固縣城南2千公尺處漢江之濱的博望村。

張騁富有開拓和冒險精神,建元二年(前139年),奉漢武帝之命,由甘父做嚮導,率領一百多人出使西域,打通了漢朝通往西域的南北道路,即赫赫有名的絲路,漢武帝以軍功封其為博望侯。史學家司馬遷稱讚張騁出使西域為“鑿空”,意思是“開通大道”。

張騖將中原文明傳播至西域,又從西域諸國引進了汗血馬、葡萄、苜蓿、石榴、胡麻等物種到中原,促進了東西方文明的交流。被譽為「第一個睜開眼睛看世界的中國人」、「東方的哥倫布」。

西漢著名外交家張騁被譽為“東方的哥倫布”,他鑿空西域,名垂青史。在大漠狂風中,以一騎一鞭一行囊,書寫鐵血精神。或因其傳奇的經歷,後世學者在寫傳弄志時,將他帶入了牛郎織女的神話中,以神話與史實的嫁接,體現他們對巴蜀與絲綢之路關係的深刻記憶。

張騫是否真的來到了成都?又是否見過道家學者嚴君平? 2017年12月20日,著名考古學家王仁湘圍繞著一系列謎團進行了梳理。據他考證,張騖遇見織女的傳說,不足為信。但據史書記載,他的確曾通西南夷,因之行蜀到達成都。然而,因這趟成都之行沒有釀成一個成功的結果,進而被人們漸漸忽略,以至忘卻了這一章歷史。

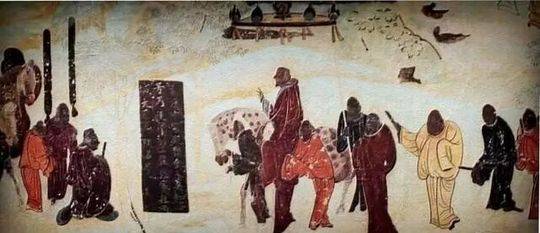

敦煌莫高窟壁畫《張騫出使圖》

張騁亂入神話

西域大石頭運到了成都

在南北朝時期,著名文學家、地理學家、藏書家任昉的《述異記》裡,牛郎織女的七夕之會,是一個淒美的故事。這樣的故事流傳至今,孵化出一年一度的七夕。

牛郎與織女,最早的身份見於《詩經》:「維天有漢,監亦有光。跂彼織女,終日七襄。雖則七襄,不成報章。彼牽牛,不以服箱。」詩中,牽牛便是牛郎。牛郎與織女,是天上的星座。隨後,到了西漢時期,班固的《西都賦》中,牛郎與織女成了兩位神人。文中寫道,昆明池相對的兩岸有牛郎和織女雕像,此刻,神話已是可以目睹的藝術作品。爾後,到了西漢,星漢中的牛郎織女已是尋常知識。這從考古發掘出土的漢畫上,透過作為星座的牛郎織女圖就可以窺見。

就在牛郎織女的傳說不斷演變的過程中,張騫的大名竟亂入其中了。王仁湘在明代官員、學者曹學佺所著《蜀中廣記》中的《嚴遵傳》黎發現,文中引用了南朝梁人宗懍《荊楚歲時記》中的一個傳說:漢代張騫出使西域訪大夏窮河源,回程時,他的船上載回了一塊大石頭。隨後,他運到成都,訪問了知天曉地的道家學者嚴君平。

嚴君平告訴張騁,這是天上織女的支機石。張騖說,「我是沿著河源走到盡頭時,見一位女子在織錦,她的丈夫在放牛。我問這是什麼地方,織女說這裡不是人間,你因何而來?織女讓我帶回石頭,說問西蜀嚴君平他知道你到了什麼地方。 。

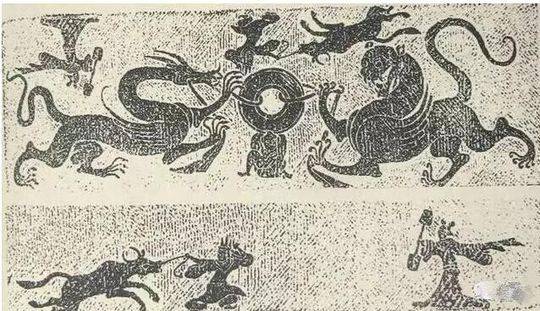

四川郫縣新勝場出土 漢石棺棺蓋上的牛郎織女圖。

的確有支磯石街

但張騁並未見過嚴君平

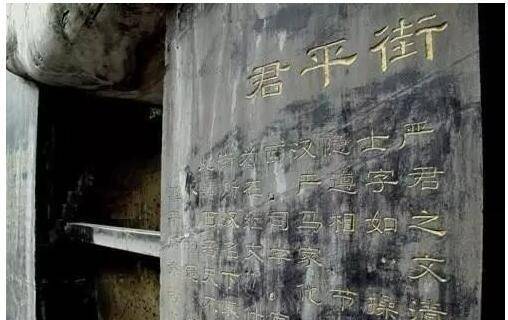

《荊楚歲時記》記載,張騫帶回了支機石流傳,後來,成都留下一條「支磯石街」。就在距離支磯石街1.6公里的地方,就有一條“君平街”,相傳,正是當年嚴君平住地所在,街名沿用至今。

王仁湘說,張騖與織女的類似傳說,更早見於晉人張華的《博物誌》。書中記載,有一個人的確見到織女牛郎,但卻與張騁無關,“如此看來,是後來人將類似故事嫁接成了新傳說。”

據他考證,嚴君平,史有其人,西漢時期的成都人,相傳,是揚雄之師。但業內先前已有考證,張騖逝於西元前118年,至少還要等二三十年後,嚴君平才會出生,他們不可能見面說道支機石。 「張騖帶著一塊石頭,到成都訪問過嚴君平,這事很玄,我們不必相信這與神話關聯的生動故事。不僅見於《荊楚歲時記》,'支機石'故事還記載見於宋祝穆《方輿勝覽》、宋陸遊《老學庵筆記》、明陸深《儼山外集》、清王士禎《池北偶談》,這種神話與史實的嫁接多次出現,以至於以訥傳谹,可能是後世學者認為這也體現了巴蜀與絲路關係的深刻記憶。

成都君平街。

復事西南夷

張騫過成都遇凡間織女

王仁湘認為,張騁到過蜀郡成都,倒是確有其事,這與他鑿空西域的志向有關。

據《漢書·張騁傳》記述,漢武帝在張騫第一次出使西域後,開始「復事西南夷」。張騖向漢武帝報告了西域情況後,天子欣欣以騖言為然,乃令因蜀、犍為發間使,四道並出,皆各行一二千里。

記載裡明確說,「復事西南夷」是讓張騁辦的,他曾經行蜀,漢武帝令他經由蜀郡、犍為郡派出秘使,由四個方向探索通往身毒之道。

那為何要到成都呢? 《漢書》裡並沒有詳細講述「天子欣欣以騫言為然」的理由。 《史記·大宛列傳》裡則充分講述了,「張騫說道,在大夏見到蜀地所產邛杖蜀布,那是大夏人由數千里外的豚購得。他推測豚離蜀地不遠,所以貿易蜀地特產比較便利。西南夷」的動機。

為了通西域的西南行,張騁的足跡曾留在天府之國,曾駐足成都,尋邛杖訪織女。蜀布是他行蜀的一個重要緣由。如今,成都老官山漢墓出土過幾具織布機模型,在織布機旁,就發現了一些織女木俑。從成都出土漢畫上的紡織圖,也可以一睹漢代織女的形貌,漢代人心中的織女大致可勾勒而出。

成都出土漢織女俑。

邛竹杖之謎

未必只在巴蜀一地生長

讓張騃和漢武帝對西域和西南地區感興趣的起因,雖然是邛杖和蜀布,但他們要尋找的是邛杖蜀布連通西域的路線。邛杖即邛竹杖,當為近蜀的邛地一帶生產的鄒竹製成的手杖,顯然是一方特產,聲名遠播。

邛竹當為邛山或邛地所出產,而邛在何處,有許多研究者各執一詞,難為定議。王仁湘認為,其實認定為近蜀之地即可,況且這類邛竹,也未必僅在此一地生長。揚雄《蜀都賦》有「鄒竹緣嶺」一語,似乎說明蜀地也出產鄒竹。

對於邛竹,許多人不甚了解。它是製作手杖的好料。晉戴凱之《竹譜》說:「竹之堪杖,莫尚於筇。磥砢不凡,狀若人功。豈必蜀壤,亦產餘邦。一曰扶老,名實縣同。 」

邛杖生產原料羅漢竹。

邛竹應當節密堅實,或外表有點奇形怪狀,長得有如雕琢之形。有人說,當今所說的羅漢竹可能就是古時的邛竹,節密腹鼓,堪作手杖。也有人說邛竹指那種大節竹,並沒有定論。邛竹杖後世文人常有詩吟詠,拄杖稱作“扶筇”,“筇”成為手杖的代稱。唐代高駢《筇竹杖寄僧》詩如是寫道,「堅輕筇竹杖,一枝有九節。寄與沃洲人,閒步青山月」。

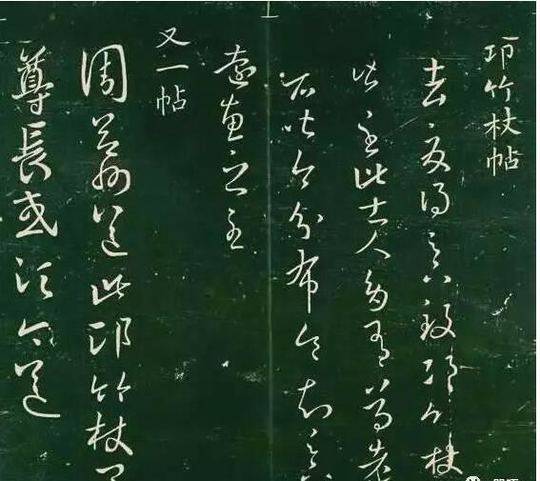

從漢以後的文獻看,邛竹杖仍被視為珍物。王羲之在《周益州帖》和《邛竹杖帖》兩帖中,言及益州刺史週撫所送的一批邛竹杖。透過記載,不僅可見王周兩人的深厚交際,亦可見邛竹杖名聲傳播之廣遠。

邛竹杖被當作禮物,寄與遠人,曾被傳為佳話。宋代朱熹的《又和秀野》詩有句曰:「覓食長閉戶,出門聊得試扶筇」。大夏人擁有遠方來的蜀錦與邛杖,讓張騃和漢武帝產生探索蜀郡有了南方交通西域路線的動機。為此,張騫領命到蜀到犍為兩郡,到了川中,到了成都。身為漢中城固人,張騖行蜀,與回故籍沒有太大區別,但較之西域之行,那卻是天壤之別了。

傳王羲之邛竹杖二帖。

絲路與蜀

考古發現20餘件蜀錦

成都不僅是南方絲路的地理源頭,也是北方絲路的產品源頭。在整個南北絲路架構中,成都在很長時期充當了最重要的樞紐之一。蜀錦蜀繡早在兩漢時期已經暢銷全國,並沿著南北絲綢之路走向海外、享譽世界。張騫出使西域,隨身攜帶的絲綢,有一部分可能是蜀錦蜀繡。

絲路通有無,往來成古今。王仁湘說,絲綢之路上,考古發現的不少文物,將成都與世界的緣分牽出。

2000多年前,張騁西行到西域,也曾南行至天府之國的成都。 2000多年後,在絲路上曾經的一座綠州尼雅,一支考古隊為考察那張張騫曾經行走過的路,竟奇蹟般發現了「五星出東方利中國」織綿。

經對織錦蘊含資訊多方考證,五星級錦的織造產地是在三國時期的錦城成都,它的出土震驚了在場的所有考古人。

據悉,尼雅墓地發掘20餘件鮮豔的織錦,比較重要的除了“五星出東方利中國”織錦護膊和“伐南羌”織錦,還有“王侯合昏千秋萬歲宜子孫”錦被和“千秋萬歲宜子孫」錦枕。織錦以寶藍、綾紅、草綠、明黃和白色等五組色經織出星紋、雲紋、孔雀、仙鶴、辟邪和虎紋。這些神獸神鳥,約略是漢代時普遍的四神信仰圖案,而那一列文字寫出了祝禱家國安寧的祈盼,文義與圖義相得益彰,非是常人所用織錦。尼雅織錦經研究證實為蜀錦,是成都的工坊織造了出現在絲路的佳品。據悉,漢末至魏晉時期,蜀錦名聲大起,聞名西域。考古在新疆地區出土不少蜀錦,說明它曾經一定是絲路商隊必配的貨品。

「歷史織進了織錦,被帶著遊歷絲路,被埋沒在絲路,又由絲路重光,又讓今人念想起錦城成都的故事來。」王仁湘說,漢唐時代絲綢主產區在成都,是成都讓絲綢的美麗在遠方綻放,也是成都的絲綢錦緞讓古代的洲際商道後來有了絲綢之路的名字。

華西都市報-封面新聞記者 毛玉婷 圖由王仁湘提供

【如果您有新聞線索,歡迎向我們報料,一經採納有費用酬謝。報料微信關注:ihxdsb,報料QQ:3386405712】