「我以前的薔薇的夢原來都是虛幻的,現在所見的或者才是真的人生。我想訂正我的思想,重新入新的生活。以後請不要再到後邊院子裡來,沒有別的話。

1923年7月19日早晨,周作人往魯迅桌上拍下這封絕交信後便氣沖沖轉身離開了。

人世間的有些事就如宿命一般,魯迅與周作人的分合也是如此。

很久以前,魯迅與周作人兩兄弟還在幼年時,母親魯瑞便請來龍師父(法師)給魯迅和周作人分別取了一個法號。許欽文四妹許羨慕蘇在轉述魯瑞口述的這段過往時說:

「龍師父給魯迅取了個法名——長庚,原是星名,紹興叫‘黃昏肖’。周作人叫啟明,也是星名,叫‘五更肖’。”

魯瑞怎麼也沒想到,自己的兩個兒子竟會在數十年後,真如《詩經-小雅》裡所說的那樣:

「東有啟明,西有長庚,兩星永不相見。”

兩人遞了絕交信徹底絕交後,魯瑞恍然想起龍師父當日為他們所取的法號,不禁仰天長嘆:「冥冥中,天注定啊」!

魯瑞更想不到的事還在後頭:兄弟兩絕交後,竟走上了完全不同的道途。

魯迅一直是個用筆革命的志士,而周作人卻最終做了文化漢姦。

抗戰爆發的1937年,魯迅剛辭世不久。北京淪陷後,在所有文人紛紛撤出北平之際,周作人卻選擇了留守北平。

1938年8月4日,得知消息後的胡適以藏暉為化名,在倫敦寫了《寄給北平的一個朋友》一詩,委婉勸諫週作人“識得重與輕”,立即離開北平不要做文化漢姦。

周作人收到信後,回了一封信和一首詩,為了避免被日本人察覺,在這封回給胡適的信中,周作人稱呼胡適為「胡安定先生」。

在9月21日週作人寫給胡適的《苦住庵吟》詩中,他寫到:

「老僧假裝好吃苦茶,實在的情形還是苦雨,近來屋漏地上又浸水,結果只好改號苦住。……多謝藏暉居士的問訊。我謝謝你很厚的情意,可惜我行腳卻不能做到,並不是出了家特地忙,因為庵裡住的好些老小。

這首詩雖然委婉,但意思卻非常明確了,大意是:我周作人也想離開北平啊,可是我眼下這情形實在沒辦法啊,我這一家老小都還指著我活命呢…….

概括之就是:家累太重,南行有困難。

在詩的結尾處,周作人還說:“老僧始終只是個老僧”,這話什麼意思呢,就是說:我周作人雖然不離開北平,但我自己還是懂得民族大義的。

實際上,在當時的情況下,留在北平便是無視民族大義的表現了。

周作人在詩中所說的「家累」確實是實際情況,當時的他不僅要養活日本妻子羽太信子一家子,還要同時兼顧弟弟一家四口。如此重大的擔子,難怪周作人說「家累太重」了。

但在當時的時代背景下,有「家累」的人實在太多了,相比周作人,朱自清、聞一多等當時也是拖著一大家子,但他們卻力排萬難在大後方堅持過來了。

所以,說到底,周作人不離開北平最主要的還是與他的個人操守有關。嚴酷的環境,恰是考驗品德的最好時機。

周作人終究沒有扛過考驗。

最初,周作人也和自己在給胡適的詩中所說的:並不想做漢姦。但在經歷了一次刺殺之後的1940年,他立刻乖乖地當上了偽華北教育督辦,成為名副其實的漢姦。

緊接著,1941年10月起,周作人兼任東亞文化協議會會長。 1943年6月起,兼任華北綜合調查研究所副理事長。 1944年5月起,兼任《華北新報》經理及報道協會理事、中日文化協會理事。

自此,週作人便在文化漢姦的道路上越走越遠了。

這段期間,周作人和日本妻子羽太信子等都過著相當安逸的生活。

任何時候,只考慮個人利益不顧民族大義、無視應有的社會擔當,結果必然是走上道德絕路,歷史上,這樣的先例比比皆是。

周作人終究也為他的選擇付出了沉重的代價。

1945 年底,週作人因漢姦罪而被依法逮捕,這年,週作人年已60歲。隨後,國民黨首都高等法院判處週作人有期徒刑十四年,褫(chi4)奪公權十年。

1949年,新中國成立後,周作人給相關領導者去了一封信,這封信,不用說,是為自己辯駁的。這封信最後被傳到了領袖手中,領袖拿到信後說:

“ 文化漢姦嘛,又沒有殺人放火。現在懂古希臘文的人不多了,養起來,讓他做翻譯工作,以後出版。”

正是偉人的這句話,周作人才得以被提前保釋出獄並從此開始了長達十多年的編譯工作。

對於這次法外開恩,週作人很珍惜。但出獄後的周作人日子也不好過,一個人終究要為自己的行為負責,周作人也是如此。

背負著漢姦罵名的周作人,此後的餘生大概只能用「苟活」二字形容了。

從1949年至1967年,長達18年的時間裡,周作人一直過著「寒土」式的生活,人們幾乎忘記了他,他的影響力,也幾乎在大陸徹底消失了。

而同時,周作人仍承受著生活上的極度清貧,貧賤夫妻百事哀,這期間,他與日本妻子羽太信子的感情也遭遇了各種問題。

1960年7月1週作人在日記中寫:

“擬工作因不快而止,似病又發作也。”

周作人所說的“病發作”,是指羽太信子經常性因猜疑等出現的病態的情狀。打開周作人晚年的日記,關於記錄羽太信子這類“又易作”,“宿疾又發也”,“又狂易大作”,“惡詈”或“獨語”,或“語無倫次”等的情況比比皆是,每每此時,周作人都“甚感不快”,“又以不快止”,“不快殊甚”。

周作人還曾在日記中寫下了:“真不知好歹”,“雖是病態,然破壞所有感情,不惜破釜沉舟,真‘惡魔’也。”雲雲,以發洩他無法遏制的不滿。

這種狀態,一直持續到1962年4月羽太信子離世。

這年的4月6日,羽太信子病重住院後,獨自留在家中的周作人在當晚的日記中寫道:

「燈下獨坐,送住醫院的人仍尚未回來,不無寂寞之感。五十餘年的情感,尚未為惡詈所消失,念之不覺可憐可嘆。”

羽太信子辭世後,周作人雖少了很多煩惱,但也真正體會到了孤獨寂寞清冷的滋味。因為文化漢姦的罵名,周作人晚年素無朋友往來。生活上的清苦尚可忍耐,但精神上的寂寞卻是最難守。

抱嬰孩者為羽太信子

還好,他還有筆,可以偶爾寫寫畫畫,但他寫下的作品,除了談魯迅的幾本小冊子與翻譯的外國作品得以問世,其他一直未能出版。

作為一個曾經受過盛名的文人而言,其痛苦可想而知。

實際上,在當時的情況下,周作人幾乎是被封殺了的。僅僅偶爾在海外,他才能聽到一丁點關於他自己的評論和評價。周作人對這些分外關注與在意,1965年,他在寫給鮑耀明的信中說:

“知海外報刊時常提及鄙人,無論是稱讚或罵,都很可感,因為這比默殺好的多。”

比死更可怕的:是活著被遺忘。晚年活著被劃到社會邊緣,直至被世人完全遺忘的周作人,不知是否曾為當初的選擇後悔過。

1966年,一場特殊的革命在全國展開。幾近被遺忘的周作人在此間再次被置身於政治漩渦之中。這一年,週作人年已耬耋。

他慘被抄家後,被攆到一個小棚子裡住,期間的悲慘境遇可想而知。第二年,在遭受鞭打後,周作人因不堪侮辱竟在不久後含辱離世了,享年82歲。

作為一個與魯迅齊名的大文豪,周作人死後竟未引起外界的一絲反應。魯迅、周作人研究者錢理群在講述周作人死時的情景時說:

“除了家人,沒有人向他告別”

值得注意的是,這裡的“家人”,不包括周作人的侄子:魯迅之子周海嬰。

當時,周作人過世後曾寄去了訃聞,這項舉動顯然符合周作人生前的個人意願。事實上,晚年致力於研究魯迅的周作人,是抱著想與魯迅及其後人重修舊好的想法的。

但最終,週作人的這項遺願並沒有被滿足。

此時年已38歲的周海嬰在衡量考慮再三後,並未出席周作人的追思會。

這便也意味著:魯迅與周作人的後代之間終於沒有任何往來。

周作人的追思會冷清至極,後世在評價中曾說:

“這位當年顯赫一時的學者、作家,終於在寂寞中結束了他多辱的一生。”

沒有對比就沒有傷害,相較之下,魯迅的葬禮和周作人的葬禮簡直是一個天上一個地下。

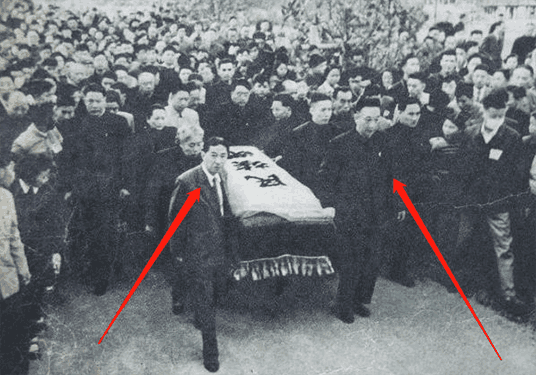

1936年,魯迅先生病逝後,宋慶齡先生親自主持葬禮,葬禮上為魯迅抬棺的是巴金、矛盾這樣的大佬級人物。

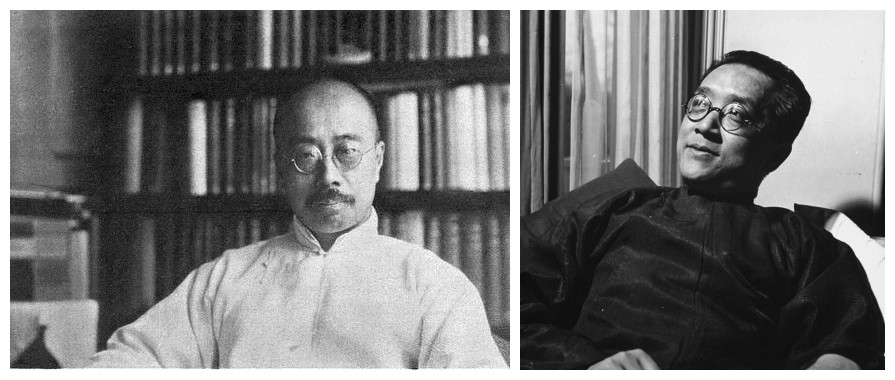

巴金和矛盾

而一路上為魯迅先生送行的人,光大街上就有10多萬人。無論棺材走到哪裡,身後的人都會慢慢的跟在靈柩後邊….

魯迅死後,各種悼念魯迅的文章更是搶佔了各報紙、雜誌的封面。 鬱達夫在《回憶魯迅》的文章中寫到:

「魯迅的葬禮,實在是中國文學史上空前的一座紀念碑,他的葬儀,也可以說是民眾對日人的一種示威運動。……所以當時全國所有的刊物,無論哪一種定期或不定期的印刷品,都充滿了哀悼魯迅的文字。

相較之下,同是文豪的周作人死後,未免異常清冷了些。但在周作人孤寂告別人世數月後,台北的梁實秋還是寫了篇題為《憶豈明老人》的文章,以示懷念,他在文中嘆到:

「據悉,豈明老人(周作人先生)已於去年十一月作古。1946 年,周作人被帶上國民黨首都高等法院。之外,他的學養的風度仍令人懷想而不能自己。他一生淡泊,晚節不終,實在是至堪痛惜而無可原諒之事。

梁實秋先生對周作人的評價,一度被認為是最中肯、全面的評價。

他的這段話也概括了周作人晚景淒涼的根本原因:晚節不保,說來,周作人之所以淪為漢姦致晚節不保,在很大程度上是由周作人的性格決定的。

和魯迅相比,周作人的性格明顯更顯懦弱且缺乏主見。這種性格特質與他早年的生活經驗有關,周作人雖只較魯迅小四歲,但他卻因「長兄如父」思想的影響處處依賴哥哥魯迅。

周作人上學時的吃穿用度,包括結婚後的部分生活費用,很大程度上一直是魯迅的負擔。而他人生中許多重大的決策,包括選擇從文等,也都是魯迅幫忙做出的。

魯迅的包攬,讓周作人很自然地形成了依賴的個性。依賴本身並沒有問題,但當依賴到一定程度時,在心理學分類上,它就可能導致“依賴型人格障礙”,而這種人格障礙,它勢必會引發一系列的問題。

依賴型人格障礙的典型特徵便是缺乏自主性、創造性,委曲求全,逃避現狀。

這類人群一般會選取強悍性格的人作為依賴對象,從這點來看,有依賴型人格障礙傾向的周作人,最初的依賴對象確係魯迅無疑。但與羽太信子結婚後,周作人的依賴對像在幾年後也隨之發生了轉變,慢慢由哥哥魯迅轉為了同樣性格強悍的妻子羽太信子。

依賴的三大要素分別是:畏懼、信仰、利益。

周作人對羽太信子的依賴多是建立在「畏懼」和「利益」基礎之上的。 「利益」不難理解,夫妻的利益從來是一致的,重點來說周作人對羽太信子的「畏懼」。對妻子畏懼有一個專有名詞,叫:「懼內」。

而周作人的「懼內」是出了名的,周建人曾佐證說:

「早在辛亥革命前後,他(周作人)攜帶家眷回國居住在紹興時,他們夫婦間有過一次爭吵,結果女方歇斯底里症大發作,週作人發愣,而他的郞舅、小姨指著他破口大罵,從此,他不敢再有絲毫'得罪'。

值得注意的是,周建人提到的事情發生於1911年前後,也就是說此時的周作人就已經非常懼內了,如此一來,周作人在與魯迅同住八道灣時表現出依賴羽太信子,便也成了情理之中。

那麼,周作人對羽太信子的依賴到了什麼程度呢?

根據相關佐證,周作人大小事務全部交由羽太信子處理,自己幾乎從不插手。對此,魯迅也曾在日記中對此表達不滿。

在這種情況下,當魯迅與羽太信子發生矛盾時,周作人選擇站在妻子這邊自然成了必然。

前文講過,有依賴、缺乏主見本身並沒有太大的問題,但當這個依賴對象會做出錯誤決策或乾擾做出錯誤決策時,這種依賴便會不可避免地變成災難一般的存在。

與魯迅決裂後,周作人在選擇是否留在北平時,身為日本人的羽太信子肯定是支持他留下的。在這種情況下,本來就懼內有嚴重依賴的周作人的選擇,自然和當初與魯迅爆發衝突時一樣了。

話說回來,腿長在周作人自己身上,他淪為漢奸的根本原因還是在自身,其他的因素,包括羽太信子等,都只是外因。

人說,選擇決定命運。週作人兩次選擇,也決定了他一生的悲慘命運。

可悲,可嘆!