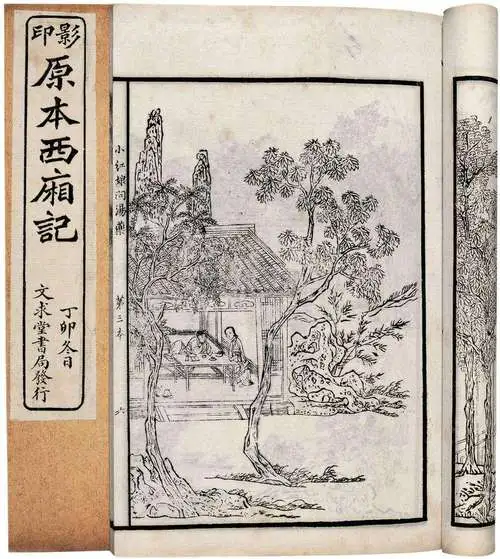

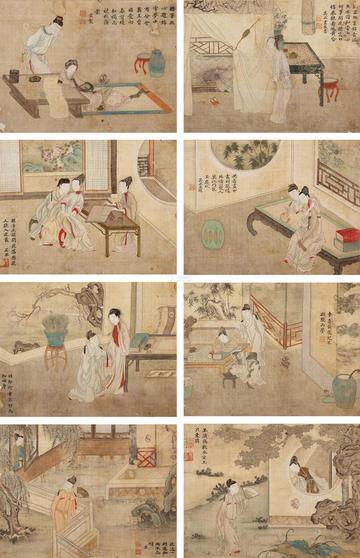

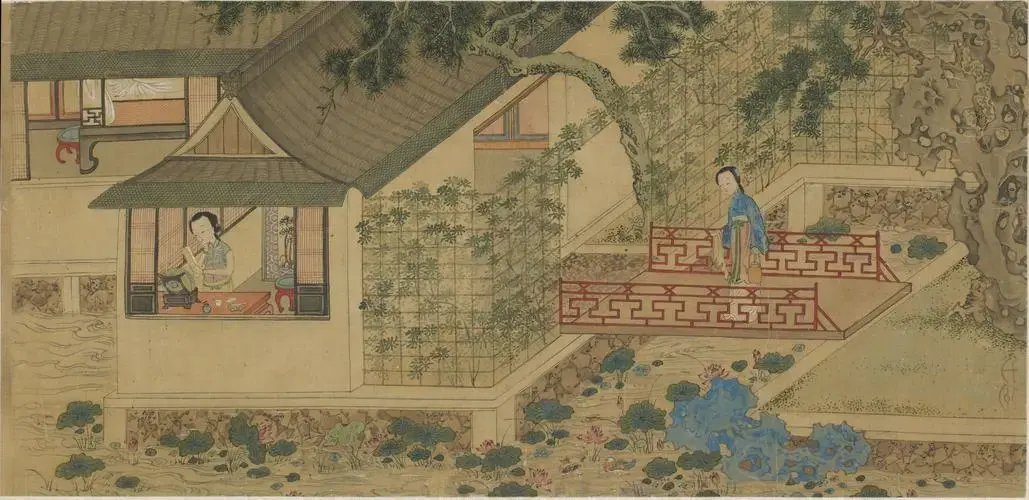

《西廂記》全名為《崔鶯鶯待月西廂記》,該劇取材於唐代元鎮的《會真記》,講述了一位書生張生與相國小姐崔鶯鶯衝破重重阻撓,打破門第禁錮,有情人終成眷屬的故事。

這部元代雜劇具有濃厚的反封建禮教色彩,提倡自由的婚戀觀,這在中國古代是非常超前的思想。

感染了一眾癡情的男女。

關於西廂記的作者問題,一直以來也有不同的說法。

大多數人認為西廂記的作者是元代劇作家王師甫。

元代鐘寺丞所著的絡鬼部明代主權的太和正音譜裡,都認定王師甫是西廂記雜劇的唯一作者。

但從明代中期開始,很多學者都對西廂記雜劇是

王師府獨自創作一事產生了疑問。

因為元代刊本的西廂記早就失去了蹤跡。

現存的版本是明朝學者校定版本。

有人提出,西廂記雜劇的作者與劇作家關漢卿也有一定關係,並產生了西廂記是王十甫創作,在由關漢卿續寫的說法。

這說法的依據是,西廂記全劇五本21折。

而其中的第五本與前四本在寫作手法上差距很大。

風格上與王師府其他的作品有很大的不同。

與關漢卿的風格倒是非常接近。

關於王師甫與關漢卿二人的生平,史

料文獻中描述的較少。

他們都是作品比作者本身更出名的代表。

明代戲曲作家徐富作在三家村老尾談裡提到。

西廂記第五本的文學風格與語言和前四本非常不統一。

即使其中的啞語、俗語和一些措辭在第五本表現得很突兀。

這個觀點也被明朝末年學者卓潤越所認同了。

卓人越為了進一步考證西廂記的第五本語言的不協調,將唐代元稹的慧真劑相比較,得出了一個結論。

慧真記所宣揚的是始亂終棄。

西廂記的作者沿用了慧真記的女主角崔鶯鶯,在前四本中,對於始亂終棄仍有所保留。

能看出慧真記中崔鶯鶯的影子。

到了第五本,卻將之前的人設加以改變。

讓崔鶯鶯與原作失去了關聯。

以此來看,西廂記第五本與前四本的作者肯定不是同一人。

這個觀點在明朝末年被大眾所認可。

以致於崇禎年間的西廂記校正本,直接標明了本作是王師府編著,關漢卿續寫的,成為了文學界的定論。

近年來,一些學者對於王師甫和關漢卿編著西廂記的觀點提出了否定意見。

中國文學史的作者遊國恩認為,所謂的王師府編著,關漢卿續寫的說法,是源自於封建統治者對西廂記思想內容的排斥而杜撰的。

學者陳中凡也同意尤國安的觀點。

他認為,元雜劇一般是一本四折,每一折由同一人獨自唱到底。

但是現存版本的西廂記卻沒有這種限制,在王師府生活的元代初期是不具備這一條件的。

而且啊,王師甫的另一部著作麗春堂在思想內容上與西廂記的差別非常大。

兩本著作在藝術成就上也有著很大的差距。

西廂記的風格更像是元代中晚期

的創作風格。

當時元曲創作陣地南移到了杭州地區,在受到了南方戲曲的影響後,才形成了西廂記的文學風格。

這部著作與王石甫和關漢卿的風格都不是很搭,更像是元代晚期戲曲家們改編而成的。

這個觀點逐漸被古文學研究者所認同。

有的人仔細研究了西廂記的情節發展,發現內容在時間上有些疏漏之處。

最後的結局也和全劇主題有所不同,這表示最初的西廂記在第四本驚夢之後就結束了。

如果從第四本來做結尾,整部西廂記就非常圓滿了。

既符合傳統戲曲的結構特點,同時又改變了戲曲作品以大團結來結尾的通病。

否定了當時芙蓉七貴的封建傳統觀念。

在藝術表現手法上非常優秀。

但第五本的最終結局非常不符合元代初期的社會觀,在當時根本是不存在的價值觀。

第五本的結局思想是,元代末年,文人知識分子們的社會地位因為重新開辦了科考制度而得到改變後,才有了衝破門第束縛的自信。

才有了類似如今鳳凰男這一人物的出現。

所以,現在很多學者都認為,現存版本的西廂記並非王石甫與關漢卿所作,而是元代末期的曲作家所改編的。

只是附上了兩人的性命罷了,他的真實作者已經無法探尋了。