「將相不和成何樣,二虎相爭必有傷」。

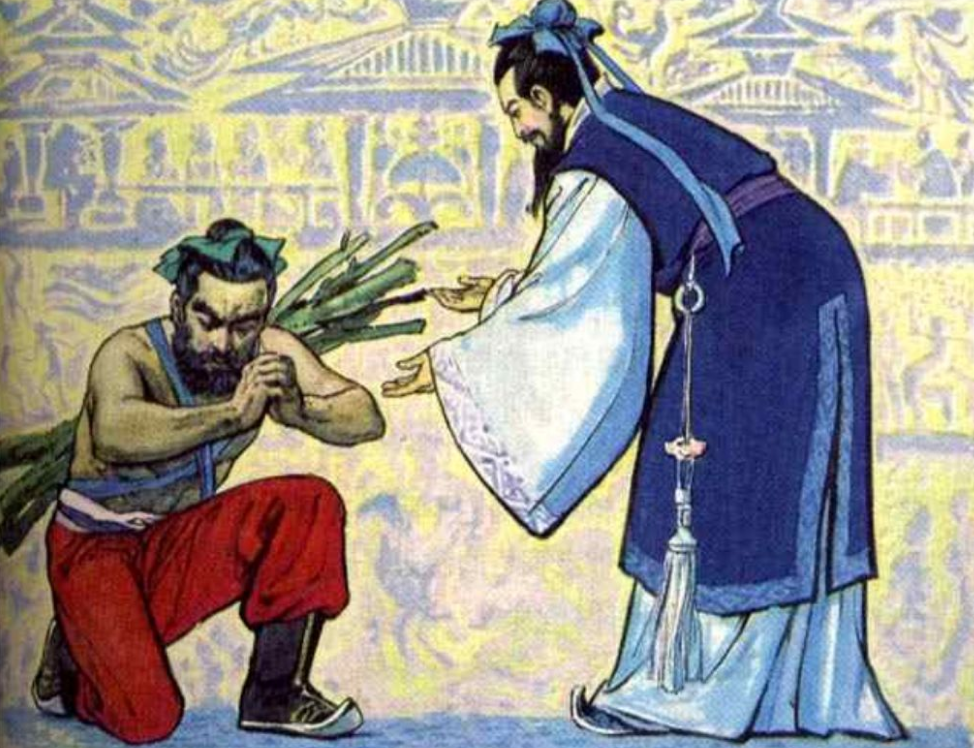

這句話出自京劇曲目《將相和》中的藺相如之口,在這句話之後,引出了一個舉世皆知的典故——負荊請罪。

一將一相、一武一文,廉頗與藺相如是雙子星般的存在,提起其中一人必會聯想到另一人。

在波諦雲詭、群雄輩出的戰國時代,「將相和」是最耀眼的流星之一。

但戲曲永遠只唱到「負荊請罪」就結束了,可現實中的故事卻遠遠沒有結束。

舌戰群臣、不畏強權的藺相如,在長平之戰後鬱鬱而終;

東徵西戰、老當益壯的廉頗,在好友過世後備受排擠,最後死於異國。

雙子星的接連隕落,也預示著趙國氣運的終結。

長平之戰:廉頗陣前罷免,藺相如病體沈痾

自西元前475年至西元前221年,戰國七雄相繼湧現。

在長達兩百多年的紛爭中,被東方六國稱為「虎狼之國」與「西戎蠻族」的秦國經過變法圖強,一躍成為了戰國後期的最強存在。

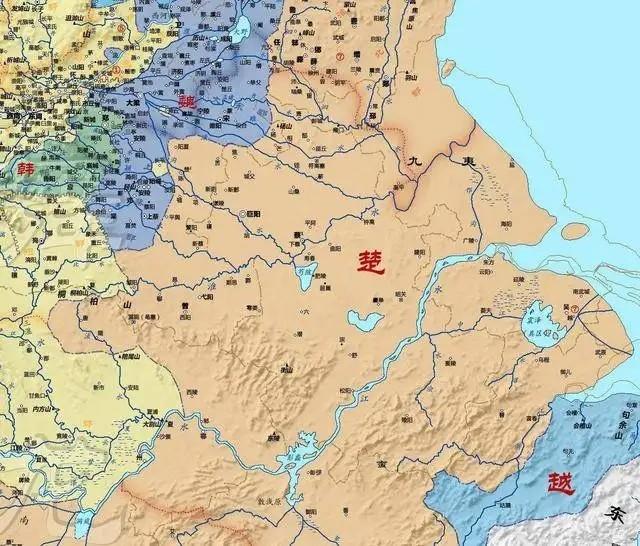

此時,能與秦國抗衡一二的只剩下楚國和趙國。

在楚威王時期,楚國國力達到巔峰狀態。 國土面積佔據了大半個中國,被認為是當時最有希望一統天下的諸侯國。

但自從西元前329年楚懷王繼位後,楚國國力開始由盛轉衰。

不過俗話說“瘦死的駱駝比馬大”,真要硬碰硬的話,秦國也沒有把握一口氣將楚國拿下。

而趙國自從出了一個武靈王后,也隱隱有了一統天下的能力。 單論軍事實力,它只稍微遜色於糾糾老秦。

但趙國的土地資源較貧乏,相較於擁有蜀中糧倉的秦國來說,它的戰備資源供應是一大問題。

西元前260年,長平之戰爆發。

這場戰徹底奠定了秦國一統六國的基礎,也是趙國走向亡國的轉捩點。

同樣在這段時期,廉頗和藺相如的境況也急轉直下。

此時秦國正是秦昭襄王執政之際,他奉行「遠交近攻」策略準備對韓、趙、魏三國發動攻擊。

在對韓戰役中,秦國攻下了韓國的上黨郡。

但上黨郡守卻不願臣服於西戎蠻族,於是便以十七座城池為籌碼請求趙國出兵援救。

對秦國來講,上黨郡已是自己的囊中之物,沒道理白白便宜了趙國。

但趙孝成王面對十七座城池也動了心思,於是他在幾番糾結下還是選擇了出兵援救。

這麼一來,趙國就等於向秦國宣戰了。圍繞著上黨郡這些城池,兩個強國展開了新一輪交鋒。

為防止秦國偷襲,趙孝成王早早地派廉頗駐守在長平一帶。 而秦軍統帥則是王齲,也屬於戰國後期的優秀將領。

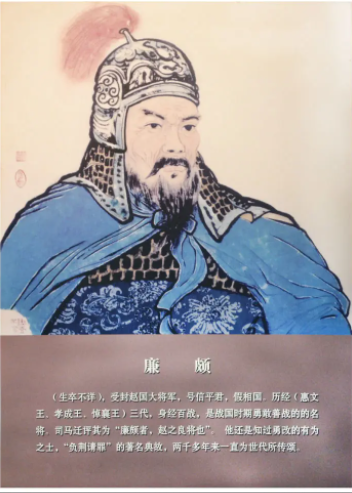

不過和廉頗比起來還具有一定的差距。 作為戰國四大名將之一,廉頗可不只是靠「負荊請罪」才揚名立萬的。

但在這場長平之戰中,即使強如廉頗也沒能扭轉趙國軍隊兵敗如山倒的頹勢。

趙國的弩弓騎兵訓練有素,在對戰其他各國時佔據明顯優勢。但在面對被稱為「虎狼之師」的秦軍時,這種優勢幾近於零。

而且秦軍有源源不絕的糧草軍備往前線送,可是趙國歷來不重視農業發展,使得後備空虛無法支持大規模長期戰爭。

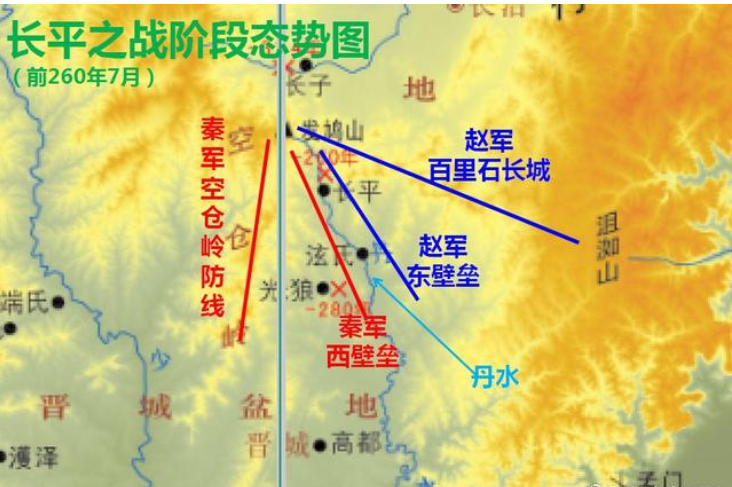

在戰役前期,趙軍一再敗退至丹河東岸。 此時整個軍隊內人心渙散,大部分戰士都不敢再與秦軍作戰。

而廉頗所採取的戰略正是修築壁壘、以守代攻,不過這不是因為他怯戰退縮。

在戰場上,防守有時比進攻更有意義,而廉頗擅長的就是防守城池。

冷兵器時代的戰爭不比現在的高科技戰爭,能在很短的時間內就結束戰鬥。

如果廉頗能始終堅守陣地的話,那秦國不會一直在趙國身上耗費人力物力。

所以從當時的實際情況來看,趙國絕對不能主動進攻,防守才是最適合的選擇。

但趙孝成王可不是這麼想的,他看到的不是廉頗的防守策略,而是趙軍面對秦軍時的膽小怯懦。

對一國之君而言,這種行為無異於在給他臉上抹黑。於是,身在前線的廉頗接連受到了國君的幾次訓斥。

但無論趙王多麼生氣,廉頗始終沒有更改過自己的策略。 將在外君命有所不受,不能為了面子而葬送千千萬萬的將士。

趙孝成王的這一手操作並沒有動搖廉頗防守到底的決心,卻讓秦國乘機鑽了空子。

秦昭襄王看出了他的急功近利,於是派人使了一出反間計。

秦相範雎花重金在趙國都城散佈謠言,一說廉頗老矣,畏於秦軍威勢而不敢出;

二說秦軍根本沒把廉頗放在眼裡,他們害怕的只有趙括一人而已。

說起這個趙括,相信所有人都會想起「紙上談兵」這個典故。

在聽到這些流言後,趙孝成王果然起了更換主將的心思,而他的意向人選正是趙括。

恐怕廉頗到最後都不敢相信,他並非是敗給了敵人的千軍萬馬,而是敗給了自己人的猜忌懷疑。

在一片唏噓聲中,久經沙場的老將黯然退幕,初出茅廬的「官二代」正式接管了主將一職。

而就在這道旨意發出前,反對聲最為響亮的人就是藺相如。 他深知好友廉頗的能力,也相信他絕不會給趙國抹黑。

於是拖著病體殘軀上書勸告:“王以名使括,若膠柱而鼓瑟耳。”

意在嘲諷趙括其人不知變通,實在不堪大用。

可惜這番肺腑之言沒能使趙王回心轉意,當得知廉頗被收繳兵權後,藺相如氣得病情越發嚴重。

遙想當年趙惠文王在世時,這對摯友身為國君的左膀右臂是多麼的意氣風發。

但他們忘了「一朝天子一朝臣」的道理,有幾個前朝重臣能繼續得到新君的重用?

邯鄲被圍:廉頗不得重用,藺相如鬱鬱而終

在趙孝成王繼位後,廉頗、町相如空有上卿之名實則備受猜忌。

當初之所以會選擇廉頗駐守長平,是因為趙國擔心秦軍統帥之人將是白起。

同為四大名將之一,秦將白起所擅長的就是野戰進攻、戰必求殲。放眼趙國,也只有廉頗能與之一戰。

所以說選擇廉頗只是無奈之舉,趙孝成王根本就不想重新啟用這個前朝老將。

因此在看見秦軍主將是王齜後,趙王就已經動了別的心思了。

再加上廉頗自己的抗旨不遵和秦國的火上澆油,徒有其名的趙括就變成了三軍指揮。

將國家命運交到一個只會對著兵書「之乎者也」的毛頭小子手上,這是多麼的可悲可嘆!

而此時的藺相如早就臥床不起了,趙王正好趁著這個機會撤去了他的一應職權,只讓他在家好好靜養。

完璧歸趙、澠池相會、負荊請罪的榮光都已成為了過去,後來的藺相如只不過是一個被排擠出政壇中心的失意老人。

但他仍拖著病體殘軀為趙國殫精竭慮,所以寧願冒著惹怒君王的風險也要上書勸告。

不過事情的結局不用想也知道,他和廉頗的關係世人皆知,趙王又怎麼可能會聽從他的勸諫?

當廉頗被奪兵權回到邯鄲後,這兩位老人也唯有相顧無言、扼腕嘆息了。

而就在趙括走馬上任時,秦昭襄王也在暗地裡更換了主將人選。明面上仍舊是王龔,其實早就變成白起了。

如果說之前廉頗為將時,白起還有所顧慮的話;那麼對上趙括,他的勝算就是百分之百。

「殺神」之名,並非浪得虛名。

而趙括一改廉頗的防守策略,將手下將官換了個乾乾淨淨,妄圖以強攻突襲的方式衝破秦軍壁壘。

這樣一來,正好中了白起的圍殲圈套。

四十五萬趙軍被切割成了三段,通往大後方的百里石長城防線被破,唯一的一條撤退路線被徹底堵死。

而另一條「生命線」-負責運送糧草的糧道,也被秦軍給佔領了。

消息傳回邯鄲,舉國上下震驚無比。看著自己傾心守護的國家變成這樣,可想而知廉頗和藺相如的內心有多麼悲涼無力。

但更可悲的是他們無力改變什麼,廉頗不得重用,整天待在自己的府邸裡形同監禁。

而藺相如更是有心無力,再也不可能重現昔日舌戰秦國君臣時的輝煌了。

在白起的步步為營下,趙軍如同甕中之鱉毫無反攻之力。

上主將趙括在率軍突圍時中箭身亡,五萬趙軍先後斬殺。主將一死,剩下的四十萬趙軍便不戰而降了。

後來,白起做了一件令天下人聞之色變的事:坑殺四十萬降卒。

這一戰對趙國的打擊無異於滅頂之災,自此以後,趙國距離亡國滅種也只是時間問題。

長平戰敗後,白起率軍圍攻邯鄲近一年。 雖然最後靠著楚國和魏國的幫助保下了國都,但趙國已經是無力回天了。

而藺相如也在這段時期鬱鬱而終,歷史上並沒有準確記載他的逝世日期。

太史公對他的最後記載為:“秦與趙兵相距長平,時趙奢已死,而藺相如病篤。”

趙奢就是趙括的父親,而藺相如早在長平之戰時就纏綿病榻了。

這麼一個病篤的老人,先是被不斷排擠,後來又親眼看著自己的國家變得滿目瘡痍。

或許是邯鄲被圍的那一年,他就在驚憤交加中遺憾離世了。

一個縱橫各國的謀士、一個位列上卿的文臣,最後的結局卻是鬱鬱而終。

世人只看見了他的高光時刻,對他的勇氣和智慧讚賞不已。但沒人知道他在垂死之際時,是何等的黯然神傷。

從「完璧歸趙」一戰成名,到國都被圍回天乏力,藺相如的一生可以算是高開低走。

在滾滾而來的歷史浪潮中,他的身影很快就消失不見,但留下的榮光卻流傳至今。

幾經沈浮遠走他國,暮年思鄉空留餘恨

當趙括兵敗、邯鄲被圍後,趙孝成王這才想起廉頗的好處,而曾經被陣前罷免的廉頗也沒有心生怨恨。

隨著好友的離世,他明白垂垂老矣的自己已經無法再守護趙國多久了。

在這最後的人生當中,再次披甲上馬為國家而戰就是他唯一的信念。

西元前251年,燕王喜覺得元氣大傷的趙國已經沒有自保之力了,所以決定趁亂分一杯羹。

但在廉頗的統率下,趙軍不僅抵擋住了來自燕國的進攻,還順便把人家的國都薊城給包圍了。

老當益壯的他也再一次震驚了六國,打出了一場以少勝多的經典戰役。

此戰過後,廉頗的個人威望在趙國達到頂點。

對在危難之時拯救國家於水火的老將,趙孝成王也終於給了他應有的禮遇。

出任相國、獲封信平君,廉大在躺相如走後一個人登上了權力巔峰。

西元前245年,他再次率軍攻打魏國。而魏國在伊闕之戰後就一蹶不振,早淪為了二流國家。

這次對戰趙國大獲全勝,廉頗也再一次彰顯出了自己的軍事才幹。

戰功赫赫的他在四大名將中佔據了一席之地,同時兌現了當初披甲上馬時許下的諾言。

但當趙悼襄王繼位時,君王一貫猜忌多疑的性格又出現了。

廉頗再次受到冷落,手上的兵權被樂乘所接替。 而這個樂乘本是燕國將領,在燕國戰敗後歸順了趙國。

昏庸無道的趙悼襄王聽信謔言,為了打壓廉頗的威望不惜啟用異國將領。

但這次廉頗沒有選擇逆來順受,幾經沉浮的他不願意再過這樣的窩囊日子了,於是與前來交接的樂乘乾了一仗。

但他也徹底斷了自己的後路,被安上一個「叛國」罪名後遠走魏國。

放眼諸國,廉頗的大名誰人不知、誰人不曉?看著不請自來的他,魏國一時之間也不知道該用什麼禮數對待。

如果能收為己用當然再好不過,但他當了一輩子的趙將,恐怕不會輕易替別國效命。

想來想去,魏國還是決定以客卿的名義去供養他,以後要留就留、要走就走。

但沒了廉頗的趙國卻是苦不堪言,秦國抓住機會捲土重來,隔三差五的就來家門口鬧一鬧。

這時,求告無門的新任趙王又想起了廉頗。 想當初廉頗的時候,趙國可沒被欺負得這麼慘過。

但當時的廉頗已經有八十多歲的高齡了,能不能重新為國效力還不確定呢。

於是,趙悼襄王打算先派使臣過去了解了解狀況,等確定無誤了再接也不遲。

而另一邊的廉頗雖然對這個乳臭未幹的小國君有些怨言,可他畢竟還是趙國人,也盼望著回歸故裡。

見到故國使臣後,他二話不說就請人進府詳談,還在飯桌上「為之一飯鬥米,肉十斤」。

吃完之後精神抖擻地上了馬,在庭院裡來來回回跑了幾圈。

他的種種舉動意在向使臣表明:廉頗雖老,但仍有一戰之力。

如果不出意外的話,趙王很快就會將他迎回國,可沒想到問題出在了這個使臣的身上。

當時的趙國國相名為郭開,是個只會溜須拍馬、見風使舵的小人。

因為與慌惡如仇的廉頗有私仇,所以買通使臣在趙王面前說了壞話。

當趙王聽說廉頗在短短一頓飯的時間裡就上了三次廁所後,難免對他的身體狀況產生了質疑。

於是,廉頗最後一次回歸故國的機會也泡湯了。

趙國回不去、魏國又不肯用,此時的他只能仰天長嘆徒勞奈何。

就在這時,楚考烈王因為仰慕廉頗,所以暗中迎他入楚。

可仰慕歸仰慕,這並不代表著楚國人就全身心地信任他一個趙將,而且廉頗自己也並非真心實意想為楚國效勞。

西元前238年,楚幽王繼位。比起自己的父親,他對廉頗多了幾分猜忌。

所以不管是在魏國還是在楚國,身為趙人的廉頗始終沒有出頭之日。

歷史上也沒有記載他的離世日期,但根據推算應該在西元前243年左右。

相較之下,鬱鬱而終的藺相如是死在了邯鄲,不管怎麼說都算落葉歸根。

但幾經沉浮的廉頗最後連故鄉都沒能回去,在楚國國都壽春走完了他的一生。

對著異鄉的月亮,他總是對趙地心懷眷念:“我思用趙人。”

但他眷念的故國卻早就將他拋諸腦後了,而重姦佞、親小人的趙國國君也將為自己的無知付出慘重代價。

刎頸之交:千古絕唱的“將相和”

趙惠文王時期,是廉頗和藺相如一生中最得重用的時候。

出生於貴族家庭的廉頗一心報國,從數不清的戰役中一路摸爬滾打而來,最終位列戰國四大名將之一。

而藺相如出生微寒,在嶄露頭角之前只是宦官繆賢的家臣。但他最終憑藉著自己的努力位列上卿,完成了人生的逆襲。

在「負荊請罪」之後,原本政見不和的二人成了刎頸之交,一文一武共同守護著趙國。

雖然在趙武靈王后趙國國力逐漸頹微,可由於他們這對「雙子星」的存在,趙國也在一時之間名聲大噪。

奈何天意弄人,原本應該閃耀政壇的二人最後卻不得善終。 一個在秦軍的包圍下憾而離世,一個報國無門壯志難酬。

備受推崇的“將相和”,最後也沒能挽救走向陌路的趙國王室。

也許是因為後面的現實太淒慘,所以「將相和」才會以「負荊請罪」作為故事的結局。

在千百年後的今天,藺相如被冠以了政治家和外交家的稱謂。憑著那三個耳熟能詳的典故,他就有資格永載史冊。

而廉頗的戰績在後來被不斷提及,唐朝追封六十四名將、宋朝追封七十二名將。

其中,「趙信平君廉頗」是個永遠不會被遺忘的名字。

只是歷史的車輪滾滾向前,天下合久必分分久必合,但一統六國的那個國家並非趙國。

後記

西元前228年,秦軍直搗邯鄲,此時的趙國已是名存實亡。

西元前222年,趙王嘉在代地被俘,趙國宗廟被悉數毀去。

至此,曾與秦國有一爭之力的趙國正式退出了歷史舞台。

第二年隨著齊國的滅亡,華夏大地迎來了第一個大一統王朝。

而這一切,廉頗和藺相如都沒有看見。

他們或許也曾經有過助力趙國一統天下的野心,可惜最後只留下了一聲嘆息。

唯有流傳千古的“將相和”,至今為後人所傳頌。