《將相和》是小學語文課本中的一個故事,出自司馬遷的《史記·列傳第二十一 廉薔趙李》。廉頗「負荊請罪」主動承認錯誤讓人感動,藺相如也為了趙國捐棄前嫌,與廉頗成為「刎頸之交」。

然而,對廉頗的最終結局,老師在課堂上卻沒有告訴我們。司馬遷卻道出廉頗悲慘的結局,鬱鬱而終客死異鄉。

信平君廉頗畫像。

讓我們一起走進《史記》,探究廉頗悲慘結局的原因。

伐齊立功,拜為上卿

在《史記》中司馬遷直接描寫廉頗的文字並不多,而是透過「互文」的形式凸顯人物。 “互文”,通俗來講就是詳細描寫甲,對比來凸顯乙。

《史記·列傳第二十一廉薔趙李》中共涉及到廉頗、藺相如、趙奢、李牧四位趙國戰將。藺相如也曾帶兵打仗,“(趙惠文王)二十八年,藺相如伐齊,至平邑”,是藺相如與秦澠池相會之後的八年。

「廉頗者,趙之良將也。趙惠文王十六年,廉頗為趙將伐齊,大破之,取陽晉,拜為上卿,以勇氣聞於諸侯。」——《史記·列傳二十一廉薔趙李》

“卿”,秦之前最高官員,相當於宰相。分為上、中、下三個等級。

趙惠文王十六年,即西元前283年,廉頗將帶領趙軍伐齊,長驅深入齊境,攻取陽晉(今山東鄲城縣西),班師回朝被封上卿。

由此,「以勇氣聞於諸侯」。廉頗威震諸侯,或許是因為武將的勇氣,又或許是因為趙國「上卿」高位,絕對不應該是武將能徵善戰的智謀。不然,逃亡之後,在魏國、楚國怎麼會得不到重用呢?

廉頗武將風範。

廉頗這次伐齊有兩個重要背景必須明確:

其一,燕昭王二十八年,也就是西元前284年,以樂毅為聯軍總司令,「(燕)與秦、楚、三晉(韓趙魏)合謀以伐齊。」齊國在六國的攻擊下,一潰千里,齊泯王逃亡。濟西一戰,諸侯班師回朝,燕國樂毅繼續追擊齊軍。

其二,武靈王趙雍傳位給惠文王趙何,在西元前298年,廉頗之所以戰勝齊國應該對趙武靈王「胡服騎射」變革的實踐檢驗。

因此,六國聯軍打敗齊國之後,廉頗再去伐齊取陽晉純屬捏軟柿子,而這也是「胡服騎射」變革的效果驗證。

所以,對廉頗被封上卿值得思考。趙國莫非是以此樹立標桿,激勵更多將領脫穎而出。還是有其他更深層的目的呢?

居功自傲,負荊請罪

廉頗只是司馬遷拋出的“磚”,藺相如才是重點介紹的“玉”。

這篇列傳繼續行文,「躺相如者,趙人也,為宦者令(大太監頭目)繆賢舍人(門客)。」簡短介紹了廉頗,司馬遷突然切換鏡頭,接下來大篇幅內容是藺相如「完璧歸趙」的經歷。

藺相如第一次出使秦國,完璧歸趙不辱使命。趙惠文王認為藺相如才能完全可以勝任大夫,於是拜相如為上大夫。

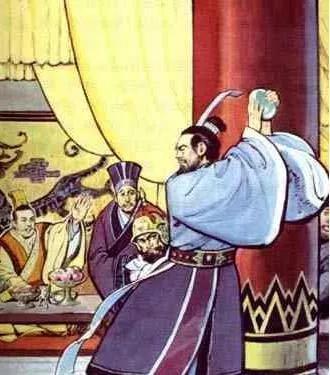

第二次陪同趙惠文王與秦昭王會於澠池(今河南澠池西),本來是一次秦趙結為友好聯盟的會議,豈料秦國恃強凌弱,處處刁難趙惠文王。面對秦國的威逼,藺相如針鋒相對,據理力爭,不僅維護了趙國尊嚴,也保全了趙惠文王的面子。

第一次出使秦國,趙惠文王並未現場感受到躺相如的功績,澠池之會趙王卻親身體會到藺相如在外交戰線居功至偉。因此,勝利回國之後,趙惠文王大張旗鼓拜藺相如為上卿,而且位次在廉頗之上。

廉頗心中的傲氣點燃了怒火,「我是帶兵打仗的將軍,攻城掠地野戰殺敵,功勞是血汗拼搏來的,他藺相如只因為能言善辯而立功,憑什麼位次在我之上!

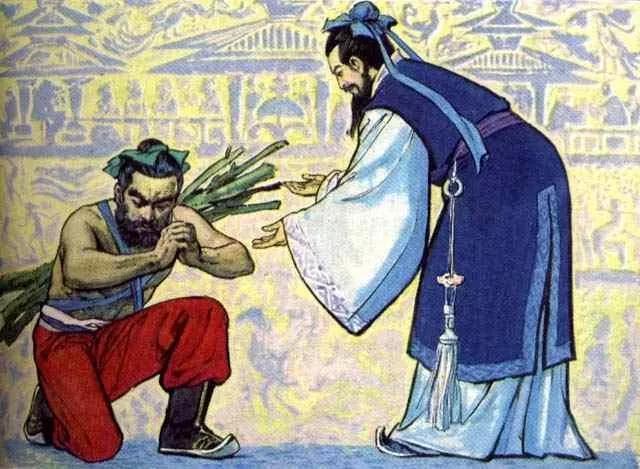

負荊請罪主動承認錯誤難能可貴。

廉頗居功自傲,不僅質疑藺相如的個人能力,而且還詆毀他,「且相如素賤人」。如此還不算完,逢人就揚言,「別讓我碰見藺相如,見一次羞辱一次。」露出一股流氓習氣。

「方藺相如引璧睨柱,及叱秦王左右,勢不過誅,然士或怯懦而不敢發。相如一奮其氣,威信敵國,退而讓頗,名重泰山,其處智勇,可謂兼之矣!

當藺相如取回和氏璧斜視庭柱,當面呵斥秦王侍從,最壞的結果不過是被砍頭,但一般士人往往因為膽小懦弱而不敢如此。相如一旦振奮起他的勇氣,其威猛伸張壓倒敵國。回國之後卻對廉頗謙遜忍讓,他贏得了比泰山還重的聲譽。他處事中展現智慧和勇氣,可以說是智勇兼備之人啊!

司馬遷對藺相如的評價-智勇兼備,「互文」參照,對比之下廉頗稍微遜色了。

「強秦之所以不敢加兵於趙者,徒以吾兩人在也。今兩虎鬥,其勢不俱生,吾所以為此者,以先國家之急而後私仇也。」—— 《史記·列傳第二十一廉薔趙李》

完璧歸趙是外交戰線尊嚴之爭。

藺相如曾經為大太監頭目繆賢的門客,「完璧歸趙」就是因趙王無人可用,繆賢才舉薦了藺相如。此時廉頗貴為趙國上卿,面對強秦無理要求卻無計可施。

而澠池會晤則不同,“趙王畏秦,欲毋行”,用趙惠文王的恐懼烘了托藺相如的勇敢。況且,趙惠文王在現場感受到藺相如與秦激烈交鋒,再次見識了藺相如的個人能力。

因此,廉頗鄙視薔如,甚至揚言要羞辱藺相如,這做法不是打了趙王的臉麼? 「負荊請罪」背後真相,是因為藺相如的話讓廉頗良心發現,還是因為趙王施加了壓力呢?

趙奢破秦,位列上卿

再看「趙奢者,趙之田部吏也。」原來是趙奢負責徵收稅賦的小官吏。平原君趙勝家試圖偷稅漏稅,只因為趙奢不畏強權,秉公執法。

趙奢因為秉公執法被舉薦。

「以君之富,奉公如(遵從,遵守)法則上下平,上下平則國強,國強則趙固,而君為貴戚,豈輕於天下邪?」——《史記·列傳第二十一廉薔趙李》

趙勝原本想殺了他解恨,但是趙奢這番話打動了他。 “他媽的,竟是個人才”,於是趙勝舉薦給趙惠文王,“王用之治國賦”,趙奢繼續老本行升級管理國庫去了。

如果趙奢管理國庫可能永遠不會跟廉頗位於同列。

機會,是秦國送來的。

秦國攻打韓國,軍隊駐紮在閏與(今山西和順縣西北)。趙王深知韓趙唇齒相依,救韓等於救趙。於是就徵求廉頗、樂乘的意見,兩人答案「道遠險狹,難救」。

趙王不甘心又諮詢趙奢,“其道遠險狹,譬(比喻)之猶兩鼠鬥於穴中,將勇者勝。”客觀條件都是一樣的,但“狹路相逢勇者勝”,趙奢提出看法不同。

趙王看到了希望,「王乃令趙奢將,救之」。

趙奢一戰成名,從稅官轉行將軍。

一來趙軍面對諸侯都畏懼強秦;二者從稅務官轉行為將軍;三者客觀條件不可能取勝又戰勝,趙奢憑此一戰成名,賜予“馬服君”,與廉頗、藺相如同位子。

而趙孝成王時,秦與趙在長平對抗,“趙使廉頗將攻秦,秦數(屢次)敗趙軍”,可見廉頗並非智勇猛將,即使與趙奢相比也差了一大截。

司馬遷對廉頗取陽晉幾乎沒有記錄,而與趙奢此戰取勝對比之下,讓讀者不得不思考「上卿」與誰更匹配,甚至懷疑廉頗的「上卿」賞賜有失公允。

不僅如此,趙奢對秦軍解圍閏與,司馬遷還進行了現場報道,突顯趙奢軍紀嚴明、賞罰分明。

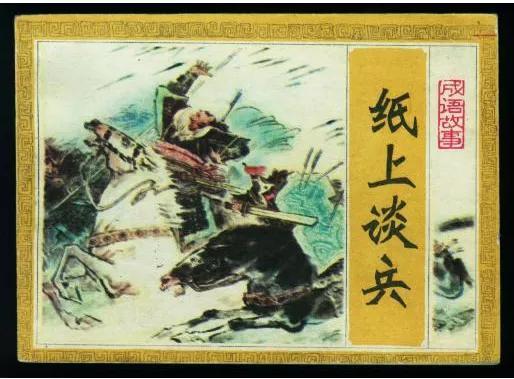

趙括代替廉頗時,相信有趙奢此戰的影響,趙王相信“將門虎子”,豈料趙括是“紙上談兵”在行,而缺乏作戰謀略。此外,趙括他媽還道出趙奢能夠取勝原因,愛兵如子,用兵謹慎,善於「合變」(靈活應變)。

而廉頗呢?司馬遷對類似內容根本沒有涉及。史家說與不說,能說和不能說寓意豐富。

屢被替代,流亡異國

廉頗“負荊請罪”,藺相如接受道歉,“卒相與歡,為刎頸之交。”廉頗除了藺相如應該沒有幾個朋友,從司馬遷記載中推斷應該是脾氣暴躁、性格孤僻。

秦趙長平之戰,廉頗被免去將軍之後,門客一夜之間消失。啥叫“患難見真情”,一下子驗證了身邊都是什麼人。廉頗門徒還不如孟嘗君身邊的「雞鳴狗盜」之徒馮歡。

趙括替代廉頗,導致趙國加速滅亡。

「籲!君何見之晚也?夫天下以市道交,君有勢,我則從君,君無勢則去,此固其理也,有何怨乎?」——《史記·列傳二十一廉薔趙李》

「唉!您的見解怎麼如此落伍?天下之人都是做交易的方式做朋友。您有權勢,我們就跟隨著您;您沒有權勢,我們就離開。這本來就是常理,有什麼可抱怨的呢?

廉頗再次被起用為將時,這群勢利的門客竟又回廉頗身邊,而且還振振有詞。廉頗打算辭退這些門客,豈料被這一番狡辯給說服了;或者是廉頗太孤獨了,沒有幾個知心人;又或者是廉頗性格孤僻、脾氣暴躁,沒有人願意跟他做朋友。

趙孝成王死後,趙悼襄王繼任,走馬換將,讓樂乘替代廉頗,具體原因不詳。但是,廉頗竟然不服從調遣,將前來接班的樂乘攆跑了。當然,發洩完情緒,廉頗也只能逃亡,到了魏國。

廉頗總是被臨陣撤換有自身的原因,並不能只歸咎於趙王昏庸糊塗,屢屢中了人家的離間計。

「王行,度道裡會遇之禮畢,還,不過三十日。三十日不還,則請立太子為王,以絕秦望。」——《史記·列傳第二十一廉薔趙李》

「大王,您放心去吧。估計去返再加上會晤,三十天足夠了。三十天您不回來,那就立太子為趙王,斷絕秦國以您要挾趙國的指望。”

這是趙惠文王與秦昭王澠池會晤那次,廉頗帶兵護送到邊境,跟趙惠文王話別說的話。這哪裡是送行,簡直是送死。趙惠文王聽了心裡會作何感受?而且之所以會晤秦王,還是廉頗、藺相如極力鼓動促成,而躺相如陪同出席。

這裡除了證明藺相如能力、膽識超過廉頗之外,還為說明廉頗缺乏政治頭腦,為後續屢屢不被信任埋下伏筆。

秦趙長平之戰,趙孝成王臨陣換將,趙括替代廉頗;攻打繁陽,趙悼襄王讓樂乘代廉頗。陣前換將這是兵家大忌,趙王豈能不知?是小人作祟,還是廉頗很難取信於人?

鬱鬱而終,客死異鄉

「廉頗居梁久之,魏不能信用。」雖然逃到了魏國,但是廉頗缺乏交際能力,久居大樑卻沒有贏得魏國對他的信任和重用。

楚國聽說廉頗在魏國,暗中派人去迎接他。廉頗雖做了楚國的將軍,卻沒有機會獲得戰功,估計重要戰役仍然不敢委任於他。

吳起、樂毅即使改換門庭,仍受到重用。而廉頗從趙國到楚魏都得不到重用,要嘛說明廉頗帶兵打仗能力不行,要嘛說明廉頗為人處世缺乏技巧,而且很難取信於人。

「國難思良將」,趙國屢次被秦兵圍困,趙悼襄王就想重新用廉頗為將,廉頗也想再被趙國任用。

「趙使者既見廉頗,廉頗為之一飯鬥米,肉十斤,被甲上馬,以示尚可用。趙使還報王曰:『廉將軍雖老,尚善飯,然與臣坐,公頃之三遺矢矣。

“我思用趙人”,廉頗帶著遺憾客死異鄉。

廉頗見到趙王派來的使者,胡吃海塞表示健壯,又披上鐵甲上馬,說明還可以上陣殺敵。

使者回去卻報告說:「廉將軍雖然已老,飯量還很不錯,可是陪我坐著時,一會兒就拉了三次屎。」趙王據此判斷廉頗老了,不能再召回使用了。

當然,使者因為收受郭開賄賂而故意說壞話,因為郭開與廉頗有仇怨。廉頗朋友沒有幾個,結怨的人卻不少。

廉頗閒置太久而憂鬱,嘴邊常叨咕一句話,「我思用趙人!」(「我想指揮趙國的士兵啊。」)最後鬱鬱而終,客死壽春(今安徽壽縣)。

《千字文》中有「起翦頗牧,用軍最精」說法,白起、王翦、廉頗、李牧被稱頌為戰國四大名將。司馬遷大概不同意這個說法,所以對廉頗事蹟的記載,不像李牧、趙奢、藺相如那麼細緻,不過「互文」對比中能夠猜測如此。