在蔡元培治下的北大,大師薈萃,精英雲集,其中有一個人很紮眼,他叫劉半農,因為他只有中學肄業學歷。這個中學都沒讀完的人,是怎麼當上最高學府教授的呢?

一、混社會的中學生

劉半農(1891—1934),江蘇江陰人,五四新文化運動的先驅。劉半農自幼成績優異不偏科,尤以國文和英文最為出色。 1905年從翰墨林小學畢業,年14歲。 1907年以江陰狀元的身份,考進常州府中學堂,他的同期同學中,有一位成了日後的史學大咖-錢穆!

1911年10月10日,武昌起義爆發。因時局動盪,常州府中學堂25日停辦,劉半農都沒有拿到中學畢業證書。這一年,他 20歲。

章太炎與部分弟子,前排左二為劉半農

1912年,帶著對未來的憧憬,劉半農揣著跟小舅子朱組瑤借的5塊錢,搭船前往上海。當時的上海,不僅是先進思想與文化交流的重要陣地,也是繁華的經濟中心,機會、夢想,成為那個時代年輕人賦予上海的時代標籤。

因為自己有點文字功底,劉半農在《時事新報》和中華書局找到一份編輯工作,同時還在閒暇時寫小說。沒想到,他寫的《最後之舞》等消遣小說,在大上海很受歡迎,劉半農成了當時名副其實的「流量」作家。

1917年,劉半農因病回江陰老家修養。在滬5年,劉半農的才情得到發揚,精神也得到充實。但歸家那段時間,他卻混到靠典賣物品過日子的地步。一個26歲的大男人,連家都要養不起了,劉半農也倍覺迷惘。

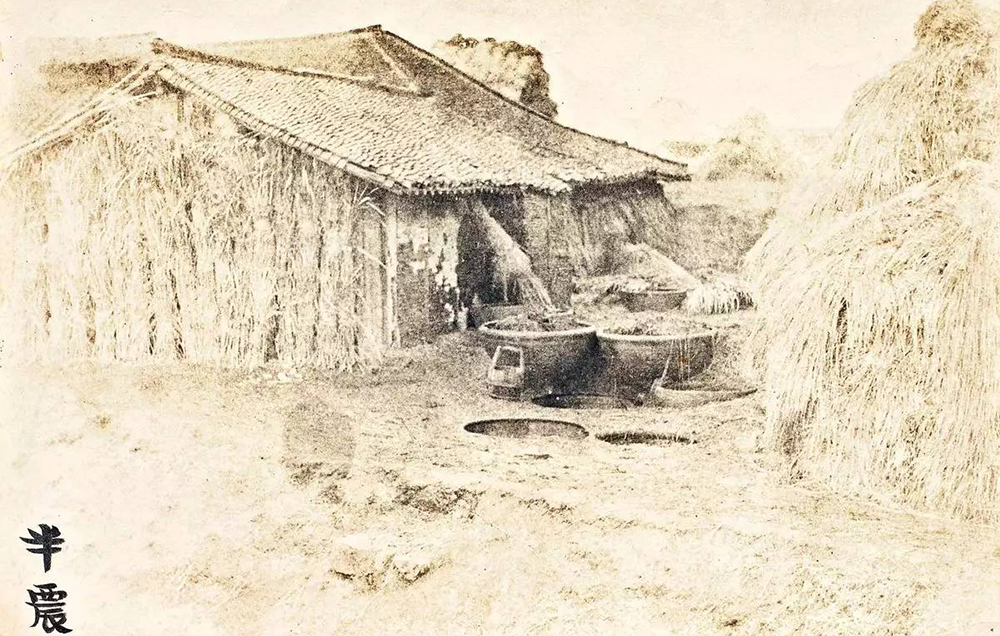

百年前的上海

二、待業青年喜提北大教員

1917年夏末秋初,劉半農正窮困潦倒,不期收到北大校長蔡元培的聘書!他不敢相信,連中學都沒念完,竟被聘到全國最高學府當國文教員。

我們一生中識人無數,有的人會成為過客,而有的人會成為貴人。只是誰也無法預知這個貴人會在什麼時間、什麼場合提攜自己。劉半農的貴人是誰呢?就是新文化運動的先驅陳獨秀。

原來,1916年劉半農混上海時,陳獨秀正在上海辦《新青年》,早就聽聞劉之盛名,對其神交已久。彼時《新青年》剛起步,陳獨秀就跟著劉約稿,每期必約。由此,二人結為至交。

1917年,陳獨秀時來運轉,蔡元培把他弄進北大當了文科學長,而陳獨秀又向蔡公推薦了劉半農。蔡公最是不拘一格降人才,治下的北大創造了史上最輝煌的時期。自陳獨秀加盟北大,新文化運動諸君紛紛登場。

蔡元培先生

胡適幾乎是和劉半農同時進入北大的。還在美國留學時,胡適寫了《文學改良芻議》投給《新青年》,結果牽一發而動全身,啟動了中國白話文對抗文言文的機關。劉半農看到胡文後備受鼓舞,也加入倡導白話文的陣營,成為一員主將。劉半農說過,他和胡適、陳獨秀、錢玄同是《新青年》的四根柱子,這說法胡適也是贊同的。

胡適照片

在北大朋友圈裡,劉半農是個半吊子,中學都沒念完。他是個活潑、幽默,不受拘束的人,但學歷卻是個梗,卡在他的喉嚨裡。有一次,在討論《新青年》編委人選時,胡適直接提出了人選的學歷問題,這讓劉半農異常尷尬。他既無高等學歷,也沒有出洋經歷,因此儘管很有文才,寫的東西卻常被人嘲笑「淺陋」「不博學」。

他當《新青年》主編時,跟一些學者約稿,就是因為自己沒有高等學歷,學者們常常不給他面子,還得錢玄同出面代他約稿才能約到。因學歷問題造成的許多尷尬與沮喪,是促使劉半農日後赴歐留學的重要原因。

劉半農故居

三、赴歐留學找到“她”

在蔡元培的支持下,劉半農考取了公費留歐資格。 1920年在2月7日,新年將至,劉半農帶著家人自上海乘日輪「賀茂丸」號赴歐,學習語音學。此時正值一戰結束,歐洲通膨嚴重,劉半農僅有的留學費用也嚴重縮水,他與家人的生活一貧如洗。在如此艱苦的條件下,劉半農堅持完成了學業。

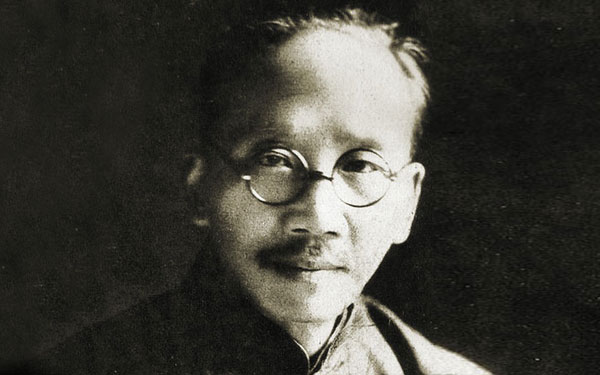

劉半農照片

正是這段時間,劉半農發明了「她」字。在我國文言文中,第三人稱代名詞多用「伊」或「他」字,新文化運動以前,「他」兼指男性、女性及一切事物,要區別性別就特別麻煩,所以作者和讀者都感到不方便。英文中的“she”,在漢語裡沒有對應的詞語,所以最初翻譯時譯作“他女”“那女的”。

劉半農夫婦與弟劉天華(左)、劉北茂(右)

處處留心皆學問,這個問題被劉半農注意到了。經過一番思考,他主張造一個字——“她”,來承擔女性第三人稱的任務。為此,他也特別寫了一篇《「她」字問題》。為了推廣這個字,劉半農還創作了一首小詩《教我如何不想她》。後來,語言學家趙元任把這首詩譜成曲,百代唱片公司製成唱片在全國發行,成為了流行歌曲,“她”字就為全社會接受了。

2000年,美國方言學會舉行了一次「世紀之字」評選活動,結果出乎意料:「她」字以35票戰勝「科學」27票,成為「21世紀最重要的一個字」。

一開始,胡適是反對用「她」的,主張用「那個女人」取代「她」。週作人也反對用“她”,主張用“伊”即可。但是這個「伊」使用地理有限,北方地區就沒有使用這個字的習慣,而且在表現女性方面,「伊」沒有「她」簡單明白。

1925年,劉半農從法國學成歸國,受到北大師生的熱烈歡迎。他氣質活潑,但做事認真,在蔡元培的支持下,他成立了我國第一個語音實驗室。 1934年6月,劉半農與白滌洲等人從北京西直門出發,到綏遠一帶考察方音民俗,期間被蝨子咬過,得了“回歸熱”,此後身體日漸消沉。 7月逝於北京,享年44歲。

天不假年,叫我如何不想他!

文史君說

百年前的新文化運動,改變了中國思想文化的走向,也造就了許多才情卓異的大師,劉半農以低學歷喜提北大教員,成為與陳獨秀、胡適、錢玄同比肩的台柱。文末,文史君以林語堂先生致劉半農挽聯作結:「半世功名丟開,真太那個,死後誰贊阿彌陀佛;等身著作留下,倒也無啥,而今你逃敵克推多{ /b}”,正是劉半農先生認真又瀟灑的一生的寫照。

參考文獻

朱洪:《劉半農傳》,東方出版社2007年版。

沈雲龍:《再見大師》,岳麓書社2015年版。

齊芳編著:《革新的號手 劉半農》,中華工商聯合出版社2015年版。

劉勇:《新文化運動與百年新文學》,2016年版。

黃興濤:《「她」字的文化史 女性新代名詞的發明與認同研究》,北京師範大學出版社2015年版。

(作者:浩然文史‧青駿馬小史博士)

本文為文史科普自媒體浩然文史原創作品,未經授權禁止轉載!

本文所用圖片,除特別說明外都來自互聯網,如有侵權煩請聯繫作者刪除,謝謝!

我們會每天為大家奉上精彩的歷史文章,懇請各位讀者朋友關注我們的帳號!您的讚、轉發、評論,這是對我們最好的支持!