覺醒年代

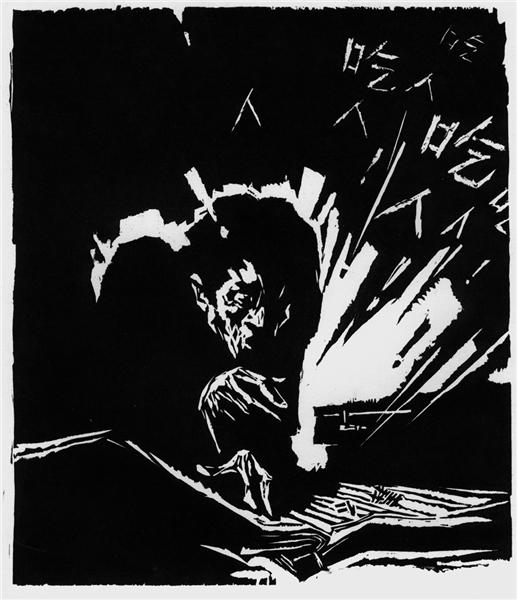

《覺醒年代》裡有片段:

吃完飯回紹興會館,魯迅說:剛才忘了問廣明了,楊開銘最近在忙些什麼呢?怎麼一直沒有他的消息?

弟弟週樹人回:楊開銘師範畢業後,就回老家教書了,他這個人啊,心善,時常接濟一名寡婦,卻遭到寡婦族人的非議,有一天楊開銘喝醉了酒,在寡婦家的桌子上趴了一晚,結果被人知道,寡婦被族人沉塘淹死,楊開銘因此瘋了。

魯迅聽後,憤怒不已,說:瘋了,人瘋了,天也瘋了。

就在這時,一個人慌慌張張地跑進來,嘴裡喊“不要殺我,不要殺我”,原來魯迅的表弟阮久蓀。

覺醒年代劇照

此時的阮久蓀,人已經神經錯亂了,嘴裡一直喊著有人要殺他。

原來是在來北京的路上,看到大量餓死的人,遭受刺激,導致神經錯亂。

不大一會兒,連續經歷兩件荒唐事,又想到那些「圍觀」殺頭、圍觀別人被欺凌的群眾,想到那蘸著人血的饅頭·······

一樁樁一件件,湧上心頭,便寫下了《狂人日記》。

這是中國第一本白話小說。

1 《狂人日記》的原型人物

幾年前讀《狂人日記》,只覺得寫了一個患有「被迫害妄想症」的人,走到哪裡都擔心有人要殺他,然後吃他的肉,他看見誰都覺得不是好人。

那時候就想,這該叫《瘋人日記》,因為不但不狂,而且風言風語。

對魯迅雖然將這本小說叫做《狂人日記》,但我實在沒看出狂在那裡,李白「仰天大笑出門去,我輩豈是蓬蒿人」那是狂,《神鵰俠情侶》中楊過楊大俠那樣無視世俗我行我素,娶了師傅小看世俗,那是狂。

可是《狂人日記》,哪裡狂了?一個男人,看見別人家的狗,覺得那狗不懷好意,看見別人看他的眼神,覺得人家的眼神寫著不懷好意,這確確實實就是瘋子一個。

最近一段時間,《覺醒年代》熱播,再現了這本小說的寫作背景。

當時,人們雖然把長辮子剪掉了,可是心裡那老舊的傳統道德還沒有剪掉,大多數人,都是用一顆老舊的心,過著短頭髮的生活。

人們水深火熱,處處存在欺壓,只有少數人醒著,大部分人都在等待覺醒。

新文化運動雖然在進行,但還只是少數人的嘗試。

有些人用血吶喊,有些人用筆在吶喊,魯迅先生也是,《狂人日記》就是他喊出的第一聲。

2 從傳統中覺醒的人

1915年,陳獨秀、李大鑷、蔡元培、胡適等人開始撰文發聲,“反傳統,反孔教,反文言”,這就是新文化運動。

這段時間是中國歷史上又一個最重要的「覺醒年代」。

之所以說是覺醒,恰是因為在那之前,人們沒有醒來,幾千年的封建統治,「皇帝」就是天,歷來除了幾個造反的,其餘人都習慣了被統治,被奴役,就是魯迅說的“暫時坐穩了奴隸的時代”,造反的人,要么被鎮壓,要么自己成了統治者,又開始以同樣的方式統治別人。

幾千年如此,無數人已經習慣了這種方式,甚至沒有想過如何反抗,就算反抗,也除非是逼不得已跟著造反,就像《阿Q正傳》裡,在阿Q眼裡,革命就是造反。

君為天,夫為綱,等級森嚴,人心麻木,孔夫子提倡的“禮”,狹隘地被統治者變成自己統治的工具。

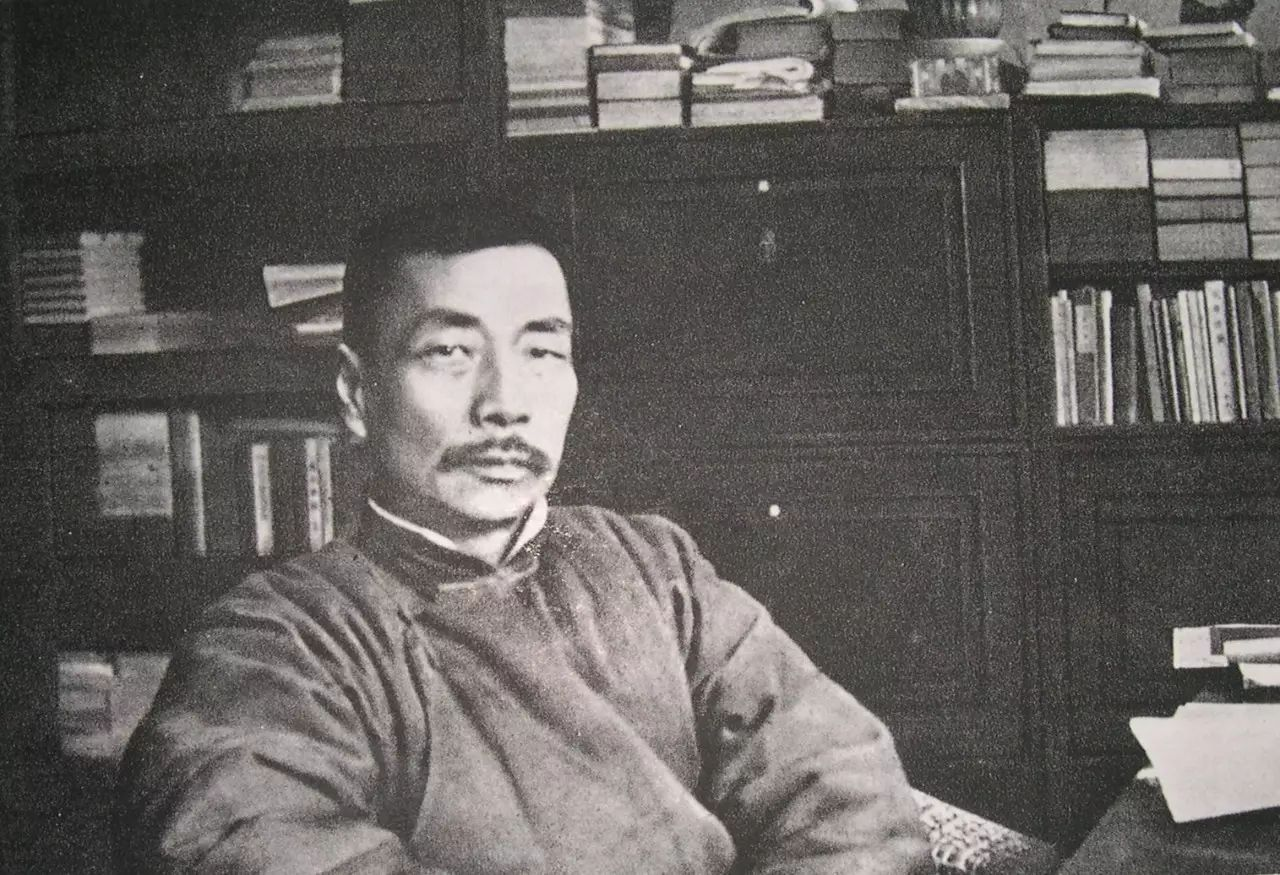

1918年,錢玄同手握《新青年》繞過街道,敲響了魯迅的屋門。

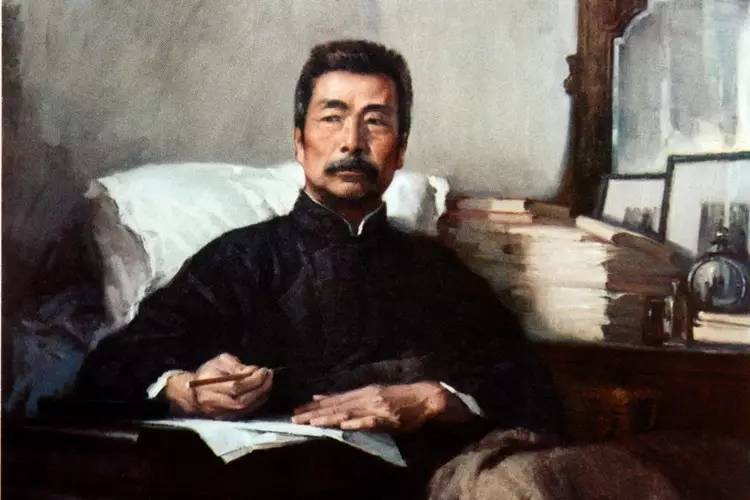

看著面前單手叉腰,一字濃胡的魯迅,他面色漲紅,語調激動,欲說服對方加入《新青年》。

魯迅說:

「假如一間鐵屋,是絕無窗戶而萬難破毀的,裡面有許多熟睡的人們,不久都要悶死了,然而是從昏睡入死滅,並不感到就死的悲哀。現在你大嚷起來,驚起了較為清醒的幾個人,使這不幸的少數者來受無可挽救的臨終的苦楚,你倒以為對得起他們麼?

錢玄同答:「然而幾個人既然起來,你不能說絕沒有毀壞這鐵屋的希望」。

魯迅答應了,並於不久後發表了《狂人日記》,在裡面高聲吶喊:

我翻開歷史一查,這歷史沒有年代,歪歪斜斜的每頁上都寫著「仁義道德」幾個字。我橫豎睡不著,仔細看了半夜,才從字縫裡看出字來,滿本都寫著兩個字是「吃人」!

人們還在這傳統之中做著夢,過著自己的生活,魯迅打破了這種“虛幻”,告訴他們:你們是吃人的人,然而你們也是被吃的人。

那些人目光驚恐地睜眼看著魯迅,他們囉笑不已:從來都是如此,值得你大驚小怪嗎?

「傳統」越強大,現實就顯得越是荒誕。

人被束縛成奴隸,自己還不知道!

3 吃人的傳統:從來如此便對嗎

魯迅說“吃人的傳統”,可是傳統真的會吃人嗎?

答案是,有些傳統確實是會吃人,而且吃人不吐骨頭,就像覺醒年代裡,楊開銘所遭遇的事情,寡婦就不該接受別人的幫助,就算困難死,也不要接受別的男人的幫助,一旦接受了別的男人的幫助,就是“搞事情”,就是十惡不赦,而且不分青紅皂白,就動輒生死。

在這種傳統的眼裡,寡婦應該是就算死也要保住自己的貞潔,即所謂“生死事小,名節事大”,這是什麼道理?

不用說,男尊女卑,三從四德,也在其中。

但傳統的吃人,還不只這些苛刻的律條,著名的歷史文化學家房龍在《寬容》一書的序言裡講了一個故事:

在一個偏僻的守舊村子裡,祖宗的傳統說,不能離開這個村子,村子裡的老人,就用這些傳統律條來教育和要求年輕人。

這些老人就是這些律條的守護者。

但還是總有人想出去,有些出去的人,再也沒有回來。

有一天,一個偷偷溜出去的年輕人回來了,他找到了通往外面世界的路,他給人們描述外面肥沃的土地,繁華的世界,美好的生活,他希望族人們能夠離開這個貧窮的小山村,去過更好的生活。

可是村裡那些守舊的人說,這個人瘋了,因為他違反傳統,還風言風語,最後,他們用石頭砸死了他。

後來有一年,村裡出現了飢荒,人餓死了不少,人們突然想到,那個人說的外面的世界,可是守舊老人還是說:律法規定,不讓他們出去,就是死也要死在這個村里。

可是,在死亡和飢餓面前,村裡的人不再聽從傳統,他們紛紛走出去,沿著那個被他們砸死的人留下的路標,守舊老人也叫住了最後一個離開的人,坐上他們的馬車,一起去到了外面的世界。

他們發現,原來那個人不是瘋了,他說的都是真的。

他們過了幸福的生活。

這就是有些傳統殺人的厲害之處,傳統規定的,就要遵守,傳統規定的,不管多麼不合理,都不能反對,像這樣的傳統,就是在吃人。

然而魯迅在《狂人日記》裡說:從來如此,便對嗎?

這種質問,對有些人來說,是蒼白而無力的,因為傳統沒有告訴他們這句話,但也總會有一些人聽進去了,並且記住了,雖然暫時不能反叛傳統,可是種子畢竟已經種下了。

覺醒年代劇照

4 大多數人的“囚徒困境”

在魯迅那個年代裡,魯迅的話,也對傳統來說,也無異於是「瘋子」的言語。

即使到了今天,你要是突然對著某些守護傳統的人說“你們在吃人,吃人不好,請你們不要再吃了”,那些人多半也會覺得,這是瘋話,這人瘋了。

就像尼采對著一群人喊:「上帝死了」。

人家就說他瘋了,因為上帝怎麼可能會死呢,上帝是不死的呀,然而尼采喊的是“信仰死了”,真正的信仰沒有了。

哲學家柏拉圖在他的哲學著作《理想國》裡,講了一個故事:

一群人在黑暗的洞裡面壁,後面是一堵牆,牆後面有人舉起火把。當光照過來,他們面前的牆上出現影子,這時候他們會以為這就是「真實」。

直到有人轉身、看見火把,出去洞穴、看到太陽,才知道真正的「光」是什麼。

看過光的人再回洞穴,告訴他的同伴“影子”不是“光”,同伴卻都嘲笑他,覺得他瘋了。

這就是著名的囚徒困境。

長久以來的習慣和行為,會讓人覺得,那些常見的東西就是對的、就是真的,因為他們想像不到別的可能。

囚徒困境之所以存在,是他自己沒有意識到自己處於這種困境裡,一旦他意識到了,並且有勇氣承認外面的真實,這種困境就不存在了。

但魯迅所在的那個年代,他小的時候,雖然也洋務,但是絕大多數人還是長辮子,抱著剪頭髮就是不孝的觀念,等到1912年,有人強迫說要把辮子剪了,人們不得已剪了頭上的辮子。

但心裡的辮子,畢竟沒有那麼容易剪,頭髮短了,但人還是睡著的,睡在瀕臨死亡死亡之地。

魯迅做的,是想把人從那種狀態裡叫醒過來,做一個真正的人,一個醒著的,有同情心,有分別力,而不是一個專門作為看客看熱鬧的「兩腳獸」。

因為一個“兩腳獸”,可能不經意就參與到某種巨大無明的洪流中,吃人血饅頭,充當同胞被殺的看客,甚至充當惡人吶喊助威的幫手。

當然,更讓人難受的,是這首人在這裡面,完全不懂得自己作為一個人的尊嚴和自由。

覺醒年代劇照

5 學醫救得了人的身體,救不了人的靈魂

但魯迅也不是一開始就想這麼喊的,他是完成了自己的「覺醒」後,才如此的。

小時候,魯迅因為父親生病,常出入當舖和藥鋪,去當舖當東西換錢,去藥鋪買藥為父親救命,各種奇奇怪怪的藥方都見過,經霜三年的甘蔗,原對的蟋蟀,冬天的葛根,結子的平地木·····

家道一天不如一天,可是最終,父親還是不治而亡。

「魯鎮」的人,就是這樣的,魯迅以為外面會有不一樣的,所以就想去外面學習,別人都是讀書應試,他卻走了一條不一樣的路:學洋務。

在別人看來,這是將靈魂賣給鬼子,是很丟祖宗的臉面的。

因為學“洋務”,後來得以去日本留學,在日本學醫,想要幫助像父親那樣受苦的病人。

魯迅學醫學得很認真,學了一年,都學了解剖了,可是有一次看“電影”,是一個“砍頭”的場景,被砍的是一個中國人,周圍站著一群中國人在圍觀,神情麻木。

那一刻,魯迅意識到,就算是讓人身體健康,體格健壯了,也只能是圍觀砍頭的看客。

學醫救得了人的身體,救不了靈魂。

於是就選擇學文,提倡文藝運動,找到幾個志同道合的伙伴,就決定創辦雜誌,取名“新的生命”,即《新生》。

可是由於資金斷裂,雜誌辦不下去了。

本意是好的,然而在人群中叫喊,卻沒有人有反應,魯迅如同站在荒原裡,孤獨無依。

但心裡還是有一團火,一直在燃燒。

直到1918年,這團火才吼出來,燃燒的目標,就是那老舊的“傳統”,吃人的“傳統”。

拿起筆的魯迅,就好像一個戰士,一個人對著一大群麻木的人叫喊,一個人對著幾千年的封建禮教叫喊。

這確實是狂。

6 今日的人,仍在“吃人”

直到今天,《狂人日記》依舊是狂的,因為吃人的傳統,永遠會有。

每個時代都有每個時代的規矩,每個時代都有每個時代的束縛,一個最簡單的例子就是,前幾天,“阿里員工聚餐遭遇性侵”,鬧得沸沸揚揚。

起因是女性員工陪酒喝醉,領導“動手動腳”,做出違法舉動,甚至有言論說“酒局而已,摟抱正常”這樣的荒誕言論。

還記得之前有一個事件是:在公司聚餐上, 員工不能喝酒,但已經向同事和領導說明了原因,但還是被領導狂扇耳光。

這樣的傳統,豈非也是吃人的傳統?

類似的事情,還有很多,否則,就不會有吳亦凡的事件,也不會有員工遭性侵的事件,更不會有不喝酒就被打耳光的事件。

「傳統吃人」的可怕之處在於,利用這些傳統「吃人」的人,覺得這是正常的,而「被吃」的人,有時候迫於壓力,甚至不敢反抗,甚至難免也會加入這「吃人」的隊伍裡,明知道不該如此,卻因為害怕與大多數人不同而被排擠而參與其中,這才是最可怕的地方。

魯迅最後說:救救孩子。

因為孩子裡面,可能還有一些沒有被這傳統「規訓」要求吃人的人。

一代有一代人的傳統,一代人有一代人的苦難。

詩人顧城在其詩《一代人》裡說:黑夜給了我黑色的眼睛,我卻用他來尋找光明。

我們在傳統中長大,如要不用傳統“吃人”,就需要看到傳統之外的光明,不然,一種習俗傳統如果僵化了,難免要“吃人”。

7 一切特立獨行,都意味著強大

再說回來,《狂人日記》是一個「瘋子」日記,一個清醒著的人生活在那樣一個環境裡,處處都格格不入,夠勇敢的,就奮起反抗了,不夠勇敢的,就只能瘋了,否則活不下去。

因為一個清醒的人如能忍受並且和別人一樣“吃人”,那他就不能算是一個正常人。

而一個清醒的人如能在人群裡保持正常,必然會被視為異類。只有最勇敢的人,才敢於做異類,對於懦弱的人而言,異類就是災難。他瘋了,有足夠的清醒,卻沒有足夠的勇氣。

荒誕的哲學家卡繆說:一切特立獨行,都意味著強大。

我們需要的,正是這樣一種強大,一種敢於自我、敢於清醒、敢於不同、敢於反抗的強大。