近幾日,一位老同學不無感慨地跟我抱怨:「你知道嗎?魯迅的一些文章被移出課本了」。聽到這話,筆者安慰他:「你放心,大多數並沒有刪,而且5000年的文明裡那麼多經典,課本容量畢竟有限,留一些給別的名家也是正常的,咱們要理解!」他想了想,點了點頭。

安慰完他後,我才突然意識到,這位同學當年不是天天抱怨魯迅的文章太難背,甚至因為不願意背《孔乙己》被老師留過堂的嗎?是啊!還有多少朋友像他一樣,直到出了學校才明白,魯迅那些難背的字句,字字珠璣,深刻地讓人無法辯駁:

「小時候不把他當人看,長大後他就做不了人」。

「無情未必真豪傑,憐子如何不丈夫」。

「猛獸永遠獨行,牛羊才成群結隊」。

一句句鞭闢入裡的話,年少時可能讀不太懂,但到中年後,卻一看就明白了,這大概就是魯迅的魅力。如果要問魯迅的眾多名句裡,大家最喜歡哪一句,估計很多人會和筆者一樣,回答這7個字:我以我血薦軒轅。這句話出自魯迅的經典七絕《自題小像》,大家且看:

靈台無計逃神矢,風雨如磐暗故園。

寄意寒星荃不察,我以我血薦軒轅。

在第一次讀到「我以我血薦軒轅」這7個字時,筆者還以為是哪位武俠文作者的傑作,後來讀了全詩,我就知道沒有那麼簡單。因為全詩不管是從遣詞還是從格律、用典上來看,如果沒有極強的古文功底,是萬萬寫不出來的。

此詩寫於1903年前後,那時才20出頭的魯迅為何會寫出這樣的句子呢?而他要以血薦的這個「軒轅」到底是什麼呢?

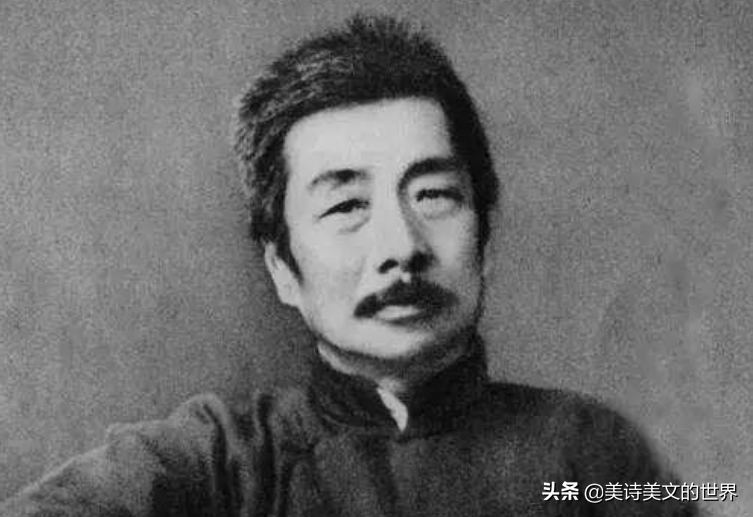

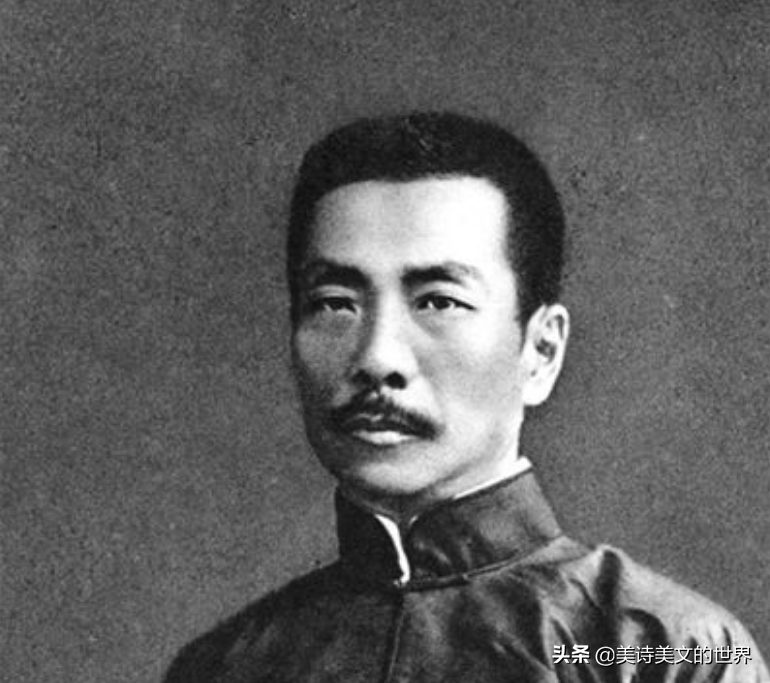

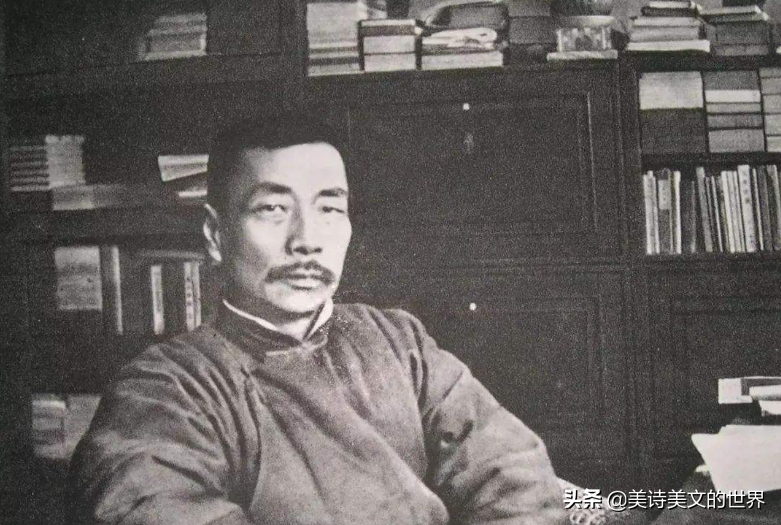

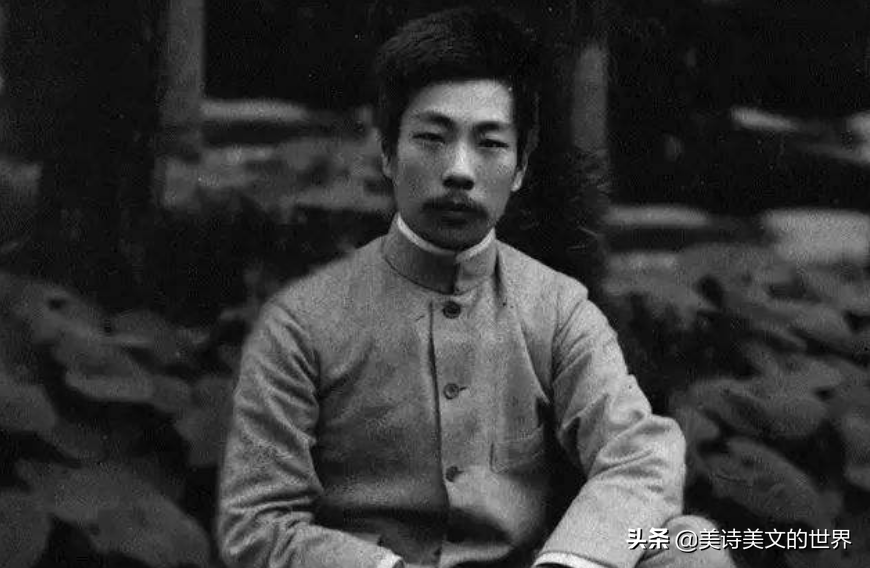

1902年3月,魯迅和幾位同學一起到日本留學。這時候,他身後的故鄉處於水深火熱中。由於早年父親生病的經歷,他此時想的還是學好醫術,救死扶傷。在這幾年他接觸了許多進步人士,受到他們的感染,便剪掉了象徵滿清傳統的長辮子。從那以後,魯迅的髮型基本上就沒怎麼變過,一直都是很精神的平頭。

在那時候剪掉長辮子是件大事,這意味著他與滿朝決裂。 22歲的魯迅激動專門照了張像,還送了張照片給好友許壽裳。為了解釋自己為何要剪髮,他便把這28字小詩寫在照片後面。多年後,許壽裳在紀念魯迅的《懷舊》一文中,提到了這首小詩,並給它安上了詩名《自題小像》,自此這句「我以我血薦軒轅」便風靡多年。

所謂「軒轅」其實就是我們古代華夏部落的首領黃帝。華人都自稱為炎黃之孫,炎指的是炎帝,黃指的是黃帝。據說黃帝本姓公孫,後來改姓姬,他曾生活在軒轅之丘,所以號軒轅氏。所以魯迅要表達的,就是自己要以一腔熱血報效中華。正如後來茅盾先生所言,年輕的魯迅在那個時候「就表示了把生命獻給祖國的決心」。

或許是因為這最後7個字寫得太酷了,而且自帶俠客風,所以倒讓很多朋友忽略了前幾句有多高明。事實上,這首七絕通篇都是高水準的。

此詩一開篇就寫得頗有意思。用希臘神話裡的愛神之箭來抒寫自己對家園的熾熱,這兩句翻譯成白話的意思是:我根本就逃避不了愛神之箭,他的箭讓我深深地愛著那片故土,就算它現在已是風雨如磐、滿目瘡痍。日本當時的教學條件、生活條件顯然是要比他愛的這片土地好得多的,這也就是後來很多留學生沒有回來的原因。魯迅這兩句詩,用愛神來向家國告白。

第三句「寄意寒星荃不察」化用了屈原《離騷》裡的典故,遠在他鄉,魯迅將心意寄託給天上的寒星,但卻無人明了。寫到這兒,他筆鋒一轉,就算沒人知道自己的心思,他也要以血薦軒轅,不改初心。

作為一首抒情詩,這首七絕是很有水準的。幾個典故的運用,把一腔熱情形象化、具體化了。而結構上,基本上是一句一轉折,聲調激越,頓挫跳躍。首句只淡淡寫來,第二句陷入深思,第三句帶著憂慮,最近一句感情如噴火般一筆道出,這種武俠風的詩作,在近現代文壇是非常少見的。高超的詩作技巧,令人動容的赤子心,這就是這首詩能風靡100多年,直到今天仍被許多人喜歡的原因。這首詩大家會背嗎?歡迎討論。