文/葉介甫

魯迅是偉大的文學家、思想家、革命家,20世紀中國文化史上的豐碑式人物,一位深受景仰的現代文化宗師。毛澤東作為中國共產黨和中國革命武裝的締造者之一和主要軍事領袖,大部分精力花在與敵人生死決戰的殘酷戰爭中,但由於他骨子裡的“革命文化情結”,心中始終不忘另一條戰線——風雲變幻的文化戰線。在南徵北戰的槍林彈雨裡,他“指點江山”;在馬背上、窯洞裡,他“激揚文字”,關注“文化同行者”的種種心跡與表現。這時候,影響毛澤東最深的當算魯迅。毛澤東說過,魯迅是中國新文化的旗手,是偉大的革命家,他尊稱魯迅是「中國第一等聖人」。

毛澤東指示創立魯迅藝術學院

1937年10月19日,陝北公學舉辦紀念魯迅逝世一週年活動。毛澤東親自參加紀念活動,並作重要演說。

紀念活動當天,毛澤東面帶微笑來到會場,頻頻向同學們招手,登上主席台後,脫下紅軍軍帽擺在桌子上,然後用手向後梳了梳他那濃黑飄逸的長髮開始講演。

毛澤東一開篇就從「陝北公學」談起。他說:「同志們,今天我們'陝北公學'主要的任務是培養抗日先鋒隊的任務。當著這偉大的民族自衛戰爭迅速地向前發展的時候,我們需要大批的積極分子來領導,需要大批的精練的先鋒隊來開闢道路…”

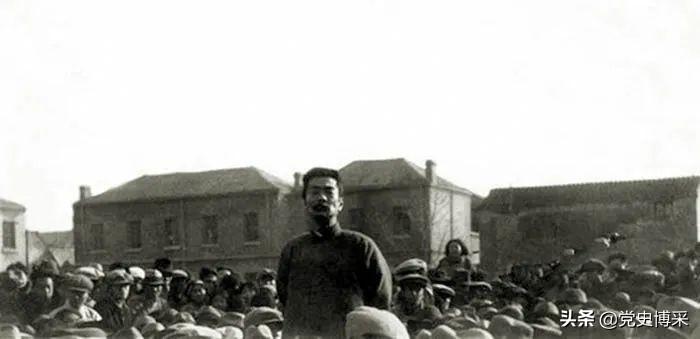

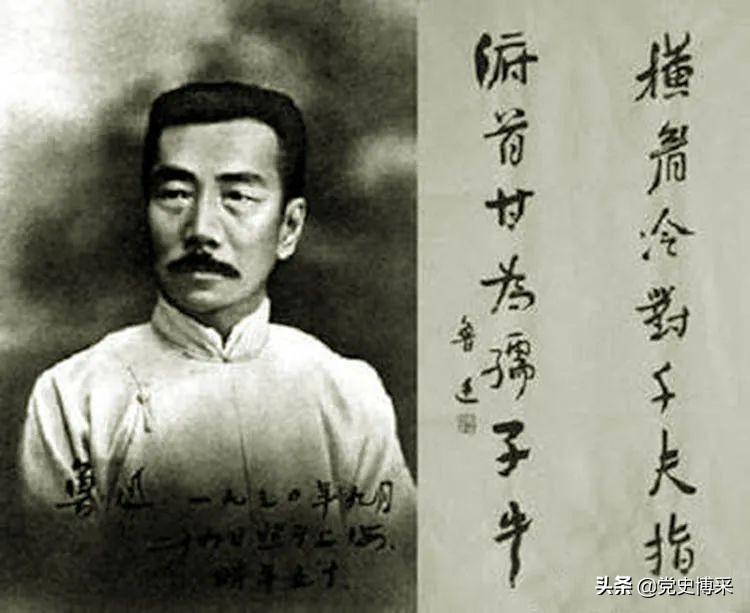

◆1932年11月27日,魯迅在北師大演講。

毛澤東接著說:「我們今天紀念魯迅先生,首先要認識魯迅先生,要懂得他在中國革命史中所佔的地位。我們紀念他,不僅因為他的文章寫得好,是一個偉大的文學家,而且因為他是一個民族解放的急先鋒,給革命以很大的助力。尤其在他的晚年,表現了更年青的力量。 '的同志能夠在這樣壞的物質生活裡勤謹地學習革命理論一樣,是充滿了艱苦鬥爭的精神的。分子的場所。

毛澤東開始從三個方面評論魯迅。 「魯迅是從正在潰敗的封建社會中出來的,但他會殺回馬槍,朝著他所經歷過來的腐敗的社會進攻,朝著帝國主義的惡勢力進攻。他用他那一支又潑辣,又幽默,又有力的筆,畫出了黑暗勢力的鬼臉,畫出了醜惡的帝國主義的鬼臉,他簡直是一個高等的畫家……”

「綜合上述這幾個特點,形成了一種偉大的『魯迅精神』…」「…魯迅的一生就貫穿了這種精神。所以,他在文藝上成了一個了不起的作家,在革命隊伍中是一個很優秀的很老練的先鋒分子。

在這次演講中,毛澤東對魯迅給予了極高的評價:「魯迅在中國的價值,據我看要算是中國的第一等聖人。孔夫子是封建社會的聖人,魯迅則是現代中國的聖人。

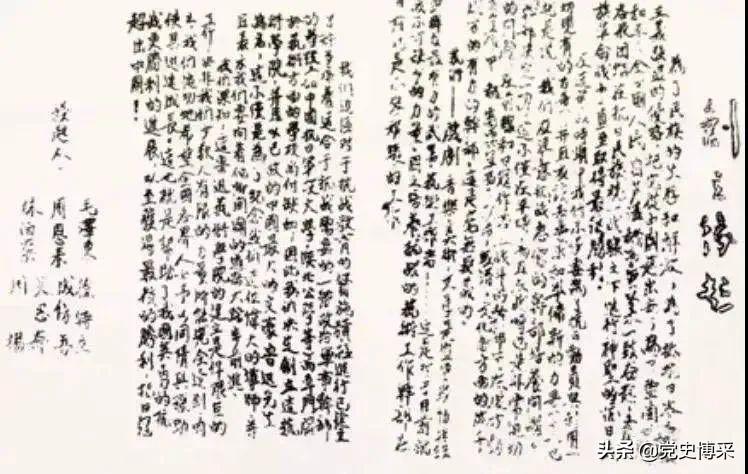

◆1938年2月,中共中央發布的魯藝《創立緣起》。

在陝北公學舉辦紀念活動不久,1938年2月,毛澤東和周恩來領銜,林伯渠、徐特立、成仿吾、艾思奇、週揚等人聯名發出魯迅藝術學院《創立緣起》。文中說,藝術是宣傳、發動與組織群眾的最有力的武器,培養抗戰的藝術工作幹部已是不容稍緩的工作,因此創立魯迅藝術學院,要沿著魯迅開闢的道路前進。並以中共中央名義,委託沙可夫、李伯釗、左明等人負責籌建魯迅藝術學院。

4月10日,魯迅藝術學院在延安正式成立,毛澤東出席成立大會並講話,他說:「要在民族解放的大時代去發展廣大的藝術運動,在抗日民族統一戰線方針的指導下,實現文學藝術在今天的中國的使命和角色。魯迅藝術學院要造就具有遠大的理想、豐富的鬥爭經驗和良好的藝術技巧的一派文藝工作者,這三個條件缺少任何一個便不能成為偉大的藝術家。緊張、嚴肅、刻苦、虛心”,並題詞“抗日的現實主義、革命的浪漫主義”。號召藝術家們用這種藝術方法「為創造中華民族的新藝術而奮鬥」。

1940年,毛澤東在《新民主論》中對魯迅作出這樣的評價,「而魯迅,就是這個文化新軍的最偉大和最英勇的旗手。魯迅是中國文化革命的主將,他不但是偉大的文學家,而且是偉大的思想家和偉大的革命家。沒有絲毫的奴顏和媚骨,這是殖民地半殖民地人民最可寶貴的性格。最熱忱的空前的民族英雄。

在評價魯迅的短短四句話中,毛澤東使用了4個「偉大」、9個「最」和「空前」等最高級的形容詞和副詞。在毛澤東對古今中外人物的評價中,還沒有第二個受到如此高的評價,他把對魯迅的評價推向了最高峰。

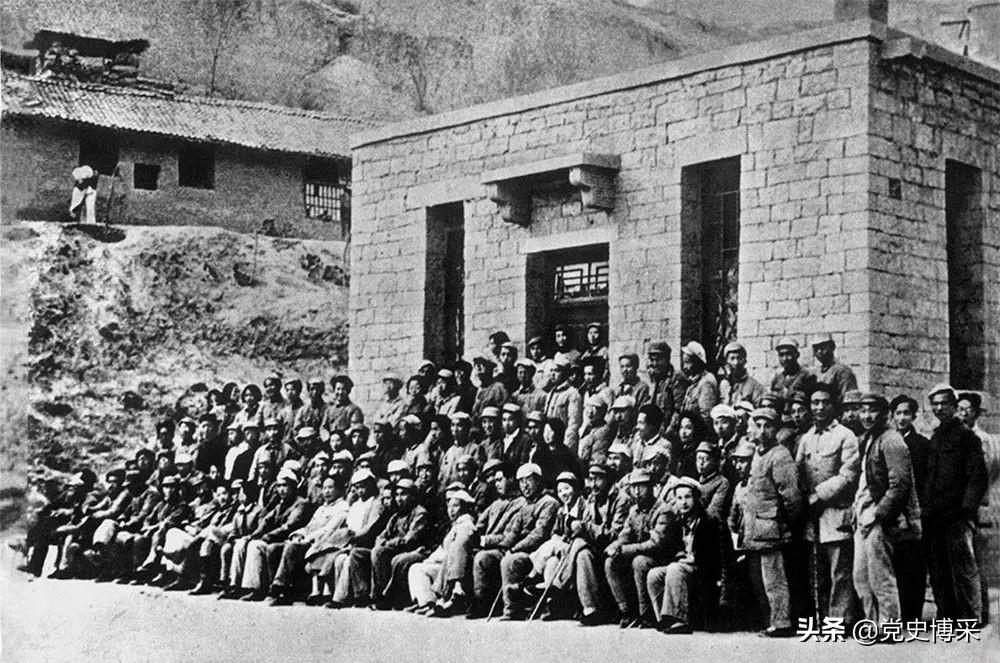

◆1942年,毛澤東與出席延安文藝座談會的代表合影。

1942年5月2日,延安文藝座談會在楊家嶺中央辦公廳舉行。中共中央宣傳部副部長凱豐主持會議。毛澤東在會上發表了演說。他頗有風趣地說,我們有兩支軍隊,一支是朱總司令的,一支是「魯總司令」的,即「手裡拿槍的軍隊」和「文化的軍隊」。而文化軍隊是「團結自己、戰勝敵人必不可少的一支軍隊」。他指出,召開座談會的目的是「研究文藝工作和一般革命工作的關係,求得革命文藝的正確發展,求得革命文藝對其他革命工作的更好的協助,藉以打倒我們民族的敵人,完成民族解放的任務」。當談到魯迅「總司令」領導文化軍隊時,全場響起了掌聲和笑聲。

在這個演講中,毛澤東通篇5次提到魯迅。在演講快要結束的時候,毛澤東著重提醒與會的同志不要搞唯心論、教條主義、空想、空談、輕視實踐,不要脫離群眾時嚴肅地指出:「既然必須和新的群眾的時代相結合,就必須徹底解決個人和群眾的關係問題。我們決不屈服。死而後已。

1942年5月,毛澤東在延安文藝座談會發表講話之後,魯藝的文藝工作者走出“小魯藝”走向“大魯藝”,深入生活、貼近群眾、創作出一大批不朽的經典傳世之作,為中國革命的勝利作出了不可取代的重要貢獻,更在中國文藝發展史上寫下了濃墨重彩的一頁。

毛澤東愛讀魯迅雜文

毛澤東一生十分喜愛雜文。 1957年他曾說過,我愛讀雜文,假如讓我選擇職業的話,我想做個雜文家,為《人民日報》寫點雜文,可惜我現在沒有這個自由。毛澤東雖然沒有太多的時間和精力從事雜文創作,但他對魯迅的雜文卻有著自己深刻而精闢的見解。

延安整風時期,毛澤東推薦了四批書目。主要有《共產主義運動中的「左派」幼稚病》《聯共(布)黨史簡明教程》等,以及黨的一些文件。他也從《魯迅全集》中找出《答北斗雜誌社問》,列入整風學習的文件中,以期改變黨內文風。為澄清黨史的一些是非,又閱讀大量文獻,主持編輯了《六大以來》《六大以前》和《兩條路線》,稱之為“黨書”,要求參加整風的高級幹部認真閱讀。

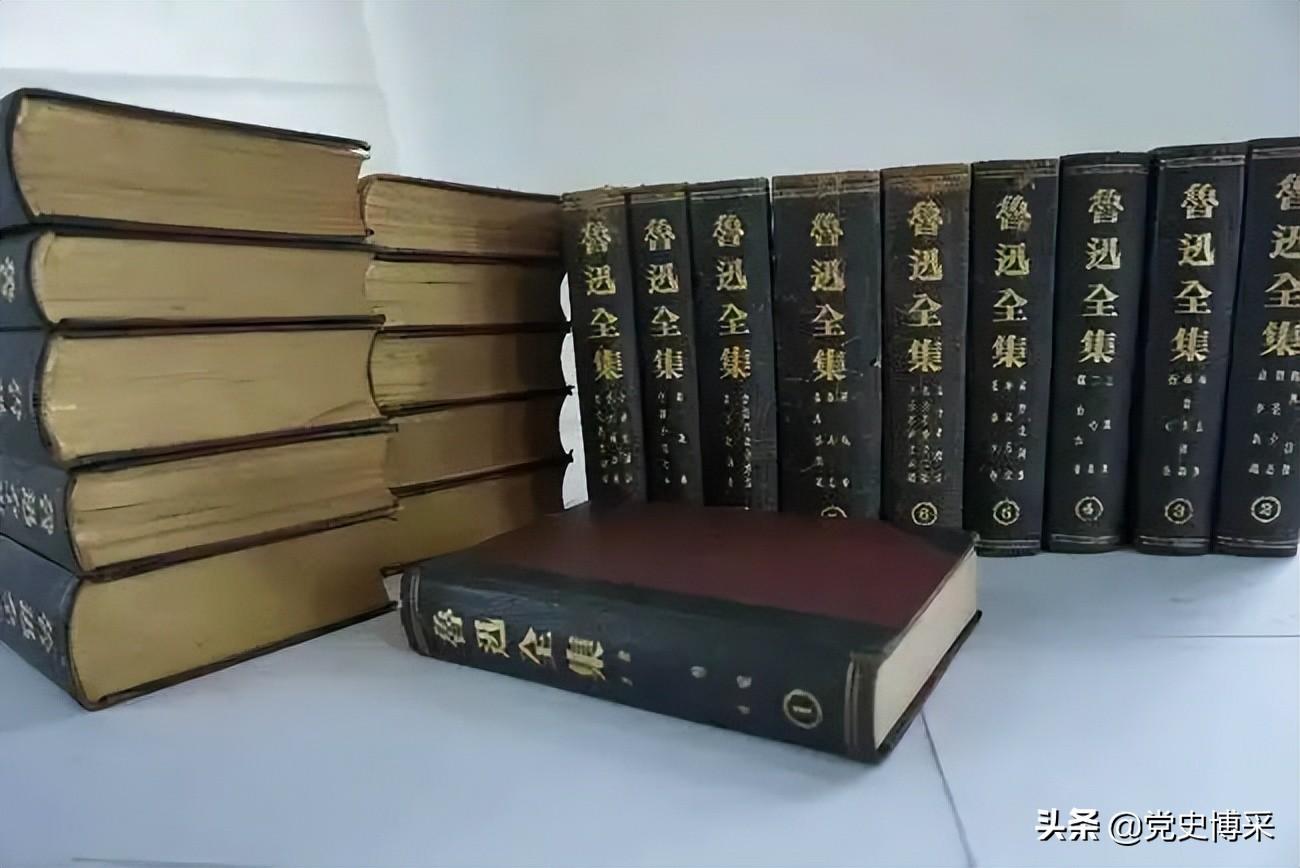

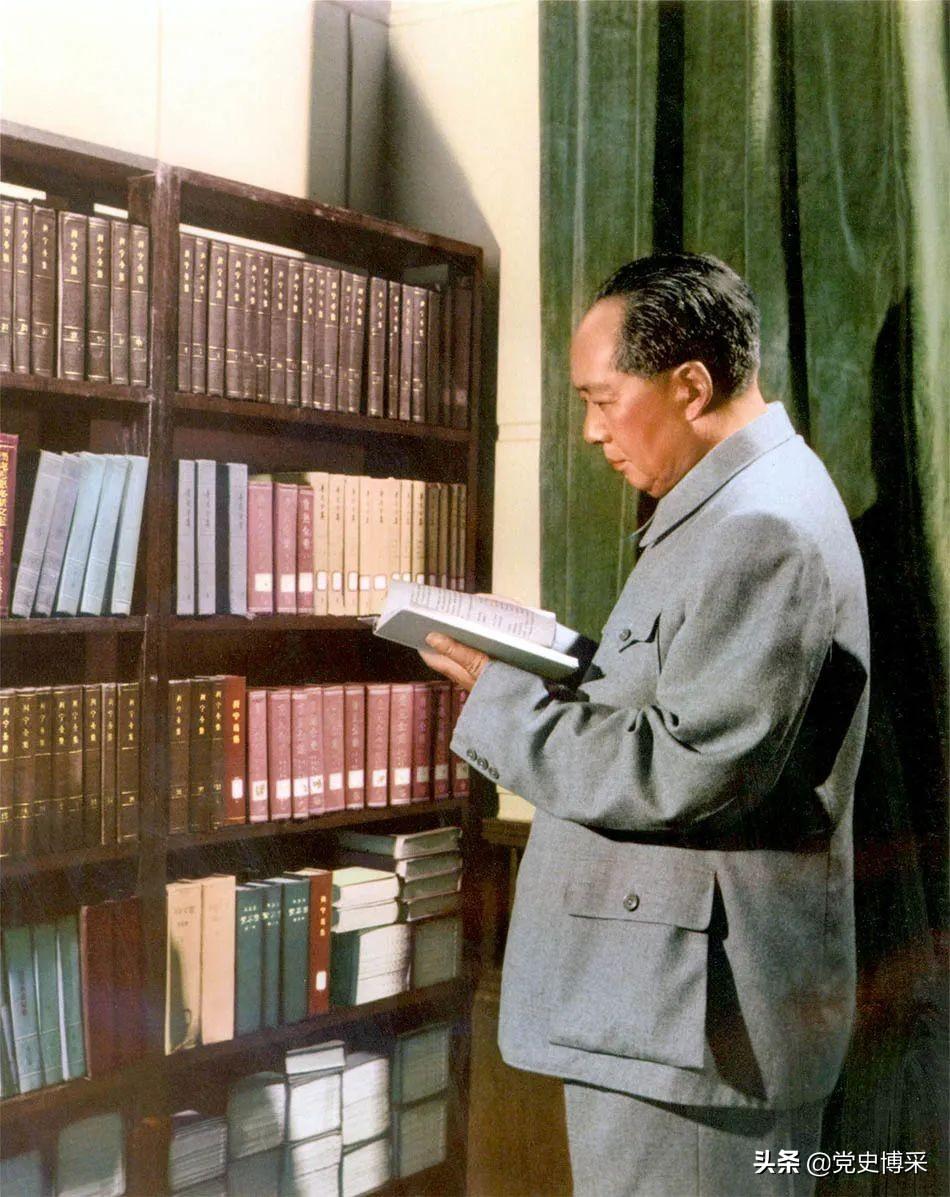

到了陝北,毛澤東迎來了閱讀黃金時期。 1938年1月12日,毛澤東給當時在延安抗日軍政大學任主任教員的艾思奇寫過一封信,信中說:「我沒有《魯迅全集》,有幾本零的,《朝花夕拾》也在內,遍尋都不見了。 1938年8月,魯迅先生紀念委員會編輯的20卷本《魯迅全集》在上海出版,內容包括魯迅的著作、譯作和他所整理的部分古籍,這是我國第一次出版《魯迅全集》。透過黨的地下組織,《魯迅全集》從上海輾轉送到了陝北根據地,毛澤東得到了一套。這套《魯迅全集》一直伴隨著毛澤東,他轉移、行軍到哪裡,就把它帶到哪裡。到了中南海以後,有一天,他在書房裡閱讀這套《魯迅全集》,一邊翻閱,一邊對身邊工作人員說:「這套書保存下來不容易啊!當時打仗,說轉移就轉移,有時在轉移路上還要打仗,書能保存到今天,我首先要感謝那曾為我背書的同志們。

1942年5月,在延安召開的文藝座談會上,毛澤東在講到魯迅筆法時說過,「『還是雜文時代,還要魯迅筆法。』魯迅處在黑暗勢力統治下面,沒有言論自由,所以用冷嘲熱諷的雜文形式作戰,魯迅是完全正確的。動派和一切危害人民的事物,但在給革命文藝家以充分民主自由、僅不給反革命分子以民主自由的陝甘寧邊區和敵後的各抗日根據地,雜文形式就不應該簡單地和魯迅的一樣。 ,而是對於人民自己,那末,'雜文時代'的魯迅,也不曾嘲笑和攻擊革命人民和革命政黨,雜文的寫法也和對於敵人的完全兩樣。已經說過了,但必須是真正站在人民的立場上,用保護人民、教育人民的滿腔熱情來說話。的,有對付自己隊伍的,態度各有不同。

中南海毛澤東故居工作人員張貽玖曾作過研究和統計:在毛澤東的藏書之中,他親自圈畫批註過的有1180首詩,魯迅詩中圈畫過的有44首。他在《毛主席和魯迅著作》一文中寫道:毛主席最愛讀魯迅的雜文。魯迅的雜文集,毛主席幾乎都有圈畫。圈畫較多的是《三閒集》《二心集》《偽自由書》等。魯迅前期的雜文集如《墳》《而已集》等,毛主席也有較多的圈畫。毛主席曾說,對魯迅的雜文他是讀兩三次才懂的。確實如此。許多篇章在1938年魯迅先生紀念委員會編輯的《魯迅全集》上圈畫過,在50年代人民文學出版社出版的單行本上又作圈畫,在70年代印行的大字本《魯迅全集》上再作圈畫。依照毛主席的閱讀習慣,他常常讀過一遍後在封面上畫一個圓圈作為標記,讀過幾遍就畫幾個圓圈。大字本《魯迅全集》中的《二心集》《偽自由書》《準風月談》等封面上有一個圓圈,《三閒集》《南腔北調集》等封面上有兩個圓圈。這說明毛主席直至晚年對魯迅的雜文仍在「三復四溫」地讀。

毛澤東對魯迅雜文中那些深刻雋永、潑辣鋒利、充滿戰鬥力和辯證法的議論和觀點,每每表露出由衷的讚賞和會心的同感。例如在70年代出版的大字本《準風月談》中《關於翻譯(下)》一文裡,毛澤東在標題旁畫著曲線,在標題前畫著大圈,在封面上用顫抖的筆跡寫著: 「吃爛蘋果,1975.8」。這是他老人家逝世前一年罹患重病時,讀魯迅雜文留下的最後一則批註。在這篇雜文裡,魯迅用蘋果雖爛,尚有可吃之處作比喻,希望批評家對翻譯作品「來做剜爛蘋果的工作」。

魯迅在文藝論戰中,寫下了不少有關文藝理論和論述文藝界狀況的文章。毛澤東在1938年版的《魯迅全集》中,對這部分圈畫很多。其中有的標題前面畫著三個圈。標題旁畫著重線,有關段落除畫著密密麻麻的曲線、直線外,有的地方還在天頭上橫著畫有兩條著重線,加上三個圈,等等。

書魯迅的詩贈並為紀念作詩

毛澤東喜歡作詩,但也喜歡書寫魯迅的詩詞。現在我們常常可以看到毛澤東手錄魯迅《自嘲》詩兩句:「橫眉冷對千夫指,俯首甘為孺子牛-魯迅」。

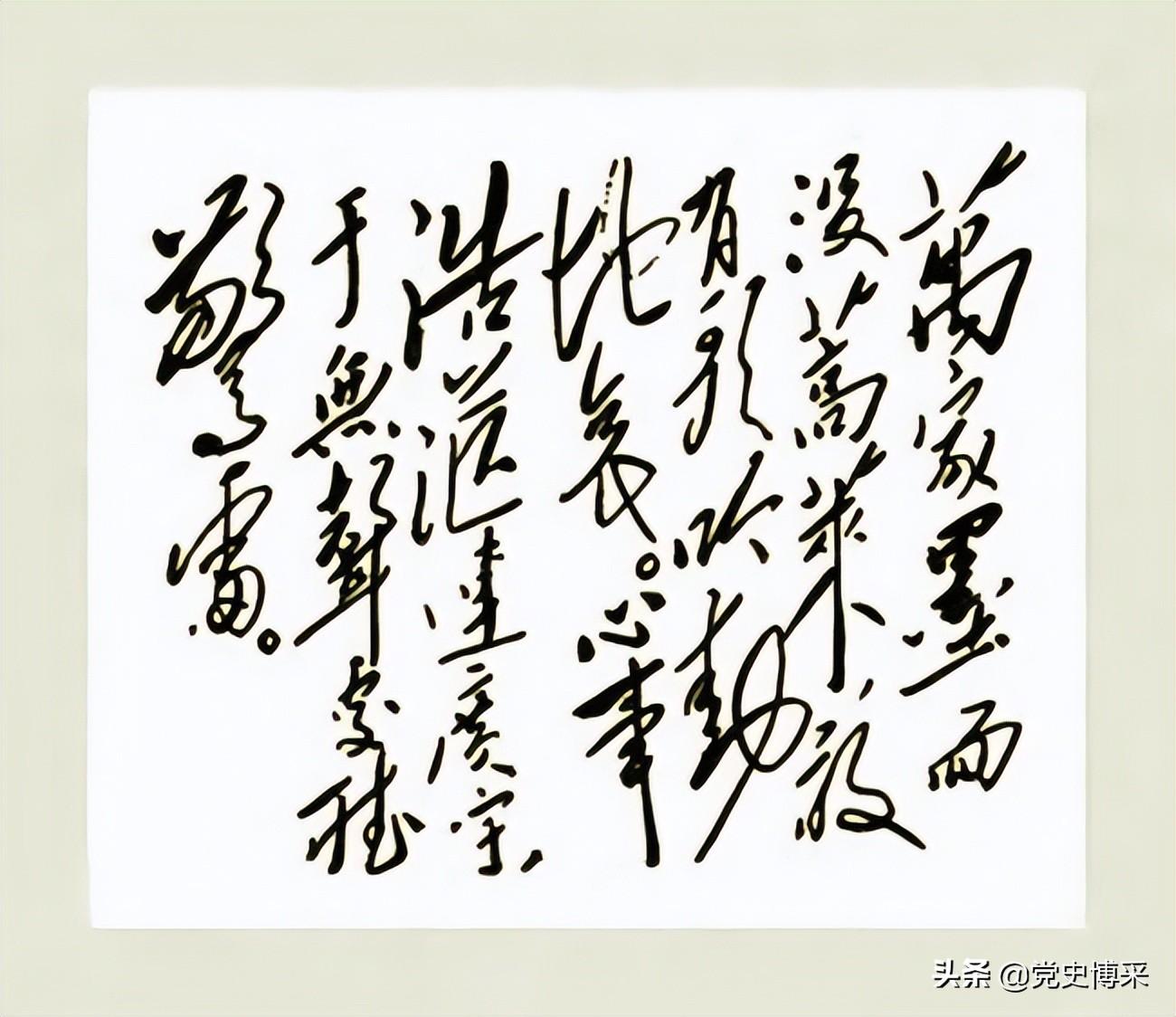

1961年10月7日,《人民日報》報道了毛澤東親筆題了魯迅的一首詩,把它贈給了正在中國從事友好訪問的日本朋友:黑田壽男。這首詩是:“萬家墨面沒蒿萊,敢有歌吟動地哀。心事浩茫連廣宇,於無聲處聽驚雷。”

◆毛澤東手書魯迅詩句。

魯迅這首詩作於1934年5月30日,此時正當內憂外患,國難重重。這首詩真實、深刻地表現了魯迅的思想和情感。那時候,他是個左翼文化巨人。這4句短詩,有著極為豐富的內涵,表現力量十分強大。讀了之後,讓人感到真實親切,悲憤卻富於正面意義。毛澤東把魯迅的這首詩親筆題贈給日本訪華的朋友們,用意是很深的。把這首詩的內容和毛澤東對許多日本朋友的談話連在一起看,它的歷史意義和現實意義就更加明顯了。

有趣的是,魯迅曾把這首詩送給了日本社會評論家新居格。他自己當然不會預料到27年後,毛澤東會把它親筆書寫了送給以黑田壽男為首的日本朋友。

毛澤東所書寫的魯迅的詩並未變動一個字,但是曾經反映過當年中國人民的處境和態度的這首詩,卻成了今天日本人民的處境和態度的反映了。

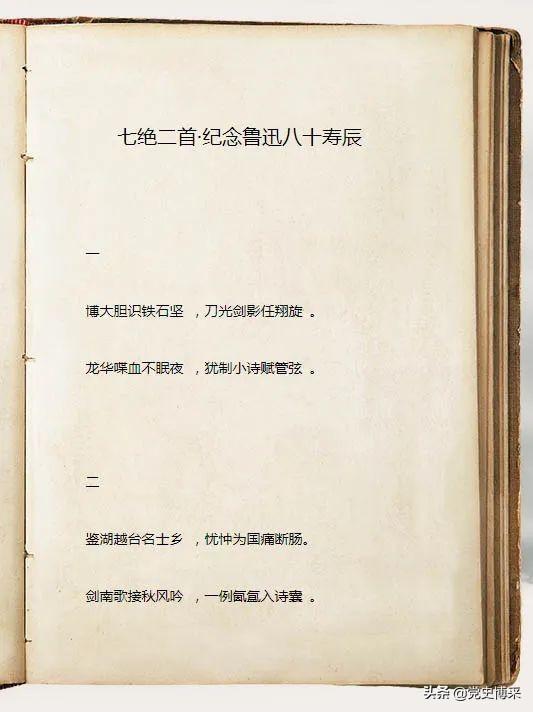

1961年,毛澤東在紀念魯迅80壽辰時為魯迅寫了《七絕二首》:

其一:

博大膽識鐵石堅,刀光劍影任翔旋。龍華喋血不眠夜,猶制小詩賦管弦。

其二:

鑑湖越台名士鄉,憂忡為國痛斷腸。劍南歌接秋風吟,一例氤氳入詩囊。

毛澤東對魯迅的經典性評價早已為人所知,但毛澤東以魯迅為題材的詩作此前尚未見。 《七絕二首》之一的起句盛贊魯迅的廣闊襟懷,遠見卓識,以及堅如磐石的原則立場。大氣包舉,總領全篇。次句承轉,「刀光劍影」一詞形像地再現了第一次國內革命戰爭失敗之後白色恐怖的嚴酷。 「任翔旋」生動描寫了魯迅在文化「圍剿」下英勇無畏、機動靈活的戰鬥英姿。魯迅後期嫻熟地掌握了辯證法,不僅高瞻遠矚,愛憎分明,而且巧妙地運用了“鑽網戰術”“壕塹戰術”,使一時其勢洶洶的文擔、文探、文化劊子手們終於一敗塗地。魯迅在反文化「圍剿」戰役中建樹的不朽功勳,魯迅後期雜文所取得的輝煌思想藝術成就,都是辯證法的勝利。

末句統攝全詩。一個「猶」字,突顯了魯迅在黑暗暴力的進襲面前不避風險,挺然屹立,頑強抗爭的戰鬥精神。 「小詩”,指魯迅的《七律·慣於長夜過春時》(亦稱《無題》或《悼柔石詩》)。這首詩慷慨悲愴,氣壯情真,表達了魯迅「怒向刀叢覓食小詩」的堅強鬥志。毛澤東愛讀魯迅詩,尤欣賞魯迅那些激情澎湃、筆挾風雷的詩句,並常予援引,用以教育黨內外同志。毛澤東顯然對魯迅的這首千古絕唱留下了特別深刻的印象,並把這首詩視為體現魯迅革命精神的代表作之一。

毛澤東晚年與魯迅著作伴終身

毛澤東一生嗜書如命,愛不釋手,苦讀苦吟,積習久矣!即使在清貧中、戰亂中、白色恐怖中、鏖戰正酣中,他也與書為伴,其樂陶陶。

在1938年召開六屆六中全會期間,毛澤東竟對滿身徵塵的賀龍和徐海東說:「誰不讀《三國演義》《水滸傳》《紅樓夢》,誰就不算中國人。」直至建國以後,毛澤東在繁忙的公務之餘,也總是盡量擠時間多讀書,涓滴之時都要充分利用起來。一部《魯迅全集》從延安的土窯洞一直帶到北京的中南海,放在床枕邊,不斷地翻閱,不斷地思量,不斷地從中悟出許多真知灼見來。

讀魯迅著作,是毛澤東晚年讀書生活中的重要內容之一。毛澤東曾說:「我和魯迅的心是相通的。」在半個多世紀的革命歲月裡,毛澤東與魯迅並沒有見過面,也沒有直接的書信往來,那麼,是什麼把這兩位中華民族的一代偉人的兩顆聖潔的革命的心緊緊地連結在一起的呢?可以說就是魯迅的著作。在中外諸多的現代作家中,毛澤東非常愛讀魯迅的著作。

70年代初,毛澤東已經年近80高齡,健康狀況也越來越差。就在這樣的情況下,他還天天躺在床上堅持讀平裝單行本的魯迅著作和其他各種書籍。 1972年9月,文物出版社出版了北京魯迅博物館編的《魯迅手稿選集三編》(線裝本)。這本書共收有魯迅手稿29篇,編者說這29篇都是從尚未刊印的魯迅手稿中選出來的。工作人員收到出版社送來的樣書後,立即將這本書送給毛澤東。毛澤東見到這本書後,不分晝夜,有空就翻閱。手稿選集裡有的字寫得太小,他就用放大鏡一頁一頁一行一行往下看。有時,他一邊看,一邊還不時地用鉛筆在手稿選集上圈畫。毛澤東為什麼愛看魯迅的這本手稿選集呢?毛澤東生前很愛欣賞名家字畫和那些書寫詩詞、警語、格言、楹聯等等的名人墨跡。他說,工作之餘,看看名人字畫、墨跡,這也是一種休息。魯迅的這本手稿,都是在「語絲」稿紙上,用毛筆豎立的行書體,字跡清楚,運筆流暢自如,所以毛澤東常常翻看。有時,他把魯迅的這本手稿選集當成魯迅的著作來讀,有時,他也把它當作魯迅的墨跡來欣賞。

毛澤東自1971年生病以後,大都躺在床上借助放大鏡看單行本的魯迅著作。後來視力愈來愈差,在這種情況下,經當時中共中央辦公廳同意,國家出版局於1972年2月初,責成人民文學出版社特將50年代出版的帶有註釋的十卷本《魯迅全集》排印成少量的大字線裝本。由於字要印得大,原來一卷的平裝本印成大字線裝本後,就要印成9—10個分冊。為了能讓毛澤東早點看到新印的大字線裝本《魯迅全集》,採取印好一卷送一卷的辦法,毛澤東則收到一卷就先看一卷。他看這樣的線裝本圖書是看得很快的,常常是這一卷看完了,下一卷還沒送到。有一次,新到的一卷看完後,他還想往下看,可是書還沒到,便風趣地說:我又「斷炊」了。待毛澤東收到全書時,他也差不多都讀完了。

毛澤東閱讀過的這條線裝大字本《魯迅全集》,現在還保存在中南海毛澤東故居里。打開函套,可以看到許多冊的封面上都畫有紅圈圈,有的畫一個,有的畫兩個,還有的畫三個。這紅圈是什麼意思呢?這是晚年毛澤東讀書的習慣,他每讀過一遍就在書上畫一個圈作為標記,讀過幾遍就畫幾個圈。畫三個圈就表示他已經讀過三次。有的還在旁邊寫自己的話。可以看出,這是毛澤東晚年對魯迅著作的真誠感情的體現,也是他晚年讀書的堅強毅力和頑強的治學精神的真實寫照。