春秋有霸主,這是後世史家沒有異議的;但是春秋霸主有哪些,版本就很多了;版本多是因為各有各的標準,但是核心的標準應該有這幾條——是否得到週天子的冊命、是否得到諸侯聯盟成員的共同承認、是否得到意見領袖的讚賞、是否符合獲得霸主提名的身份認同等等。

在後世形成春秋霸主榜單的七個排行榜上,楚莊王位列其中五個榜單;在被普遍採用的最有代表性的兩個榜單中,楚莊王也是榜上有名的。

在楚莊王之前,得到週天子冊命的諸侯伯有:齊桓公、晉文公、楚成王、秦穆公等四位諸侯國君主。這諸侯伯的冊命,就是春秋霸主榜的源起。

伯,說的通俗一點,就是老大的意思。古代人丁興旺的大戶人家,給兄弟取名時慣用的排序就是“伯、仲、叔、季”,伯是大哥、仲是二哥、叔是老三、季是老四或者老么。

楚國鬥氏家族的二代有五個兄弟,老大就叫伯比;比如齊國國相管仲,在家裡就是排行老二;再比如管仲的拍檔鮑叔牙,家裡排行老三;魯國上卿公子季友,家裡就是排行老四的。

所以冊命的諸侯伯,就是區域諸侯裡的老大的意思,有諸侯伯也冊命作諸侯長。週天子不能隨時冊命諸侯伯,否則就失去了權威。第二個標準就跟上來了,得到諸侯聯盟成員的一致認同,就是民意層面的霸主了。所以為什麼諸侯之間要召開各種高峰會、要組織各種聯盟,道理就在其中了。

在楚莊王之前,成功組織過諸侯聯盟、峰會的諸侯國君有齊桓公、晉文公、楚成王、楚穆王、晉襄公、晉景公,所以後世七個榜單中有一個版本將晉襄公、晉景公列為霸主;而楚成王和楚穆王沒有上過任何榜單,那就涉及第三條標準了。

春秋時期,士子階層之間仍存在一個意見領袖群體,類似當今的網絡大V,他們話語的權威性次於天子和諸侯國君、次於卿大夫、次於各大家族的族領,例如當時的齊國五賢、鄭國三良,楚成王受到了鄭國三良中的叔詹的非議,所以楚成王上不了榜了;而楚穆王是逼死楚成王的直接害人,算是篡位者,所以不可以上霸主的榜單的,這是中原所有士子階層達成的共識。

楚莊王接的是父親楚穆王的班,楚穆王去世前,楚國的中原盟友有蔡國、陳國、鄭國、宋國,以及江淮流域週邊的一眾小諸侯國,彼時,晉國的晉靈公才是幼年,主少國疑的,正是楚國有更大發揮空間的時候,楚穆王去世了,楚莊王接班的時候不到十五歲,然後楚國相繼出現了多米諾骨牌塌方性的重大政局風波。

內政方面,楚國班氏家族的子儀鬥克聯合楚公族的公子燮發動叛亂;

外患方面,楚國面臨了陸渾戎、庸人部族、麇人和百濮族群的三大外部勢力的侵掠;

邦交方面,陳國陳靈公、鄭國鄭穆公、宋國宋昭公紛紛背棄楚國,受盟晉國,楚國主導的的局部中原聯盟瓦解了歸零了......

這就是楚莊王一個少年君主面臨的重大難題和重大挑戰。

當時楚國國內的利益集團勢力龐大,有班氏家族、鬥氏家族、屈氏家族、楚國公族、王室縣尹等世家大族,楚莊王依托楚穆王留下的成氏家族、潘氏家族的輔臣班底,自己還籠絡了蒍氏家族、伍氏家族、王室縣尹的廬氏家族組成內政核心圈子,兵來將擋水來土掩的,逐步化解了各種危機。

子儀鬥克叛亂當年,楚莊王依托王室縣尹廬邑大夫廬戢梨及叔麋,誘殺了叛亂的鬥克和公子燮,將叛亂覆滅於萌芽的狀態;

然後楚莊王蟄伏三年,在蒍氏家族蒍賈的謀劃之下,化解了三路外敵侵掠楚國的重大危機;

楚莊王再隱忍五年,在晉國出現權力交接的動盪時期無暇他顧時,迅速出擊,征伐晉國的附庸陸渾戎,一舉收復陸渾戎,報了當年陸渾戎入境侵掠楚國的大仇;

隱藏得很深的內賊鬥氏鬥越椒,聯合了若敖氏的一眾成員發動了聲勢浩大的叛亂,被楚莊王一招欲擒故縱的謀略,將叛亂分子全部剿滅。

楚莊王啟用勢力已經微弱的蒍氏家族的孫叔敖為楚國令尹,楚莊王這才整肅好了楚國內部的各大勢力,整合好了楚國內政,楚國的戰略又回到了北進中原的軌道上來了,這一年,楚莊王才不到23歲,但是在位已經有七年了,電光火石、電閃雷鳴的,整個兒驚心動魄啊。

西元前606年夏,楚莊王收復陸渾戎之後,回師途中,順便侵伐了鄭國。這一年鄭穆公病重,楚莊王便不再糾纏,迅捷撤兵了。

楚莊王對鄭穆公這麼客氣,因為鄭穆公是楚莊王的丈人爹啊。鄭穆公是晉國的鐵粉,但是晉國君臣上下的貪婪和對聯盟成員的索取無度,讓鄭穆公寒心了。

公元前608年夏,鄭穆公背棄晉國,主動受盟楚國,大約就在這個時間段,楚莊王娶了鄭穆公的女兒、鄭國公主鄭姬。也正是從這一年開始,楚莊王每年都對外用兵。

西元前606年冬,鄭穆公去世,鄭穆公的嫡子姬夷繼位,是為鄭靈公。

鄭國國內,有許多派系的,親晉的、親楚的、本土的。楚莊王為了試探鄭靈公的邦交傾向,便向鄭靈公送去了楚國的特產黿,鄭靈公很快就被親楚派的卿大夫公子宋和公子家給刺殺了。西元前605年夏,鄭穆公的庶長子公子堅被鄭穆公的一眾公子們擁立即位,是為鄭襄公,鄭襄公將自家的十一個兄弟全部招攬進入鄭國朝堂為大夫,都是鄭穆公的後裔,他們被稱為穆氏,或穆族,從而在朝堂數量上佔了絕對的優勢,基本上算是親晉派。親楚派的穆公兄弟公子宋、子家公子歸生就成了少數派了,楚莊王想要讓鄭國屈服的難度和阻力更大了。

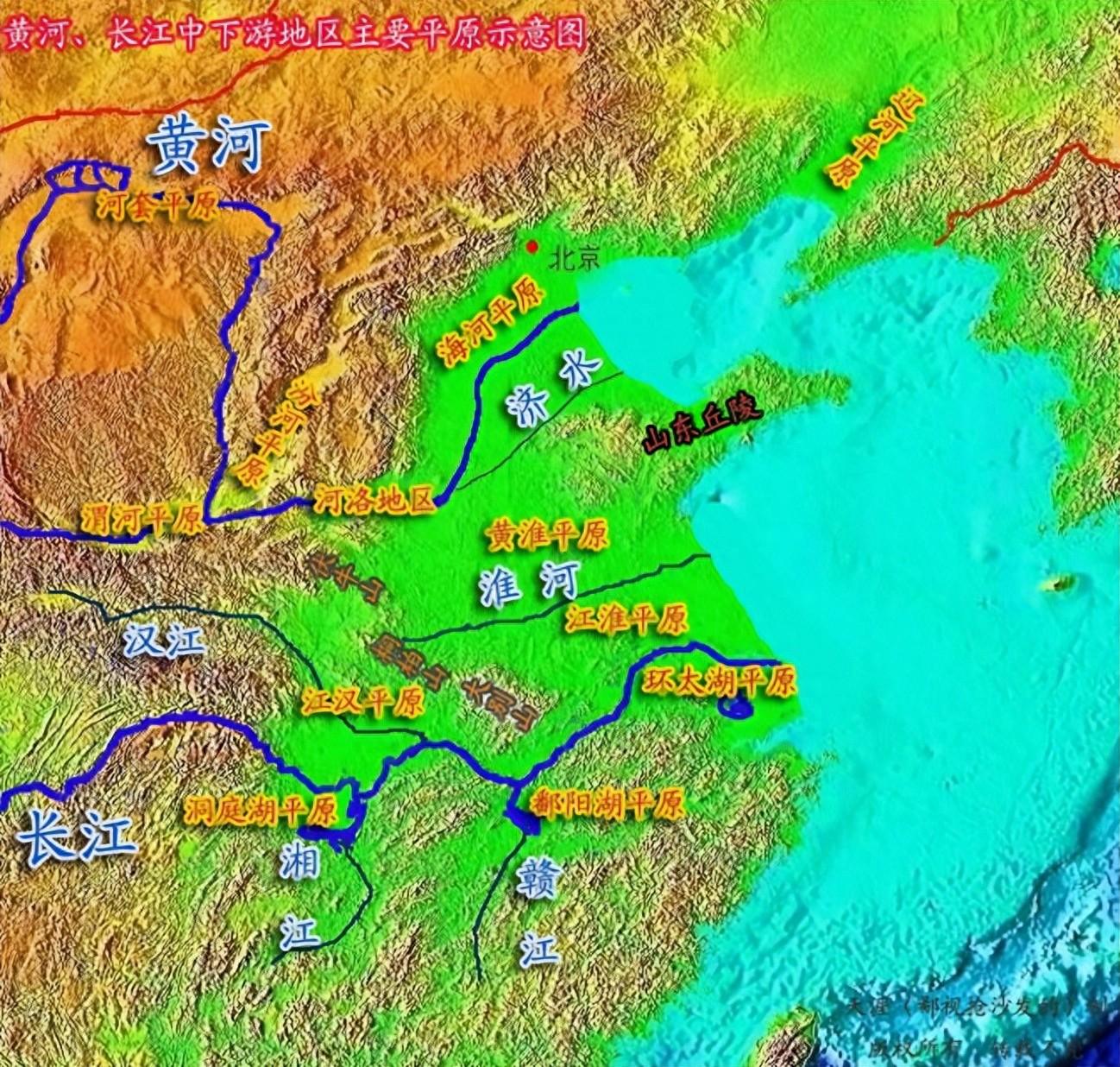

中原,從地理方位上大約分佈於黃河以南、淮河以北,嵩山以東、泰山以西的地域範圍內,其中處於黃河流域的主要諸侯國有鄭國、衛國、宋國、曹國、魯國、齊國,處於淮河流域的有蔡國、陳國、沈國、江國、黃國、弦國及息國等大大小小的諸侯國,分佈淮河流域上的諸侯國基本上一邊倒地屈從於楚國了,楚國想要更大的話語空間,跟晉國主導的黃河流域的中原諸侯聯盟搶話事權。其中處於楚國西線戰線上的有鄭國、中線戰線上的有陳國、東線戰線上的有宋國,在整體攻防戰略上,楚國屬於進攻的一方,晉國屬於防衛的一方。

其實,楚莊王的爹楚穆王,所以能取得楚、蔡、陳、鄭、宋的聯盟主導,關鍵因素是在晉國對手這個身上,當時有作為的晉襄公才在位六年,然後晉國進入權力交接的動盪週期,晉靈公加上上卿趙盾的組合,趙盾的主要精力都傾向於西邊秦國的身上,對楚國一直採取相對弱勢的防守的態勢上,所以楚穆王的對手主要就是晉靈公加上上卿趙盾的組合。

楚莊王當家的時候,晉國的國君先後在位的有晉靈公、晉成公、晉景公,晉國的上卿也經歷了趙盾、郤缺、荀林父三位。晉國的上卿,才是楚莊王真正的對手。趙盾對楚國保守,郤缺對楚國激進,荀林父彈壓不住其他卿士。

楚莊王跟晉國之間的晉楚爭霸戰爭打了四場,北林之戰、柳棼之戰、穎北之戰、邲邑之戰,北林之戰楚方勝,柳棼之戰、穎弱之戰楚軍敗,邲邑之戰楚方勝。北林之戰晉軍的中軍將是趙盾,因為趙盾擔心會被西邊的秦軍襲擊所以選擇了主動撤軍,讓楚軍名義上得勝;邲邑之戰,晉軍的中軍將是荀林父,因為無法統一指揮晉國三軍,使得晉國三軍處於各自為陣的散亂狀態,所以兵敗如山倒,楚莊王獲得大勝。

回頭來梳理楚莊王北進中原的策略,就是先打西線的鄭國和中線的陳國,極限拉扯,從公元前604年折騰到了公元前597年,前後七年時間,打出了楚莊王、陳成公、鄭襄公在陳國境內城邑辰陵達成楚、陳、鄭三方辰陵之盟的戰果。辰陵,河南周口西華縣一帶。

然後,楚莊王隨即展開東線對宋國的戰爭,用時三年,打服了宋文公,宋文公也跟楚國簽定同盟條約了,這時是公元前594年夏天,晉國的上卿還是無法將晉國三軍擰成一股繩的中軍將荀林父。

楚莊王能夠上榜春秋霸主榜,遵循了中原主導的價值觀,其一,收服了陸渾戎後,順道進入京畿王城洛邑,沒有為難日漸式微的天下共主周王室,為自己掙得了口碑;邲邑之戰,晉軍大敗,楚莊王沒有黃河岸邊做京觀,而提出“止戈為武”的理念,更是獲得了天下士子的好感,口碑爆棚;其三,討伐陳國弒君的夏徵舒,雖然一念之間想要滅了陳國,將陳國收作楚王室的一個縣,但是聽得進諫臣的諫言,讓陳國復國,與中原存亡續斷的價值觀能對接,都為楚莊王收穫了中原意見領袖的無非議我異議的風評。楚莊王上榜了春秋霸主榜單,其實也是中原價值觀對南方楚國的接納和歡迎。