宋應星(1587年—約1666年),字長庚,漢族,江西南昌府奉新縣(今江西省奉新縣),明朝著名科學家。

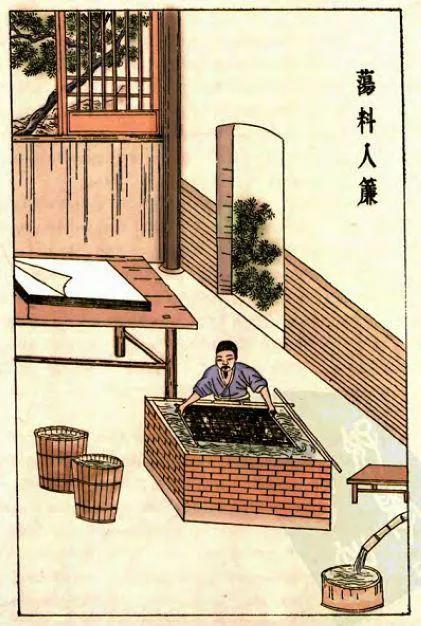

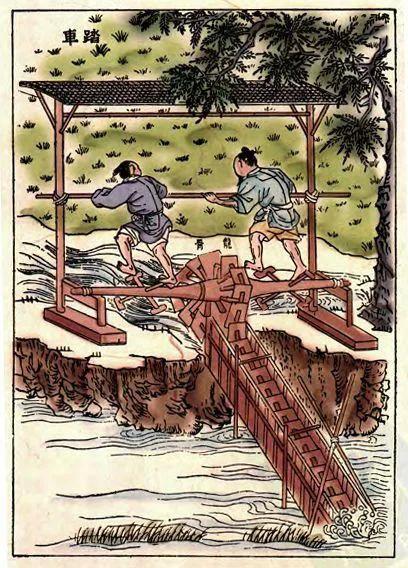

《天工開物》初刊於1637年(明崇禎十年丁醜),是世界上第一部關於農業和手工業生產的綜合性著作,是中國古代一部綜合性的科學技術著作,有人也稱它是一本百科全書式的著作。外國學者稱它為「中國17世紀的工藝百科全書」。

全書共三卷十八篇,全書收錄了農業、手工業,諸如機械、磚瓦、陶瓷、硫磺、燭、紙、兵器、火藥、紡織、染色、製鹽、採煤、榨油等生產技術。 書名取自《尚書·皋陶謨》“天工人其代之”及《易·係辭》“開物成務”,作者說是“蓋人巧造成異物也”(《五金》)。全書依「貴五穀而賤金玉之義」(《序》)分為《乃粒》(穀類)、《乃服》(紡織)、《彰施》(染色)、《粹精》(穀類加工) 、《作鹹》(製鹽)、《甘嗜》(食糖)、《藥膏》(食油)、《陶埏》(陶瓷)、《冶鑄》、《舟車》、《錘煅》、《燔石》(煤石燒製)、《殺青》(造紙)、《五金》、《佳兵》 (兵器)、《丹青》(礦物顏料)、《曲蘗》(酒麯)和《珠玉》。

作者在書中強調人類要和自然協調、人力要與自然力相配合。是中國科技史料中保留最豐富的一部,它更著眼於手工業,反映了中國明代末年出現資本主義萌芽時期的生產力狀況。 《天工開物》一書在崇禎十年初版發行後,很快就引起了學術界和刻書界的注意。 明末方以智《物理小識》較早引用了《天工開物》的有關論述,很快福建由書商楊素卿刊行第二版。

對於明朝社會風氣,中國學者李申指出:「《本草綱目》,《徐霞客遊記》,《天工開物》,《農政全書》,《算法統宗》、《瘟疫論》這些科學著作背後,不僅有高水準發展的農業,還有高水準發展的手工業和商業。

所以此書一出,就‘竟相翻刻’,鬧得一時‘紙價騰貴’。 《天工開物》問世以後,第二年就刻印出版。幾年後,書商楊素卿認為有利可圖,決定翻刻。雕版已成,明朝滅亡。到了清初,經過改版,才得付印。但楊本以後,便無人翻刻了。 因為情況變了。 明末出現一批實用的技術科學著作,是適應當時高度發展的生產力,特別是手工業、商業的需要。清兵入關,揚州、江陰、嘉定等江南城市被屠,許多手工業基地成為一片廢墟,受禍不太嚴重的山西潞安,明末有織機三千餘張,到順治十七年(1660年)僅剩二三百張,減少90%多,江南的受禍可推想而知。在這樣殘破的經濟基礎之上,還有誰去關心技術問題。

《天工開物》因書中出現「北虜」「夷狄」一詞,清朝禁毀,遂在中國失傳。但譯本很快傳遍亞歐大陸,其中的推拉式風箱技術對西歐冶鐵工業影響很大 。清朝官修的康熙、雍正年間出版的《古今圖書整合》在食貨、考工等典中有一些地方取自《天工開物》,在引用時對《天工開物》中的「北虜”等反清字樣改為「北邊」。乾隆年間《授時通考》僅引用了《天工開物》中《乃粒》、《粹精》等。

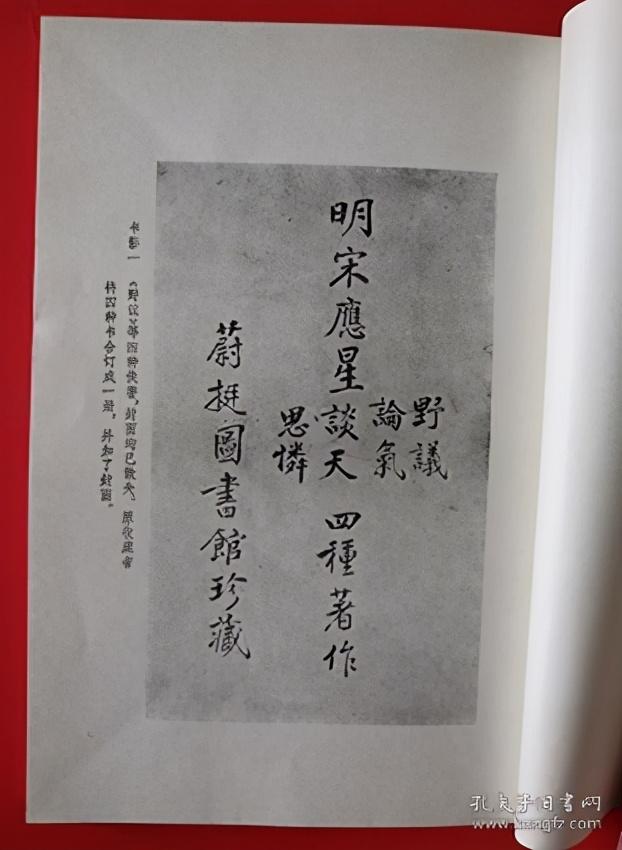

真正完全在清朝統治下的《天工開物》版本,一個都沒有。 也就是說整個清朝接近三百年,根本沒有這類書籍生存的土壤。直到民國初年,宋應星的著作,首先是他的科學著作《天工開物》,才被中國學者所關注,但他們是透過東鄰日本國才看到原著。

明亡以後,宋應星以明朝人自居,隆武二年(1646年),他的哥哥宋應昇服毒殉國,而宋應星則是過著隱居生活,拒不出仕,晚年「抒生平學力,掞摛文藻」。從頭到尾是明朝髮型。

關於髮型,滿清入關之初,為收買人心,多爾袞於順治元年五月二十日代順治頒諭旨:「予前因歸順之民無所分別,故令其剃髮以別順逆。

話雖然說的好聽,但李自成一旦被滅以後就兇相畢露;「各處文武軍民盡令剃髮,儻有不從,以軍法從事」。十五日又諭禮部,強調說:“盡令剃發,遵依者為我國之民;遲疑者,同逆命之寇,必置重罪。”

時人陳確在其文集《陳確集》卷三十中記:“令發後,吏詔不剃發者至軍門,朝至朝斬,夕至夕斬。”

福州遺民在《思文大紀》中悲憤無限地寫:「時剃頭令下,閩左無一免者。金錢鼠尾,幾成遍地腥羶。」。江陰十萬民眾在陳明遇、閻應元等義士的帶領下,勃勃不屈,為反剃發易服令,付出了生命的代價,滿城男女老少,被斬盡殆絕。義大利人衛匡國的《韃靼戰紀》,也沉痛地記錄了中國南方軍民為保衛頭髮而戰的狀況,當真是屍骨成山,血流成河。

但中國太大了,有些地方別說剃發了,收稅你都找不到地方。政令是針對大城市的,小一點的縣城你想完全執行都很困難,更別說一些偏遠一點的農村了。

有這麼一個地方,就在滿清王朝的眼皮子底下,不只正月不剃頭,平常也不剃頭,更別提穿什麼清朝服飾了,這個地方叫野三坡。這個地方就像陶淵明筆下的桃花源一樣,獨立在清朝的統治之外,安安靜靜的過著明朝的生活。後來,八路軍抗日經過這裡,驚奇的發現當地人還留著明朝的髮型。

當地居民告訴八路軍:當年燕王朱棣掃北的時候,也沒能進到我們這裡面來。平時他們都是共同推舉三名德高望重的老人進行管理,如果有一人過世,則再推舉一名替補。

《聶榮臻回憶錄》第十二章《晉察冀抗日根據地的鞏固》一文裡就提到過這個地方:有些很偏僻的深山地區,山溝裡只有幾戶人家,那裡的群眾同外界接觸很少,高達千仞的山巒,使他們和外界隔絕起來,形成了一個獨立的世界。象房山、宛平和淶水、淶源交會的“野三坡”,那一溜幾十個村子,一直過著與世隔絕、自給自足的生活。他們長時間打著反清復明的旗號,到民國十八年(一九二九年)才知道清朝已經滅亡了。

宋應星滿門忠烈,哥哥更是服毒殉國,自己終生不仕,致死都以明朝子民自居,這樣的人是不會剃髮的。他的晚年隱居起來了,因為宋應星是卒於哪一年都沒有一個明確的說法和記載,只知道他大約去世於1666年,也就是康熙年間。因為晚年,已經幾乎沒什麼人見過他了。