王維被稱為"詩佛",原因有二:一離不開他個人性格經歷的影響;二是因為他詩歌外像具有"佛性"特點。

王維生平:尚佛世家對其性格的影響

王維(701-761),字摩詘。王維的名字其實就與佛、與禪有關。名維,字摩詘,合起來便是"維摩詘"。維摩詰是梵文Vimaiakirti的音譯, 又譯為維摩羅贅、毘摩羅詰, 略稱維摩或維摩詘。意譯為淨名, 無垢稱詡, 意思是以潔淨、沒有染污而稱的人。此外,維摩詘是一位佛教居士,是佛世時代以在家身分奉持梵行的菩薩道行者。王維終生未出家,只是晚年隱居,維摩詰居士同樣是在家修行,一定程度上來說,維摩詰對他而言亦是一種精神層面的佛學支撐。

要了解王維的佛學淵源,不得不提及他的母親崔氏。 《天寶風流》中有記載,王維的母親出自世家大族,崇尚佛學,是一位虔誠的佛教徒。王維在其散文《請施莊為寺表》中亦提到:"臣亡母故博陵縣君崔氏,師事大照禪師三十餘歲,揭衣蔬食,持戒安禪,樂住在山林,志求寂靜。

王維早期的仕途生涯頗算順利。據袁行霈先生《中國文學史》記載:"從15歲起,他遊學長安數年,並於開元九年(721)擢進士第,釋褐太樂丞。"但後來他因手下伶人在排練獅子舞的時候,誤用皇家專用的黃色,被貶濟州司倉參軍,這是他仕途生涯中的首次挫折,後來他便開始了半官半隱的生活。 先後隱居淇上、嵩山和終南山,但此時他出仕之心仍頗濃,期間還向張九齡獻詩求引,官拜右拾遺,後還擔任節度使幕,監察禦史等官。直到天寶十四年(755),安史之亂禍起,次年長安淪陷,王維被迫接受"給事中"的偽職,平叛後,王維因罪入獄,但旋即得到赦免,並在晚年逐步升遷,官至尚書右丞。

不難看出,王維早年秉持著世家子弟求官求仕的心態,對建功立業充滿熱情和嚮往,這是盛唐時期大時代環境下的影響。 但在中晚年,王維經歷了官場起伏不定的生涯,還目睹國家淪陷復興的過程,早已無意於仕途,退朝轉而隱居,常焚香獨坐,以禪誦為事,在圈川終老。 這是在個人經歷得失後所選擇的一種生命形態,這種行徑似是對他母親"樂住山林,志求寂靜"的繼承。

王維詩:聲色相融、動靜結合的禪意顯像

王維的詩歌創作分兩個時期。前期作品如《觀獵》、《使至塞上》、《送元二使安西》等均體現一種昂揚奮發的精神狀態。而真正奠定他"詩佛"地位的,則是他後期的山水田園作品。

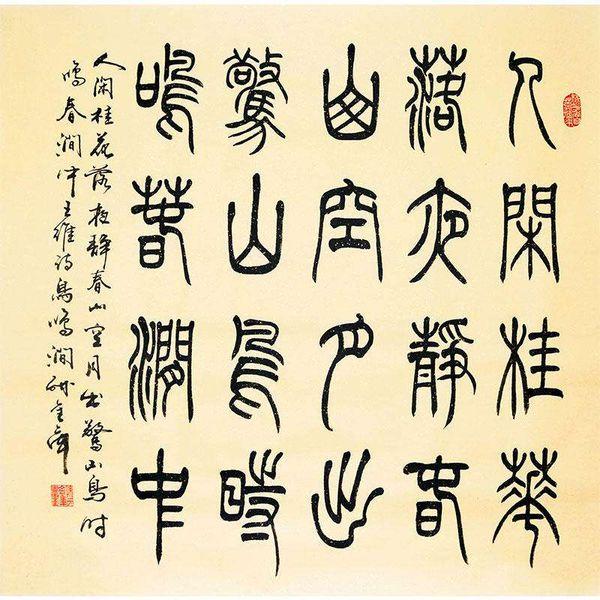

王維的山水詩具有"空靈"美。如《山居秋暝》:"空山新雨後,天氣晚來秋。明月松間照,清泉石上流。竹喧歸驕女,蓮動下漁舟。隨意春芳歇,王孫自可留。 "

又如《終南別業》:"中歲頗好道,晚家南山陲。興來每獨往,勝事空自知。行到水窮處,坐看雲起時。偶然值林搜,談笑無還期。

再如《竹裡館》:"獨坐幽篁裡,彈琴復長嘯。深林人不知,明月來相照。"

以上詩歌都或隱或顯地體現出"禪"的影子。他在這種靜謐、幽深的環境中並不感到寂寞,相反,在一片寂靜中他方能觀察到隱含自然生機的空靈之美,這種美來自於聲音與顏色的組合。例如"明月照""清泉流""蓮""舟",聲色並茂而不互摻雜,說明王維對自然變化的感受是敏銳而直接的。再例如"行到水窮處,坐看雲起時"一句,歷來為人所稱道,這裡蘊含的是一種自在放下的心態,與佛道思想均有相通之處。

再看他的另外兩首詩

如《鹿柴》:"空山不見人,但聞人語響,返景入深林,複照青苔上。"

如《辛夷塢》:「木末芙蓉花,山中發紅萼。澗戶寂無人,紛紛開且落。」

這兩首詩最大的特點就是"靜",但靜中有動,動靜結合。王維以自己敏銳的感受將瞬間的光影變化,花開落地之聲記錄起來,他不像李白似的浪漫,也沒有杜甫憂國憂民的情懷,他是將自己融入廣闊的天地間,天地瞬間變得狹小,將他籠罩,其中看不出王維有半點"樂"的跡象,也沒有參禪悟道的氣息。他只是純粹地描寫自然,他以自然之聲回應他自己的心靈之聲,他說"澗戶寂無人,紛紛開且落",實際上,他自己隱居的生活也像這芙蓉花一樣,但他並不以此為悲,亦不以此為傲,只是將所感所發自然而然地闡述出來,體現他的一種"不喜不憂"的心態,但卻讓人感受到一種超塵脫俗的寧靜心境與情懷,所謂的"詩佛",並不是他刻意在世人面前以"禪""佛"來標榜自己,而是指他的詩作所給人帶來的寧靜、虛空的感受,讓人有超脫的感覺。

王維的"詩佛"之稱,一方面來自於他的個人性格、詩作特色及他的佛學信仰,另一方面,也有賴於後人在品讀他的詩作時對他思想的接受、繼承與評價。但不管如何,這個稱呼,除王維能擔任外,在中國文學史上確再找不出第二人可匹得。 (旗下04號作者:Z)