5月12日,習近平總書記到醫聖祠,了解「醫聖」張仲景生平及其對中醫藥發展的貢獻。

讓我們隨著考察的足跡,穿越千禧年時空,感悟中醫藥的時代價值,體會此行背後的深意。

這位醫聖,他是誰?

張仲景,名機,字仲景,東漢南陽人,東漢末年著名醫學家。

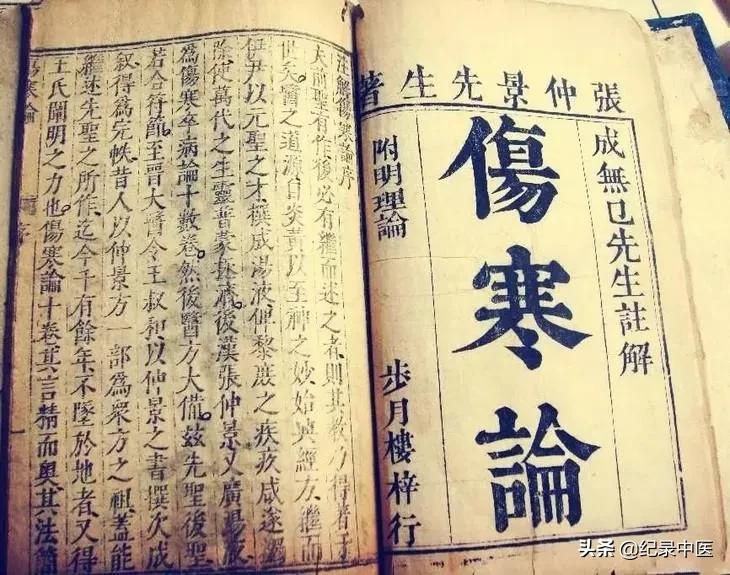

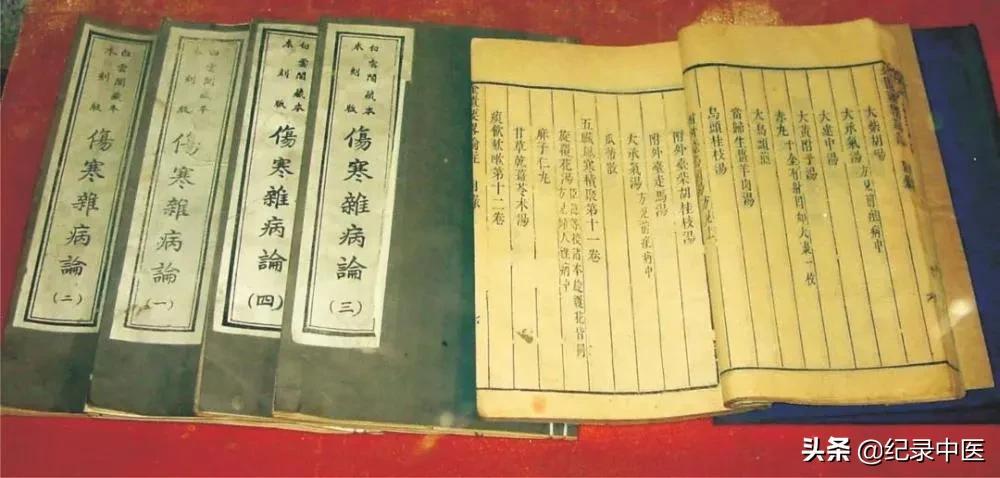

漢靈帝時曾舉孝廉,官至長沙太守。他一生勤求古訓,博採眾方,集前人之大成,攬四代之精華,寫出了不朽的醫學名著《傷寒雜病論》。

這部醫術熔理、法、方、藥於一爐,開辨證論治之先河,形成了獨特的中醫學思想體系,對於推動後世醫學的發展起了巨大的作用。

我們團隊的一位同事曾經這樣說──身為中醫藥人,我非常恨他,他是橫在我走向中醫學巔峰之路最大的絆腳石,他就是一座我終其一生也無法翻越的大山,我不願意承認,不管我怎麼努力也無法超越他。

首先,祂擁有我做夢都無法企及的日月星辰都為之黯淡的光環-醫 聖。

他到底是怎樣一步步逆襲成功走上醫聖之路的呢?

酷愛醫學,拜師學醫

張仲景出生在沒落的官僚家庭,由於家庭的特殊條件,他從小有機會接觸到許多典籍。他從史書上看到扁鵲望診齊桓侯的故事,對扁鵲高超的醫術非常欽佩,從此他對醫學產生了濃厚的興趣,並拜同郡名醫張伯祖為師,學習醫術。他聽說襄陽城裡同濟堂有個綽號「王神仙」的名醫,對治療扼背瘡很有經驗。就立刻帶著行李,長途跋涉幾百里,去拜「王神仙」為師。他也仔細研讀過《素問》《靈樞》《難經》《陰陽大論》《胎臚藥錄》等古醫書。

「坐堂醫生」的由來

原本無心仕途,一心只想行醫的張仲景,因為家族的期望參加庭考,並於建安年間被朝廷派到長沙做太守。依照當時的製度,做官的不能隨便進入民宅,接近百姓,可是不接觸百姓,就不能為他們治療,自己的醫術也就不能長進。於是在做長沙太守期間,張仲景想了一個辦法,每月初一和十五兩天,大開衙門,不問政事,讓有病的百姓進來,他就坐在大堂上,挨個地仔細為群眾診治。 後來人們就把坐在藥舖裡給人看病的醫生,通稱為“坐堂醫生”,用來紀念張仲景。

痛喪家人,書寫《傷寒》鉅作

東漢末年,戰爭頻繁,瘟疫橫行。西元170到185年前後,中原地區爆發了四、五次大瘟疫,奪走了成千上萬人的生命。

張仲景家族是個大家族,本來有200多口人,其中三分之二的人在瘟疫中去世,現在只剩下不到70人。這也讓張仲景痛下決心,決定研究瘟疫的診治方法,制服這個瘟神。為此他仔細研讀《素問》《靈樞》《難經》《陰陽大論》《胎臚藥錄》等古代醫書,而且廣泛蒐集古今治病的方藥。

西元205年,在收集了二十年的資料後,張仲景決定開始寫自己的醫書。在古代醫書中,《素問》對他影響最大,《素問》說:「夫熱病,皆傷寒之類也。」所以張仲景將自己的書命名為《傷寒雜病論》。

此時,戰火正在中原地蔓延。為了寫作自己的醫書,張仲景辭去了朝廷的官職,隱居到了嶺南地區。 經過五年的認真寫作,西元210年,張仲景寫成《傷寒雜病論》。這本醫書共分十六卷,系統性地分析了傷寒的原因、症狀、發展階段和處理方法,把中醫的臨床提升到一個新的階段。後世的人們更加將其中的三百多個藥方稱為“經方”,這些“經方”也從此成為醫家用藥的標準。 此時年邁張仲景,多年夙願已經得以實現,但由於中原大地烽煙四起,年過花甲的他有家難回。半個多世紀後,西元285年,他的遺體才被家人運回故鄉安葬。

但他被尊為「醫聖」卻是宋以後的事了。 「醫」在古代,尤其是宋以前,作為一種技術性的職業,被視為「巫醫樂師百工」之流。但在宋朝以後,朝廷一度對醫學給予了較多的重視,再加上印刷術的發明和不斷推廣,使得宋以後,醫者的著作得以極大的推廣,這就為醫者被推崇乃至聖化也就有了現實的條件和可能。 治平二年(1065年),由孫奇、林億等校訂的《傷寒論》刊刻出版。 該書的出版,引起了當時學界的極大關注,不僅傷寒學日漸興起,張仲景也開始不斷被尊崇。

關於他的高冷傲嬌之傳說

傳說南陽有個叫沈槐的名醫,七十多歲都沒有子女,眼看醫術就要失傳,就愁成了心病。張仲景知道後,就去給他開了一個藥方:用五穀雜糧各一斤,搓成團,外用硃砂塗上。張仲景嘴角露出一絲蒙娜麗莎似的神秘微笑之後,把藥方交給沈槐,一句話不說拍一拍衣袖就走了。沈槐自己本身就是名醫,看了藥方,露出一個蔑視的眼神,冷哼一聲,明明就是個雜糧團子,還敢說是藥,張仲景簡直就是浪得虛張聲勢。

但是名醫心機沈還是讓家人按方做好藥丸,不是為了給自己吃,而是把藥丸掛在屋簷下,逢人就指著藥丸說這就是那個名醫張仲景開的藥,每當想為自己後繼無人之事煩惱時,就取笑庸醫張仲景。這樣過了一段時間之後,心機沈的心病竟然好了,那些聽心機沈罵張仲景的人也開始對張仲景刮目相看,覺得還是張仲景比較厲害,心機沈才突然恍然大悟。

這時張仲景一臉正氣地對心機沈說:「我們做郎中的就是為百姓造福,先生何愁無子無女,我們就是您的子女啊。」吃瓜群眾更是敬佩張仲景了,紛紛向張仲景求醫。心機沈聽了,也覺得很有道理,就把自己的醫術全部傳授給了張仲景和其他年輕郎中。

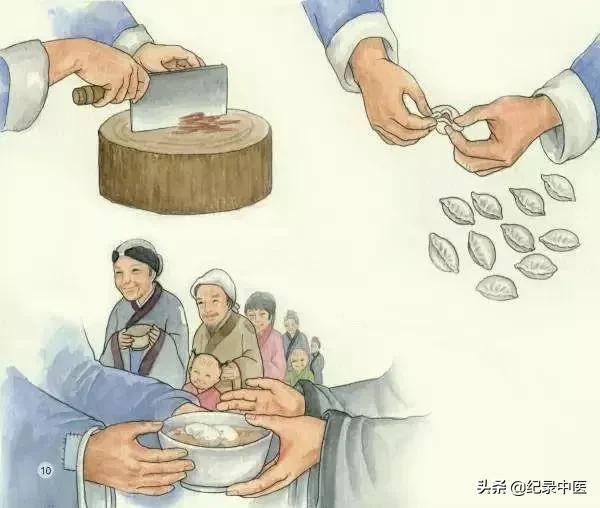

他也發明了千年後備受歡迎的美食-餃子

建安年間,張大大官至長沙太守,辭官還鄉的途中,見到了許多無家可歸的百姓,面黃肌瘦衣不遮體,不少人甚至連耳朵都凍爛了。傲嬌張憑藉著自己多年從醫經驗,想到羊肉、辣椒這些熱性食物煮湯可以祛寒,於是就把這些材料放在鍋裡煮熟剁碎,用麵包成耳朵樣的「嬌耳”,美其名曰“祛寒嬌耳湯”。

百姓們吃了之後,果然渾身暖和兩耳發熱,凍傷的耳朵都治好了。於是對張仲景感恩戴德,甚至在過年的時候學著張仲景「嬌耳」的樣子,做成食物來食用。廣大吃瓜群眾的力量是強大的,至今南陽一帶仍有「過年不端餃子碗,凍掉耳朵沒人管」的民謠。

時過境遷,隨著人我們生活水準提高,體質也有所變化,故事中年代張仲景的溫陽之餃到了現在並非人皆適合,尤其是溫熱體質之人更應當謹慎。 中醫認為,人有9種體質,1種平和,8種偏頗,具體而分:平和質、陽虛質、陰虛質、濕熱質、氣鬱質、血瘀質、痰濕質、氣虛質、特禀質,不同體質之人如何合理飲食餃子,可在此窺見一斑。

國醫大師 鄧鐵濤 說:

國醫大師 鄧鐵濤 說:

「張仲景是漢代人,張仲景的方不是他一個人的發明,而是經過他的驗證把有效的整理出來而成的。他把漢代以前的醫學眾方,經過檢驗有效的,整理成《傷寒論》和《金匱要略》兩本書。就是一般的病,所以就分成兩大類。有各家各派解釋《傷寒論》研究。 }了。

北京中醫藥大學教授 郝萬山 說:

北京中醫藥大學教授 郝萬山 說:

「兩千五百年前到兩千一百年前,眾多醫生寫過一本書流傳到今天,叫《黃帝內經》。把它分《素問》和《靈樞》兩部書,這是忠於基礎理論的奠基。醫學的典籍,班固所寫的《漢書·藝文志》裡頭提到了秦漢以前的醫學著作有“醫經七家”,這“七家”包括《黃帝內經》、《黃帝外經》、《扁鵲內經》、《扁鵲外經》、《白氏內經》、《白氏外經》和《旁篇》。

另外一個學派,就是《漢書·藝文志》裡面記載當時“經方十一家”,其中有一個書名就叫“《湯液經法》三十二卷”。 「七家」流傳到今天的只有《黃帝內經》,「經方十一家」我們今天都看不到了,關鍵是張仲景這個人,把醫經和經方兩家結合起來,融為一體一爐,創立了辨證論治的治療原則,那麼這個原則就成了中醫臨床醫學的典籍。 它就是把理論和方藥結合起來,創立了理論方藥結合的診療原則,一直是中醫臨床醫學發展的源泉,所以我信這本書,沒有這本書,中醫臨床醫學不知道今天會發展到什麼地步。 」

北京中醫藥大學教授 錢超塵 說:

北京中醫藥大學教授 錢超塵 說:

「我學習傷寒論深深地感覺到,《傷寒論》是中醫的靈魂,這個傷寒論將要產生世界的影響,實際上傷寒論已經產生了世界的影響,隨著咱們中國的政治經濟文化的逐漸地強大,傷寒論這樣一部書將會發揮更大的世界性的保健性的作用,太偉大了。

天津醫科大學腫瘤醫院中西醫結合腫瘤治療科副主任 吳雄志 說:

天津醫科大學腫瘤醫院中西醫結合腫瘤治療科副主任 吳雄志 說:

「張仲景在我們醫家叫醫聖,而在道家已經把他神化了,他屬於是神仙的範疇,你可以看到很多東方都在供著他。我對張仲景的看法是:中醫到了張仲景的年代,才能夠成為一門獨立的學科。

像中醫最早的典籍《黃帝內經》不能夠稱之為一門獨立的學科,因為它有理法,沒有方藥,它處於道的層面,而沒有術的層面,沒有術的層面我們就沒有辦法進行操作。如果一個學科只有部分具備可操作性,那麼它不是一個完整的學科。 這個時候張仲景的《傷寒雜病論》也就是《傷寒論》和《金匱要略》,把《黃帝內經》道的層面通過術的層面貫通後,中醫才真正既有了理論體系,又有實際操作的體系,它具體講怎麼去治療,講方藥,所以說它的是方藥之祖。

那麼張仲景的《傷寒雜病論》,有一個很重要的和後世醫書不一樣的地方,因為《傷寒雜病論》中的方並不多,兩百多個方裡常用的也就一百多個,但是為什麼它有這麼重要的意義?它跟唐宋的方書相比,有一個很重要的貢獻,提出的六經辨證的模型,這是中醫很特殊的一點。

所以說張仲景最大的貢獻,第一,我覺得他建構了我們中醫學,六經辨證的生理模型;第二,他作為一個對方術非常精通的人,把方術和醫學做了很明確的劃分。 因為醫學始終要從巫術的範疇中走出來,雖然說我們中醫把醫學和山、醫、命、相、卜的其他四術歸在一起,“山”出家的人,道士; “命”看八字的;“相”,看相的,比如《麻衣神相》;“卜”,打卦的,這些都是神職人員,他把醫生歸在神職人員的範疇。 」

北京中醫藥大學教授 蕭相如 說:

北京中醫藥大學教授 蕭相如 說:

「中醫的臨床醫療體系的建立是來自《傷寒雜病論》的,所以整個學術界一致公認,《傷寒論》是指導中醫發展的根本。但是現在對於《傷寒論》實際內容的理解,我認為可能出現了一些偏向。

我們歷版的教材,或者說各種版本的《傷寒論》和《金匱要略》的教材裡,在總結張仲景的學術成就時,最突出的都是兩點:第一,創立了六經辨證的體系,第二,是確立了辯證論治的原則。也就是說我們整個學術界認為,張仲景最重要的貢獻是辨證論治。

那麼之所以這麼說的理論根據是什麼呢?就是張仲景在《傷寒論》裡面講到了很著名的一句話,第16條的後半部「觀其脈證,知犯何逆,隨證治之」。這句話跟我們現在所說的辨證論治是很相似的。因此就認為這句話是辨證論治的理論根源。

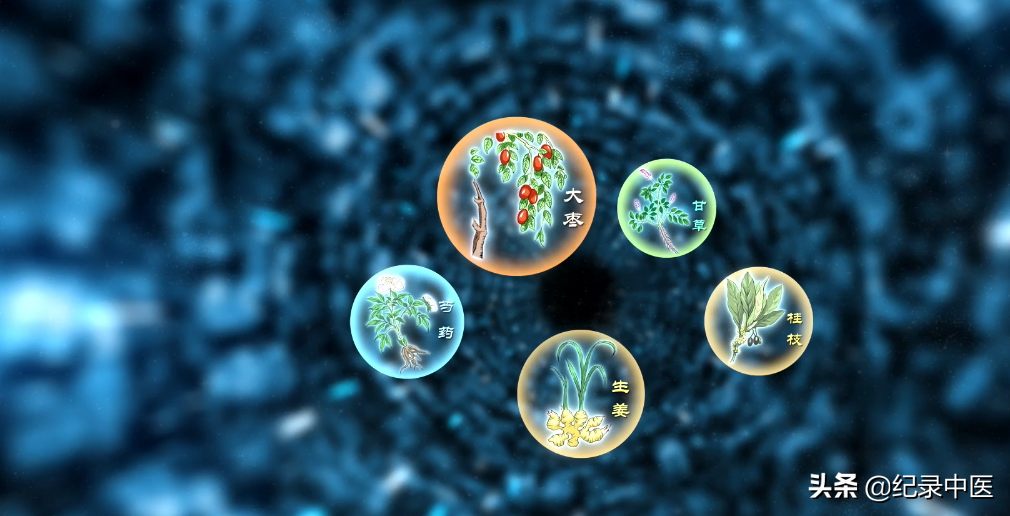

但事實上呢,我們透過《傷寒雜病論》實際內容的研究發現,其實《傷寒雜病論》並不是主要在講辨證論治,它主要講的是方證的問題 。比如說在《傷寒雜病論》裡,關於桂枝湯的條文有很多。 第12條,太陽中風,陽浮而陰弱。陽浮者,熱自發;陰弱者,汗自出。吝嗇吝嗇惡寒,淅淅惡風,翕翕發熱,鼻鳴乾嘔者,桂枝湯主之。

那麼現在我說的這個的意思是,我們現在研究的辨證論治的方法,在張仲景他本身來說,並不是我們應該追求的最終的一個目標。因為辨證論治是在沒有方可用的時候我才去辨證論治的。而且辨證論治只是一個廣泛性的適用原則,它很靈活,什麼病都可以辨證論治,但是並不能說所有的病,辨證論治就肯定有效。

所以現在辨證論治成了我們的主流,事實上是背離了張仲景的《傷寒論》的方向了。比如說前面講到的,在《傷寒論》中已經有了這種特效的,特異性的方證了,《傷寒論》裡面的第35條裡面的「麻黃湯證」太陽病,頭痛、發熱、身體疼痛、腰痛、骨節疼痛、惡風、無汗而喘者,麻黃湯主之。 這一條原文其實很明確了,就是說你有前面的這些表現的時候,你直接用麻黃湯。也就是說告訴大家,你把這條原文背會了,其實這個方證你就會用了,而且這個療效是肯定的。

麻 黃

麻 黃

但是我們現在,學生學中醫的時候,那就要將這個東西再分開來。就是在辨識論治體系裡面就將它分解成:第一,這個病人的臨床表現,比如說有發燒、有惡寒,有無汗,有身體疼痛,然後又脈浮緊。有了這個症狀,那辨證論治就要對這個症狀用中醫的理論,再進行分析,確定一個病機,就是歸納證的性質。

那麼之前所說的,麻黃湯證的這個證的性質,我們現在的辨證論治的病機歸納就是“寒邪襲表”,寒邪侵襲了我們的人體。有了這個病機概括以後,我們要根據這個病機再確立一個治療方法。那麼這個治療方法就是辛溫、發汗、散寒。在這個治療的方法下面,我們再確立個方。屬於辛溫、發汗、散寒的方,有《傷寒論》裡面提到的麻黃湯。但還有很多方是屬於同一個治法的,像是九味羌活湯、荊防敗毒散。還有很多醫生可能自己開一個方,然後我們再根據這個方來選藥物。

那麼也就是說,如果根據《傷寒論》的第35條,你記住了這條原文,這個問題就解決了。即使按步驟來分,也就是兩步,一前面有證,二後面有方,這個東西就OK了。如果按照我現在的辨證論治去操作,那就是五個步驟。

這樣做,首先是將一個簡單的問題複雜化了。第二,將一個肯定的療效,變成不那麼肯定了。 因為辨證論治這個操作過程,每個醫生它是不一樣的。 對同一個病人,請五個醫生來給它辨證論治,開出的五個方子不完全一樣。現在大家認為這樣很正常,是中醫的特色所在。但大家仔細認真地想一想,這五個醫生開的這五個方,它的療效真的是一樣的嗎?那是不可能的,可能只有其中一個人的方是最好的,甚至可能一個最好的都沒有。

這就告訴大家,辨證論治的適用範圍很廣,很靈活,但是確定性是不夠的。不同的醫生,操作過程中有誤差,而這個誤差並不是完全可以控制的。所以我們也要考慮我們研究辨證論治有沒有意義的問題,醫學不是為了追求過程,醫學要的是療效。 」

所以說,他就是一座橫在我面前無法翻越的大山,但是人就是這樣,嘴上可以說不要,身體卻很誠實。如果哪天我抬頭看不見這座大山了,我能想像我心中的徬徨和雙腿的顫抖。所以張仲景對中醫藥人的意義已經不僅僅是歷史上的名醫了,他更像是一座我們抬頭就可以看到的精神燈塔,用自己一生濟世救人的人文關懷指引著我們