「一言九鼎」的成語故事:

戰國時,秦國的軍隊團團包圍了趙國的都城邯鄲,情況十分危急,趙國國君孝成王派平原君到楚國去求援。平原君打算帶領二十名門客前去完成這項使命,已挑了十九名,尚少一個定不下來。這時,毛遂自告奮勇提出要去,平原君半信半疑,勉強帶著他一起前往楚國。

但到了楚國,經過互相交談,他們對毛遂的了解加深,逐漸覺得毛遂很了不起,開始對他欽佩有加。平原君去和楚王商談聯合抗秦之事,毛遂等隨行人員便都在台下等候。可是,平原君和楚王從早上談到中午,還是沒有結果。隨行的另外十九人便慫恿毛遂上台說服楚王。

毛遂對楚王說:「我們如今來請你派援兵,你一言不發,可你別忘了,楚國雖然兵多地大,卻連連吃敗仗,連國都也丟掉了,依我看,楚國比趙國更需要聯合起來抗秦呀! 」毛遂的一席話說得楚王口服心服,立即答應出兵援趙!

於是,趙、楚兩國殲血為盟。楚、趙結盟後,平原君帶著毛遂等回到趙都邯鄲。平原君感嘆地說: 「我手下的門客多時逾千,少時也有數百,我自以為識盡趙國的賢士。這次毛遂的事給了我很大的震動。毛先生在府中三年,我竟沒有發現他是個難得的人才。

九鼎:古代國家的寶器,象徵九州。形容說的話分量大,起決定作用。出自漢·司馬遷《史記·平原君列傳》:“毛先生一至楚,而使趙重於九鼎大呂。毛先生以三寸之舌,強於百萬之師。勝不敢復相士。”清馮桂芬《致曾侯相書》:「執事一言九鼎,或有以息其議,甚善。」毛遂,戰國時期趙國人,今河北省邯鄲市雞澤縣毛官營村,身為趙公子平原君趙勝的門客,居平原君處三年未得展露鋒芒。西元前257年,他自薦出使楚國,促成楚、趙合縱,聲威大振,並獲得了「三寸之舌,強於百萬之師」的美譽。

意思是指一句話重於九鼎;形容說話極有分量。九鼎:古傳說夏禹鑄九鼎,象徵九州

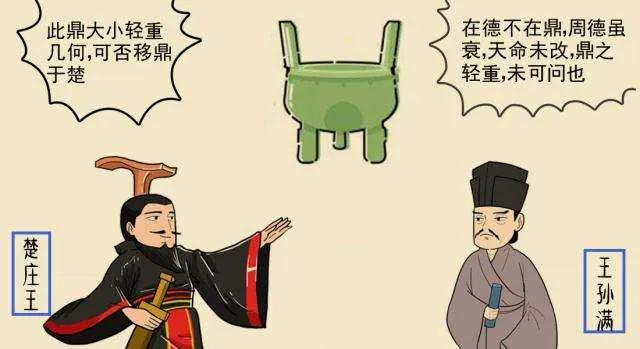

「問鼎中原」成語故事:

前606年,楚國討伐陸渾戎,到了周都洛邑,在洛邑郊外閱兵顯擺一下。

周定王派王孫滿犒勞楚莊王。楚莊王問:“聽說大禹鑄九鼎,不知道鼎有多重呀?”

王孫滿回答說:「在德不在鼎。」這是一句打太極的屁話,如果以德服人,天天挨揍,周朝也滅不了商朝。當然,情況比人強,周朝不比當年,也只能打太極搪塞一下。

楚莊王說:「你們不要以為有九鼎,楚國只要融化刀劍上的刃尖,便可以鑄成九鼎。」楚莊王這話是話中有話。

王孫滿說:「哎呀,兄台,您忘了嗎?當年夏朝昌盛,遠方國家都來進貢,因此鑄成九鼎。後來夏桀亂德,鼎歸於商,殷紂殘暴,鼎入於週。回昏亂,雖大必輕。德雖衰,天命未改。

楚莊王聽了,感覺有道理,上天不可違,便撤軍回國。

楚莊王透過問鼎中原,完成了一次挺進中原的試探。