寒門難出貴子?孔子提出的教育觀點,在古代社會形成了什麼樣的影響

自古以來農業與教育都是我國的立國之本。雖然現代社會中科技發展才是第一生產力,但也必須建立在農業與教育均衡發展的基礎上。 雖然在古代教育曾是貴族子弟的專屬特權。但是這種教育禁錮在春秋時期,被儒家創始人孔子所打破。

中國古代教育史的形成與發展,其實一個非常複雜的過程。而且從古代歷史的發展過程中,也可以發現古代教育其實一直都依附於封建制度。但是封建制度卻將人分成了三六九等。處於上層社會的貴族子弟,從五、六歲時就開始接受啟蒙教育。

而且都是將可以教知識的老師請上府上,接受全封閉式的「貴族教育」。 等到稍微長大一點之後就可以進入“官學”,並且一直到成年之時才能結業。貴族子弟在結業之後就可以直接參加工作。而接觸的圈子也都是貴族成員。

而古代普通老百姓尤其是農民,不但沒有接受教育的權利,而且根本無法負擔教育費用。他們的成長軌跡基本上就是,七、八歲就可以去放牛或放,並且協助家長做農事。等到十五六歲時就會在父母的包辦之下娶妻生子。然後循環往復一直處於社會最底層。

可以說在春秋之前,寒門子弟根本就沒有機會踏入學堂,也就更提不上進入仕途改變命運了。 這種情況一直持續到春秋時期,孔仲尼出生並創立儒家學派開始。中國古代教育史才打破了貴族壟斷的歷史。

中國古代教育發展史之“貴族教育”

1.階級象徵之「貴族教育」

中國古代教育史就是一部充滿血與淚的發展史。 可以說從奴隸制國家建立開始,一直到東週瓦解發展到春秋戰國之時。 「教育」這種被現代人看起來十分輕鬆的事情,才真正從「學在官府」向「學在民間」蛻變。但是這個蛻變過程卻極為殘忍。

因為在春秋之前教育是貴族子弟的特權,可以說「非我族類,其心必異」。簡單的說就是非貴族階級根本不配接受教育,所以當時民間並沒有設置學校。而政府設置的“官學”,只允許貴族子弟踏入大門,並接受所謂的貴族教育。

2.「貴族教育」的真諦

從這一點來看春秋時期之前的教育其實非常「貴」。而貴就貴在地位、身分與學費三方面。首先從地位與身分來說貴族子弟可謂非富即貴。要嘛是天子親屬要嘛就是世襲罔替的王公。就算地位稍低的也是士大夫階層。

從學費角度來講在古代社會接受教育,所需要花費的銀兩遠遠超過大家的想像。 但由於當時接受教育的都是貴族子弟,所以根本沒有人會去在乎教育經費方面的問題。而且每個貴族子弟接受教育之時,還會有貼身奴僕隨時侍奉。

所以在孔子提倡「私學」之前,古代社會的教育就是真正的「貴族教育」。 地位、身分、學費三座大山,將生活在古代社會中下層的平民子弟,徹底隔絕了「官學」的大門之外。從這一點也可以看出,古代社會的階級觀念也是從娃娃抓起來。

3.階級屬性對教育的影響

貴族階級之所以會熱衷於讓男丁接受“貴族教育”,實際上這裡面也包含了很多層因素。 其一,接受教育是人類的本能,因為只有閱讀才能豐富思想,並且提高對自身以及社會的認知能力。同時也可以透過閱讀享受到獲取知識的樂趣。

其二,閱讀是貴族群體必須掌握的本領,因為貴族子弟將來都有機會治理國家。所以只有讀書才能掌握治國治民的方法。最根源的就是維持貴族階級對其他階級的統治。其三,天子對貴族教育的提倡與支持,這其實才是貴族教育產生並發展的根源。

4.貴族教育之「六藝」

據《週禮·保氏》記載:「養國子以道,乃教之六藝:一曰五禮,二曰六樂,三曰五射,四曰五禦,五曰六書,六曰九數」。 用比較直白的話解釋就是「通五經貫六藝」。而所謂的「六藝」則包括「禮、樂、射、禦、書、數」。

「六藝」是周朝時期貴族教育體系中的精髓。周朝貴族子弟可以在「周王官學」中,在老師們的教導之下掌握這六種基本才能。同時這也是周天子特別在意的事情,所以才會設定「官學」讓貴族子弟研習「六藝」。

5.「貴族教育」的殘酷性

大家可以試想一下在3000多年前的周朝,當時的周天子以及諸侯國的君王們,就已經意識到了教育在治理國家,以及維護貴族統治中的重要性。這其實也是中國古代教育史的開端,但是這種所謂的“貴族教育”,只能是一小部分貴族子弟才能享受的特權。

而絕大多數處於社會中下層的平民,以及每天面朝黃土背朝天的農民階級,甚至連想都不敢想能有機會接受教育。 筆者認為佔有社會90%以上社會財富的貴族階級。為了能夠維護本階級的特權,不惜犧牲平民以及農民階級的利益。

這種教育理念還不殘忍嗎?但社會現實就是如此,因為貴族階級擁有強大的國家機器,所以對於不同觀點或言論都會無情地鎮壓。所以從未受過教育的社會底層人民,由於思想基本上都禁錮與土地和生活之上,也就失去了反抗不公義待遇的能力。

孔子提倡「有教無類」並創辦私學

西元前551年9月28日,古代思想家、教育家孔丘出生。 身為春秋時期儒家學派創始人,他帶領儒家學派在「百家爭鳴」的局勢中脫穎而出。儒家思想可謂包羅萬象,仁、義、禮、智、信、恕、忠、孝、悌。

儒家思想作為我國最重要的傳統文化,對社會的各個層面、角度都有涉獵。孔子作為中國讀書人最尊崇的聖人,即使在現代社會中也依然長盛不衰。正因為孔子與儒家學派誕生,才徹底改變了中國古代教育史的面貌。

1.讓教育從「有類別」變成「無類別」

孔子作為我國第一位提出教育觀點的大教育家,他的教育理念要比他所處的時代,至少要先進幾千年的時間。因為孔子的教育思想與現代社會的教育觀念如出一轍。他提出的「有教無類」、「啟發教育」;以及「因材施教」、「溫故知新」等教育理念,至今仍被當作教育典範一直推行。

(1)「有教無類」

在孔子提出「有教無類」教育理念之前,相信大家都知道教育只是貴族子弟的特權。 從這一點來看當時的“貴族教育”,其實就是“有類”教育。而所謂的「類」就是種類與類別的意思。貴族子弟與平民子弟是兩個類別,所以教育資源分配極不均衡。

筆者認為當時的教育就是一種稀有資源,就像社會地位與財富一樣,根本不可能平均分配,否則貴族階級就會失去所謂的「特權」。而當孔子提出“有教無類”,並通過辦“私學”的方式,去實踐這個教育理念的時候,實際上就是在分貴族階級的“羹”。

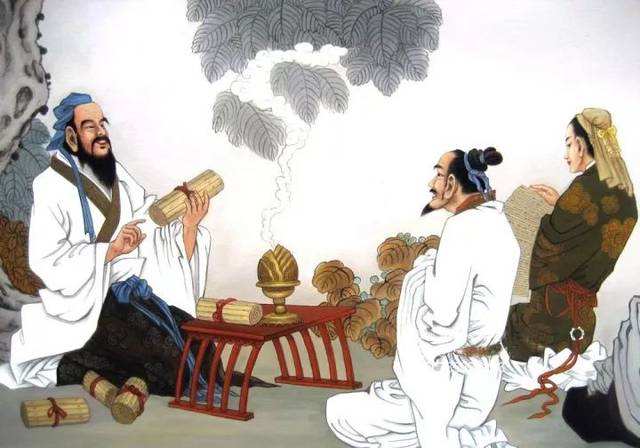

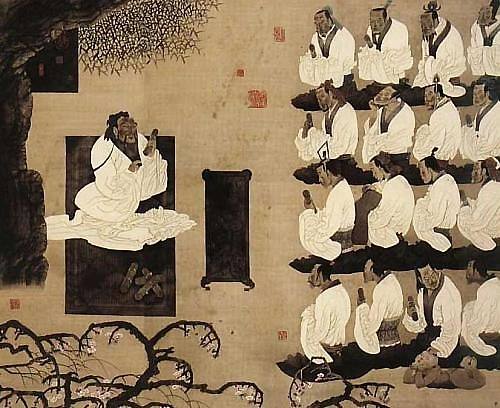

所以在當時社會雖然這種思想得到了普遍贊同,但是貴族階級卻不以為然。 「有教無類」將古代傳統教育從神壇跌入民間。至此生活在古代社會的普通人,才開始有機會接受正規教育。所以才有「弟子三千,賢者七十二」的說法。

實際上孔子所倡導的「有教無類」教育理念,除了打破貴族階級對教育的壟斷之外。其實還有另外一層意思,就是每個人都有接受教育的權利。無論是賢、愚、孝順、不孝之人,都可以透過教育方法消除這些差別,並且讓他們的人生得到昇華。

(2)因材施教與天賦素質

所謂「因材施教」就是根據學生的實際能力,或者說學生所擅長的方向,去不斷引導或指導他們學習,並最終達到學習的目的。 其實這種想法不但特別先進,也道出了教育的本源於真諦。教育能搞一刀切而是要因人而異因材施教。

孔子事最早提出人或發現,每個人出生之時的天賦其實都差不多。只不過是因為後天接觸的環境以及受到的教育不同,所以還會表現出較強烈的個性差異。這其實就是「性相近也,習相遠也」的真實體現。

2.孔子教育理念

孔子作為古代先賢他所提出的許多教育觀點,其實對於現代社會中的教育思想,都有非常大的啟迪與實踐作用。 「詬汝知之乎?知之為知之,不知為不知,是知也」。學到的知識會就是會不會就是不會,沒有必要進行隱瞞否則會對自己非常不利。

同時在學習的時候千萬不能“聞過則喜”,要做到“溫故而知新”以及“默而識之,學而不厭,詼人不倦”。這樣才能成為合格的學者。孔子對於學習態度也做出了提示“三人行必有我師焉”,只有謙虛才能不斷進步。

“飽食終日,無所用心,難矣哉”,如果平時只知道吃喝玩樂,不僅不會用心學習就算想學習也十分苦難。 「學而知之」是孔子教育理念中的主導思想。他也主張“敏而好學,不恥下問”,強調“學而不思則罔,思而不學則殆”,然後才能“學以致用”。

學習知識之後最大的用處就是,除了提升個人能力與休養之外,「學而優則仕」才是最終的目的。簡單的說就是學業成績特別好就該去做官。但前提是一定要做一個從政的君子。否則知識越多思想越靈活害處越大。

筆者認為孔子的教育思想和理念,確實在某種程度上影響了古代教育史的發展。 因為自孔子開始一直到清朝覆亡之前,「有教無類」的教育理念一直流傳了幾千年。許多寒門子弟也走上了「學而優則仕」的道路,並為推進古代歷史發展做出了應有的貢獻。

結 語

儒家學派創辦人、教育家孔子,提出的關於古代教育改革思想,其實都一一得到了認證與實踐。 尤其是「有教無類」的教育理念,更是打破了貴族對教育的壟斷與霸占。至此教育變成了一種全民性的活動,非貴族子弟也可以透過學習入朝為官,並為當時社會發展與文化進步做出積極貢獻。

【參考文獻】

沈淦《「有教無類」,首倡導教育平等-孔子教育平等思想評價》

於守海《簡論孔子》有教無類」教育思想》

湯徵《孔子「有教無類」思想對現代教育的啟示》

林瑋《孔子「有教無類」教育思想初探》