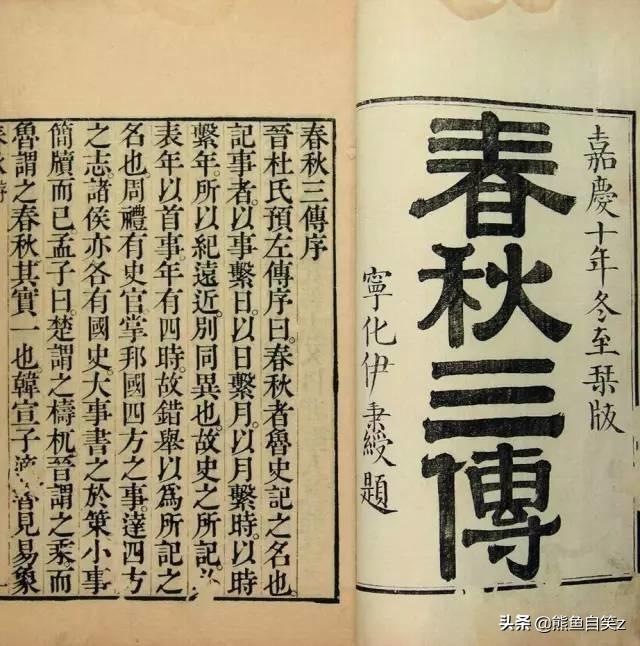

《春秋》是我國史上第一部編年史,相傳為孔子所作。記錄了從魯隱公開始到魯哀公結束,共254年的歷史事件,共三十五卷,一萬六千多字,也可以說是魯國的國史。

孔子

孔子

其實說他是史書有些失之偏頗,因為在《春秋》中,作者雖然沒有大段論述對事件的看法,但微言大義,一字褒貶,將要表述的觀點巧妙隱藏在文字之中,隱含褒貶之意,這種手法相當厲害,被稱為「春秋筆法」。

例如:「元年春,王正月」一句,為什麼用「元」而不用「一」?這二字都代表一年開始的意思,似乎用一還流暢一些。但「元」字還有天地之初,形成之始的意思,代表天命,只有受天命才能成為王,才能建國家,頒布正朔。所以,這裡更多包含了合法性的問題。

再如:「鄭伯克段於鄢」這個耳熟能詳的故事,一個「克」字便將鄭莊公的老謀深算刻畫的淋漓盡致。共叔段雖然不義,但鄭莊公的陰險狡詐更為人所不齒。直到兩千多年後的我們,鄭莊公的小算盤也了然於胸。這就是《春秋》的作用,從亂臣賊到國君都非常害怕。

所以,春秋除了是一部歷史著作外,也蘊含了作者深刻的政治思想。歷代大儒都非常重視,將他列為經,而不是歷史的範疇。

鄭伯克段於鄢

鄭伯克段於鄢

那麼,此書為何叫「春秋」不叫「冬夏」呢?歷史上有好多說法:

其一,古人對春耕、秋收特別重視,代表著一年能否有好的光景,春去秋來,一年中最重要的時節便過去,所以便稱一年為一個春秋。但寒來暑往也是一年,叫冬夏也未嘗不可。

其二,《春秋》第一句總是“春王正月”,第一個字做春季解,由於此書為編年史,便將春秋定位書名。

這兩種說法雖然有一定的道理,但總是有些牽強,沒有表現出《春秋》

一書的宗旨與本義,而著名國學大師南懷瑾先生給出了比較有說服力的解釋:

我國古代天文學極為發達,早在5000多年前就對星象、月亮、太陽的變化有詳細的觀察,歸納形成非常精確的《陰陽曆》。西周時期,負責天文觀察的官員便會用圭、表測量日影,形成了二十四節氣,用來指導人民生產勞動。

一年四季,冬天冷,夏天熱,只有春秋兩季氣候宜人;冬天夜長晝短,夏天夜短晝長,只有春秋兩季晝夜長短相當。這是因為太陽在春秋兩季接近黃道中間,而在春分、秋分這兩個節氣正好走到黃道中間,晝夜長短恰好一樣。

《春秋》這本書就是要將一個君王,或者一個歷史事件,放在像春季與秋季這樣一個晝夜長短相當,天氣冷熱相宜的平衡狀態去衡量。就像天秤一樣,稱一稱這個君王夠不夠分量,這個事情是否對得起老百姓。所以,此書叫做《春秋》。

孔子

孔子

大師見解,果然與眾不同,令人茅塞頓開。