論性惡荀子在人性問題上,主張性惡論,跟孟子的性善論相牴牾。

荀子在自然觀方面強調“天人之分”,在人性論方面也強調“性偽之分”。 《禮論》篇說:「性者,本始材樸也。偽者,文理隆盛也。無性則偽之無所加,無偽則性不能自美。」「本始材樸」指人性的素質,是天然生成的。 「文理隆盛」指禮義道德,是人為製作的。荀子所謂偽,是人為的意思。他認為只有人對天然東西加工,才能美好完善。但天然的東西畢竟是人為加工的基礎,沒有這客觀的基礎作為對象,就無從加工。

荀子批評孟子的性善論不懂得性偽之分,混淆了人的本性與「聖人」所製作的禮義的區分,《性惡》篇說:「凡性者,天之就也,不可學,不可事。 ,人之所學而能,所事而成者也。分也。而禮義道德等社會規範,不是與生俱來的,而是後天受了教育,學習以後才有的。荀子的這種想法批判了孟子先天道德論的性善說,指明人的道德屬性是社會環境教有的結果。

荀子反對孟子先驗的道德觀點。他的性惡論,強調人性都是天然生成的。不論是聖、愚、賢、不肖的人,本性都是一樣的。他說:「凡人之性者,堯、舜之與桀、蹠,其性一也。君子之與小人,其性一也。」他提出「塗(塗)之人可以為禹」。一個普通人只要肯學習,“積善而不息”,就可以成為像禹那樣的聖人。這是因為「凡禹之所以為禹者,以其為仁義(社會道德)法正(政治規範)也。然則仁義法正有可知可能之理。然而塗之人也,皆有可以知仁義法正之質,皆有可以能仁義法正之具」。

荀子的“塗之人可以為禹”,跟孟子所說的“人皆可以為堯舜”,結論一致。對“禮不下庶人”的貴族觀點來說,也都具有進步意義。但他們的出發點卻不相同。孟子認為人的道德觀念是先天的,因此啟發人的“良知”、“良能”,就可以使人為善,以至成為“聖人”。荀子卻根本否定天生聖人的說法。他認為人的道德習性系形成於社會環境教育。 《勸學》篇說:“幹、越、夷、貉之子,生而同聲,長而異俗,教使之然也。”又說:“蓬生麻中,不扶而直,白沙在涅,與之俱黑。”荀子這種社會環境決定人道德品質好壞的思想,包含有唯物主義的因素。他也觀察到人與動物的不同點在於“人能群(有社會組織)”。但他的認識不能從此再提高一步,把人看作是社會的、有階級性的人。他不能清楚區分自然的人與社會的人,不能明確辨別人的生理要求與人的道德品質的關係。他還是把人看作是個體的、生物性的人,他所主張的仍是超階級的、抽象的人性論。

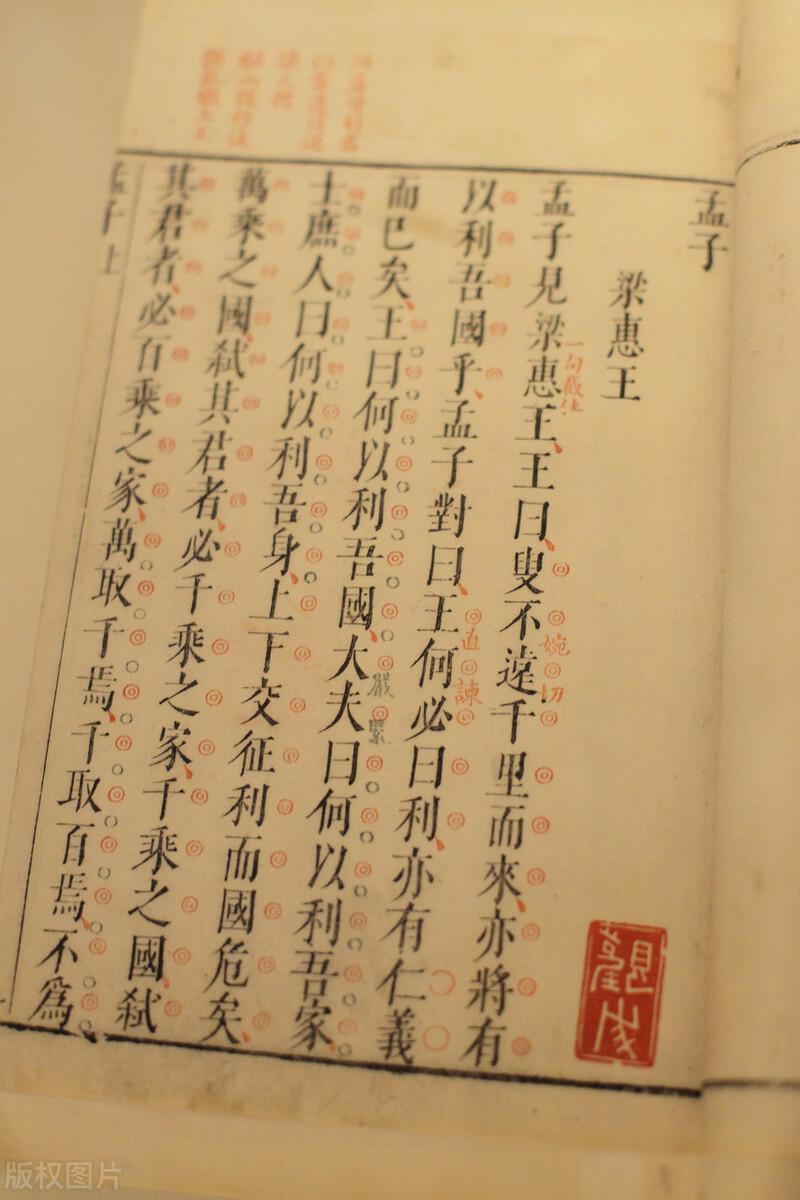

荀子批評孟子講性善是“去聖王,息禮義”。其實,這是他對孟子的曲解。孟子的性善論並不如此,他跟荀子同樣是“與聖王、貴禮義”,只是立論的基礎不同。孟子的性善論是先驗的。他認為人惡的品質是後天的變易。人本來都具有善性,只是“庶民去之,君子存之”,在存有善性的“君子”中,雖則“堯舜性者也,湯武反之也”而有所不同,但與丟失本性的“庶民”是根本不同的。孟子很強調“聖人”用禮義教化人民,所謂“使先知覺後知,使先覺覺後覺”。他還把“大人”、“勞心”者與“小人”“勞力”者,把“治人”與“治於人”,“食於人”和“食人”者,嚴格地區分開來。荀子從人的生理機能、物質**來說明人本來是性惡的,善的品質是後天人為的。 “人之性惡,其善煮偽也。”他認為聖人變化、改造人的“惡”的本性,興起人為的善,從而確立禮義,制定法度。他說:“聖人化性而起偽,偽起而生禮義,禮義生而製法度。”又說:“今人之性惡,必將待聖王之治,禮義之化,然後皆出於治、合於善也。”荀子認為禮義不是出自人們天生的善性,而是聖人所造成的人為規範。他說:“凡禮義者,是生於聖人之偽,非故生於人之性也。”又說:“聖人之所以同於眾,其不異於眾者,性也,所以異而過眾者,偽也。”在這裡,荀子把“聖人”與“眾人”分別開來。 “聖人”與“眾人”,“君子”和“小人”,按其本性來說,既然都是共同的,又為什麼不同了呢?荀子認為這是由於後天環境學習積累的不同而造成差別。

《榮辱》篇說:「可以為堯、禹,可以為桀、蹠,可以為工匠,可以為農賈,在註錯習俗之所積耳。」《儒效》篇有明確地闡述:「故積土而為山,積水而為海,旦暮積謂之歲,至高謂之天,至下謂之地,宇中六指(上下四方)謂之極,塗之人百姓,積善而全盡謂之聖人。聖。積斫削而為工匠,積反(販)貨而為商賈,積禮義而為君子。越而越,居夏而夏。也。與「君子」、賤和貴、愚和智、貧和富的界線。他認為「小人、君子者,未嘗不可以相為(互相對換)也」;「塗之人可以為禹,則然」。雖然「可以是(君子或禹),未必能也。雖不能,無害可以為」。 《儒效》篇認為只要後天學習得好,就可以由「賤而貴,愚而智,貧而富」。這一看法,表現出在荀子生活的時代,階級、等級乃至智愚的升降變化,也反映了荀子的思想是代表新興階級的利益,要打破以前那種以血緣關係為基礎的身份等級制,而要以具有新的意義的「禮義」為標準來重新劃分等級。他在《王制》篇說:「雖王公士大夫之子孫也,不能屬於禮義,則歸之庶人。雖庶人之子孫也,積文學,正身行,能屬於禮義,則歸之卿相士大夫。

荀子也跟孟子同樣認為君子、小人,勞心者、勞力者,統治者與被統治者間有鴻溝。 《儒效》篇認為君子“知謹注錯,慎習俗,大積靡”,“小人”則是“縱性情而不足問學”。他說:「凡所貴堯、禹、君子者,能化性,能起偽。偽起而生禮義。所賤於桀、蹠、小人者,從其性,順其自然,安姿睢,以出乎貧利爭奪。國》篇又說:「君子以德,小人以力。力者,德之役也。」看來,荀子所說的「君子」和「小人」的相同點是本性都是惡的,所謂「其性一也」。而君子跟小人的不同是,君子能化性起偽,講禮義道德;小人卻是順其自然性情而「勞力」貪利,從而產生了役使與被役使的區別。

在對於“義”和“利”的問題上,荀子與孟子也有不同。荀子不像孟子那樣把兩者截然對立起來,而是認為:“義與利者,人之所兩有也。”但在處理兩者的關係上,由於有先後的不同,不僅產生榮、辱的區分,並有製服別人跟被人制服的差別。 《榮辱》篇說:“先義而後利者榮,先利而後義者辱。榮者常通,辱者常窮。通者常制人,窮者常制於人。”《不苟》篇認為,“小人”是“唯利所在”,唯利是圖者,而君子則“小人之反也”。荀子就這樣把統治者的“聖人”、“君子”跟被統治者的勞動者、“小人”看成是截然不同的兩種人。百姓、小人只有等待“君子”、“聖人”才能“成之”,教養他們成長。他說:“百姓之力,待(依靠)之而後功。百姓之群,待之而後和(和睦)。百姓之財,待之而後聚。百姓之勢(地位),待之而後安。百姓之壽,待之而後長。”沒有“聖人”、“君子”,“百姓簡直是活不下去。他認為:“少事長、賤事貴、不肖事賢,是天下之通義也。 ”在這個問題上,荀子和孟子的剝削階級立場基本上是沒有區別的。總之,荀子一方面認為“君子”和“小人”有共同的本性,是可以相互對換的,他要藉以打破以血緣關係為基礎的世襲等級制,而另一個方面又主張,君子與小人、貴與賤、統治者與被統治者之間有嚴格界限,要建立一種新的有等級的社會,這就是封建社會。

因為荀子認為人的性惡,他反對人生的自然發展,他說:“今人之性,生而有好利焉,順是,故爭奪生而辭讓亡焉。生而有疾惡焉,順是,故殘賊生而忠信亡焉。生而有耳目之欲,有好聲色焉,順是,故**生而禮義文理亡焉。然則從人之性,順人之情,必出於爭奪,合於犯分亂理而歸於暴。故必將有師法之化,禮義之道,然後出於辭讓,合於文理而歸於治。”這是說,人的本性跟辭讓、忠信、禮義文理等道德原則是矛盾的,如果順從人性的自然發展,就會破壞社會道德、秩序,而導致暴亂。

荀子在《禮論》篇認為,「先王」為了解決人性追求物質**而引起的紊亂,才制定禮。他說:「禮起於何也?」曰:人生而有欲,欲而不得,則不能無求,求而無度量分界,則不能不爭。爭則亂,亂則窮。先王惡其亂也,故制禮義以分之,以養人之欲,給人之求,使欲必不窮乎物,物必不屈於欲,兩者相持而長,是禮之所起也。 「荀子不忽視人的正當的功利,但他說「先王」是依照社會等級有區別地給予,限制人們的物質**要求,以避免無限度地追求,而引起爭奪、混亂。他所說的等級,實際上含有階級的內容。君主憑權勢,以禮義教化跟法治、重刑兼用,以遏制人的性惡的無限制發展。故為之立君上之勢以臨之,明禮義以化之,起法正(政)以治之,重刑罰以禁之,使天下皆出於治,合於善也。 」在這裡,他的君主隆禮,重法觀點,以性惡論為理論基礎,是很明顯的。

“明分使群”

“明分使群”,是荀子關於社會構成的基本觀點,這在先秦諸子中是獨具特點的。

荀子所說的“群”,是群體或社會組織。 “使群”,是君主役使群體,亦有君主組織社會的意義。荀子很強調「群」的力量。他在《王制》篇說,人能克服自然界,是由於群體的力量。 「(人)力不若牛,走不若馬,而牛馬為用,何也?曰:人能群,彼不能群也。」人為什麼能群?因為人能“分”,即有不同的社會地位、職分。 「分」為什麼能行得通?依靠禮義。有了社會組織,有了禮義之分,人就能利用「群」的力量勝過自然界的萬物。他說:「故義以分則和,和則一,一則多力,多力則強,強則勝物。」他一再強調「分」是「群」的基礎。他說:「人生不能無群,群而無分則爭,爭則亂,亂則離,離則弱,弱則不能勝物。」「分」是根據禮義的規定,又靠禮義來維繫,從而荀子認為人「不可少公頃舍禮義」。他又認為,人和水火、草木、禽獸,都有本質上的不同,而其主要差異在於有無禮。他說:「水火有氣而無生,草木有生而無知,禽獸有知而無義;人有氣、有生、有知亦有義,故最為天下貴也。」《非相》篇也說:「人之所以為人者,非特以其二足無毛也,以其有辨(別,指社會身分的區別)也。極言其在人類社會中的重要性和必要性。

荀子在《非相》篇闡述了為人之道和禽獸的根本不同點是父子有親,男女有別後,緊接著又說:“辨莫大於分,分莫大於禮,禮莫大於聖王。 ”這就可以看出,荀子所說的“辨”、“分”,主要內容是禮的“貴賤有等,長幼有差,貧富、輕重(卑尊)皆有稱者”不過他所說的“分”,也有職分,即社會分工的含義。從他的社會觀出發,認為人類群居並處,有同一要求而達到要求方法不同,有共同的**,而滿足**的智力各異,故須彼此分工合作。一個人的生活所需,要靠各行業製成的物品來供養。一個人的能力是不能兼通各種技藝的。如果人們離群索居而不互相依賴,就會無法生活下去。所以,必須“農分田而耕,賈分貨而販,百工分事而勸,士大夫分職而聽。”不能要求一個人“能徧(遍)能人之所能”,“能徧知人之所知”。而是各有專長。他說:“相高下,視肥,序五種,君子不如農人。通財貨,相美惡,辯貴賤,君子不如賈人。設規矩,陳繩墨,便備用,君子不如工人言必當理,事必當務,是然後君子之所長也。”看來,荀子所說“分”的內容,有社會職業分工的含義,也具有倫理、等級、階級的性質。

荀子認為人類社會有「分」。有社會地位、分工的差異是必然的。不這樣,就會沒有社會秩序,而出現混亂的局面。 《王制》篇說:「夫兩貴之不能相事,兩賤之不能相使,是天數也。勢位齊,而欲惡同,物不能澹(通贍,滿足)則必爭,爭則必亂,亂則窮矣。王惡其亂也,故制禮義以分之,使有貧富、貴賤之等,足以相兼臨者,是養天下之本也。出現爭奪、秩序紊亂。有“分”,有上下的差別,有統治者和被統治者,才是養育天下的根本。 《君道》篇更明確地說:“職分而民不慢,次定而序不亂。”

怎樣才能做到“明分使群”呢?荀子認為要靠禮義規範。禮義的製定者是“先王”,貫徹者是“聖君”。因此,他更突出國君的作用。他說:“君者,善群也。”“君者,何也?曰:‘能群也’”。又說:“能以使下謂之君。”“人主者,以官人為能者也”。他認為“人君者,所以管分之樞要也。”

在荀子的思想中,雖然也重視“庶人”“民”的力量,但他認為對社會歷史起支配、決定作用的是“聖王”,是“明分使群”的國君。 「明分使群」的社會觀,也就是英雄史觀,是荀子君主**思想的基礎。

法後王荀子關於歷史運動趨向的觀點,是主張法後王,可說是後王史觀。它的內容主要包含:“古今一致”論,是一種歷史沒有質變趨向的靜止觀點;“以近知遠”論,是後王史觀的主要內容,它包含有從實際出發考察、解決社會問題的想法。