在這個「結婚難」「難結婚」的時代,很多男性搥胸頓足之下。

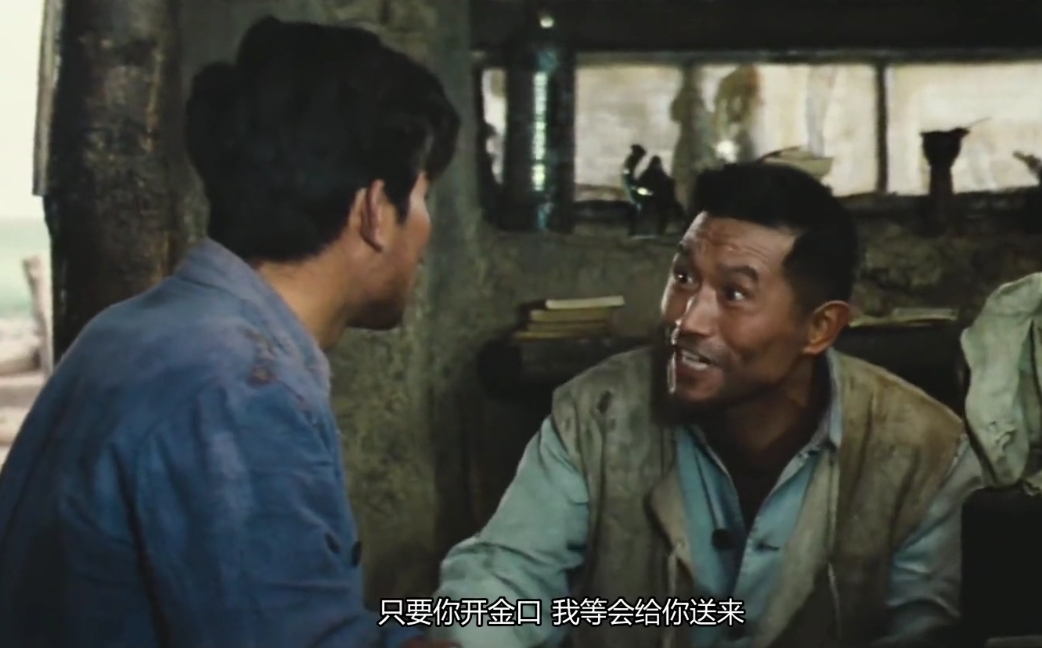

把電影《牧馬人》中的一句台詞炒成了「熱詞」。

「老許,你要老婆不要?只要你開金口,我等會就給你送來。」

“我離結婚就差一個牛犇老師!”

「牛犇老師還送人老婆嗎?你看我怎麼樣?」…

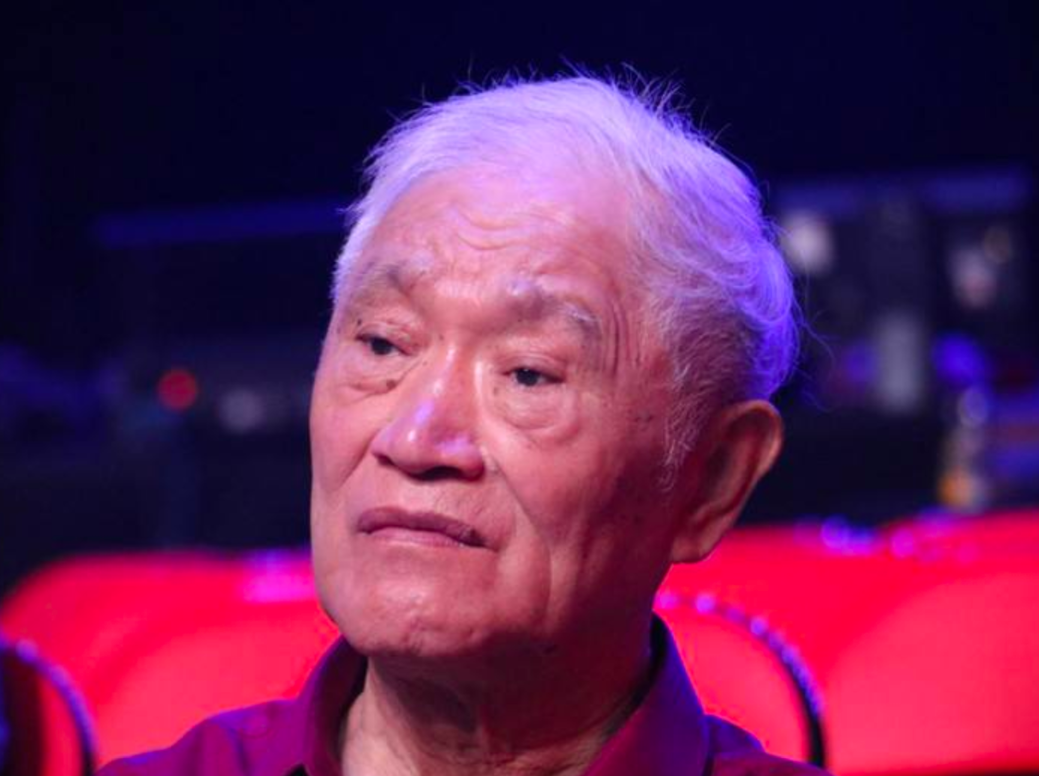

緣此被年輕人頻繁提起,已過8旬的牛老師哭笑不得。

“我自己的夫人都是我自己追來的,哪能送得了別人老婆。年輕人加把勁啊!”

牛老師的回覆也是調皮有趣。

6歲沒了父母,在哥哥的照顧下長大。 11歲為了賺錢入行演戲。

在正年輕的時候談了一場戀愛,與初戀一路相攜走過60多個春秋。

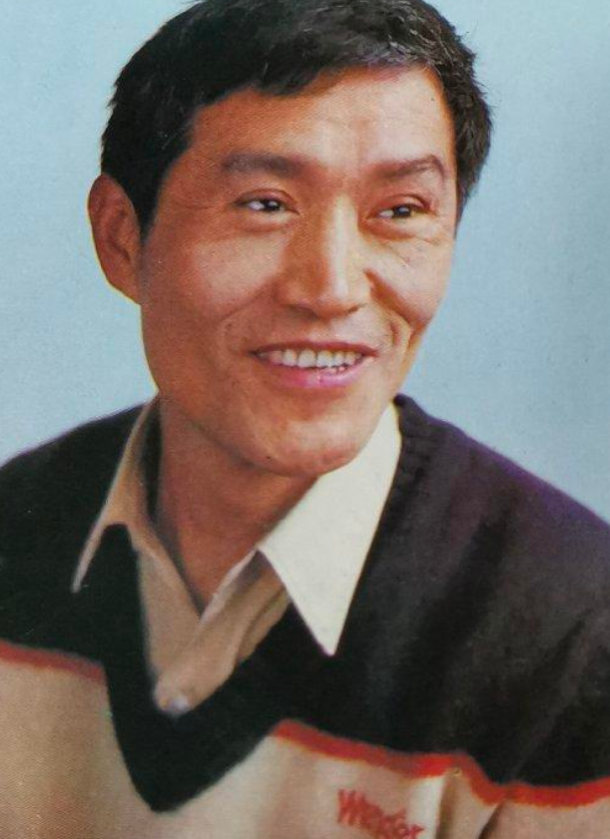

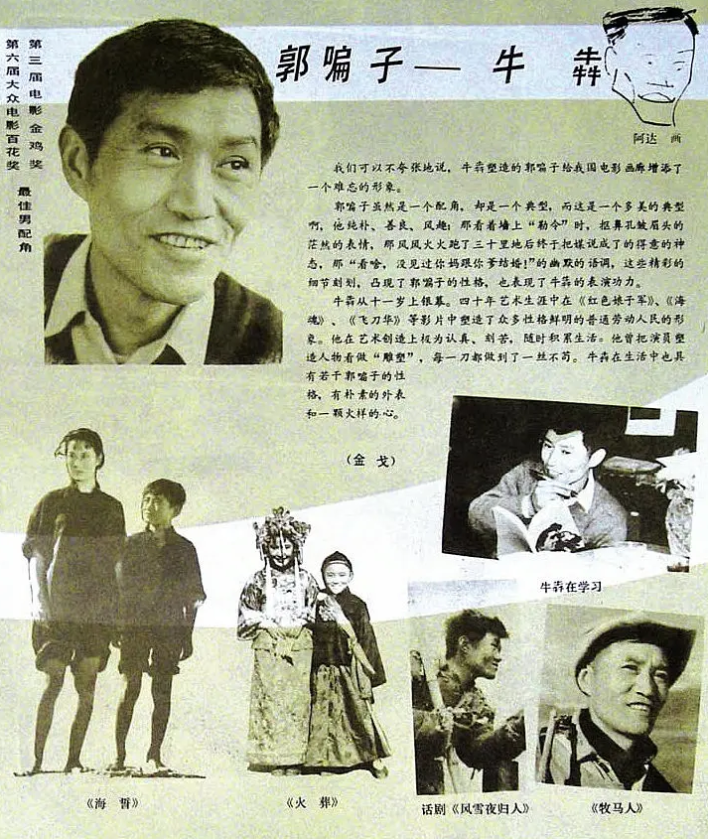

牛犇被稱為“影壇常青樹”,從影76年,他演繹的“小人物”數不勝數。

但「小人物」散發出了大光輝。

送走老伴住進安養院,他花盡一生積蓄只做一件事。

「很多好孩子啊,因為沒有錢,他們沒了學,吃了很多苦。我就是想幫幫他們…」

「謝叔叔,能賺到錢嗎?」

1935年出生於建城600餘年的天津地界兒。

牛老師原名叫做張學景,是天津河北西窯窪明發胡同張家第6子。

家中孩子眾多,父母兩人就算一年四季彎著腰,也不能讓生活不愁吃穿。

1941年,張家父親被突發的疾病帶走。

之後母親生下妹妹,沒多久也跟著父親而去。

接連沒了雙親堅實的臂膀,生計就成了張家每個孩子需要直面的難題。

留下三弟、四妹在家照顧七妹。

張家大哥和二哥做起當家人,帶著弟弟妹妹們討生活。

當時的張學景剛滿6歲,跟著大哥走,他來到了北平中電三廠(後北京電影製片廠)生活。

哥哥給領導當司機。

張學景就為廠裡的領導、演員跑腿,偶爾能賺些小錢。

當時中電三廠的後院可是住著不少名人,謝添、韓濤、白楊、項堃 、齊衡、趙丹等。

他們很喜歡機靈懂事的小子張學景,平常對他來說也是多有照顧。

1964年,張學景11歲。

這一年導演沈浮剛調進中電三廠,準備拍攝電影《聖城記》。

定下演員謝添,沒想到在大概瀏覽劇本後,謝添找上了導演沈浮。

“導演,我看這還需要小演員。咱廠裡有個孩子形像很符合,我帶他來試試,你看行嗎?”

當沈浮見到張學景時,他確實覺得這孩子身上的純樸氣息很適合演村童。

但真正讓他點頭答應的,是一段讓人心頭髮酸的對話。

——“謝叔叔,我演戲能賺到錢嗎?”

“能,只要你好好演,就有工錢拿。”

——“那我能賺多少?能讓我和家裡妹妹吃飽飯嗎?”

“那你不僅要好好演,還要一直不停地演,你願意嗎?”

——「嗯,我想吃飽飯」…

化身為“小牛子”,這是張家六子人生中的第一部影視作品。

而謝添開了「推薦」先河後,廠裡喜歡張學景的演員各顯神通。

帶著他先後在《天橋》《更鳳記》等劇中現身。

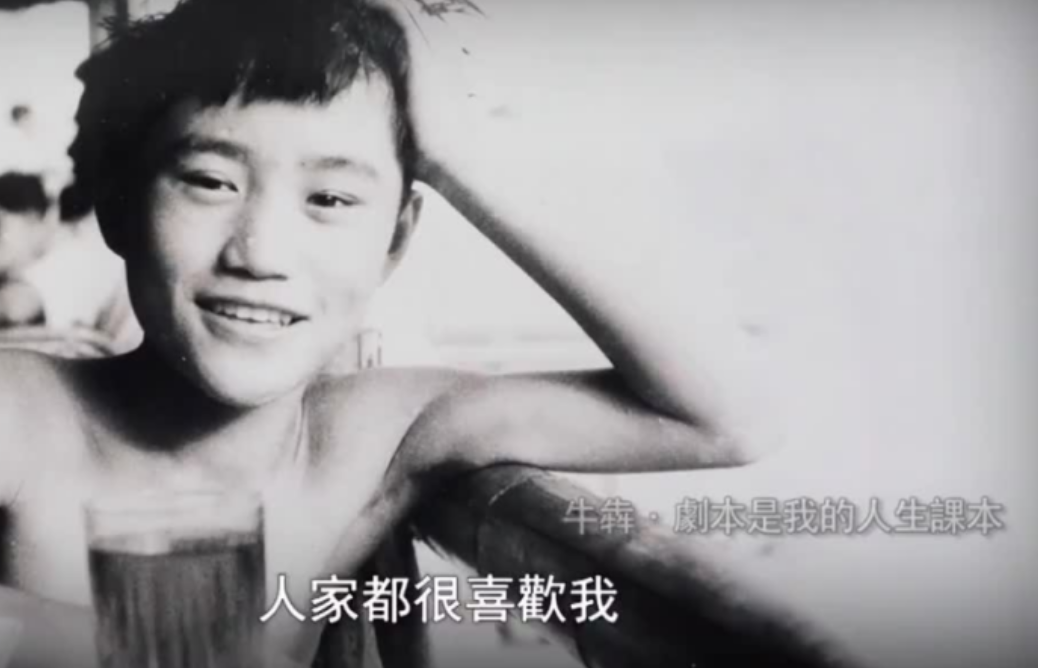

「我總是個幸運的人」

1947年,導演袁俊(張駿祥)到香港拍攝電影《火葬》。

白楊飾演少女“雙喜”,在劇中會被迫嫁給“小丈夫”酒店小掌櫃。

又需要一個孩子演,白楊直接推薦張學景,帶他一起去香港拍戲。

在臨出發前,張學景找到謝添。

“謝叔叔,他們都叫我‘小牛子’,我要出門了,你能幫我想個藝名嗎?”

謝添覺得行走在外,有個藝名確實可以。

於是就說:“你屬牛,人們又叫你‘小牛子’,不如四頭牛,叫牛犇吧,祝你奔出個大前途。”

這一奔,還真奔出了牛犇美好的未來藍圖。

《火葬》一播出,最先被注意到的不是陶金和白楊。

而是被大肆報道為「神童、童星」的牛犇。白楊很為他高興,之後動用資源幫他活動。

小牛犇自己也很爭氣,先後因《海誓》《大涼山恩仇記》名動一時。

小心收好自己拍戲的酬勞,有相熟的人來往兩地,他就託人送回去。

因為六弟的接濟,張家姊妹的生活稍稍有了好轉。

本以為未來在香港一直發展下去。

沒想到49年後,謝添託人給他捎來口信:

「家鄉一片大好,人人歡顏有飯吃,孩子,回來吧!」

一面思念著家鄉,一面急著忙完手上的工作,還完人情。

牛犇於1952年跟著陶金、顧也魯回到北京。

而一回來,他就收到了謝叔叔送出的「大禮」。

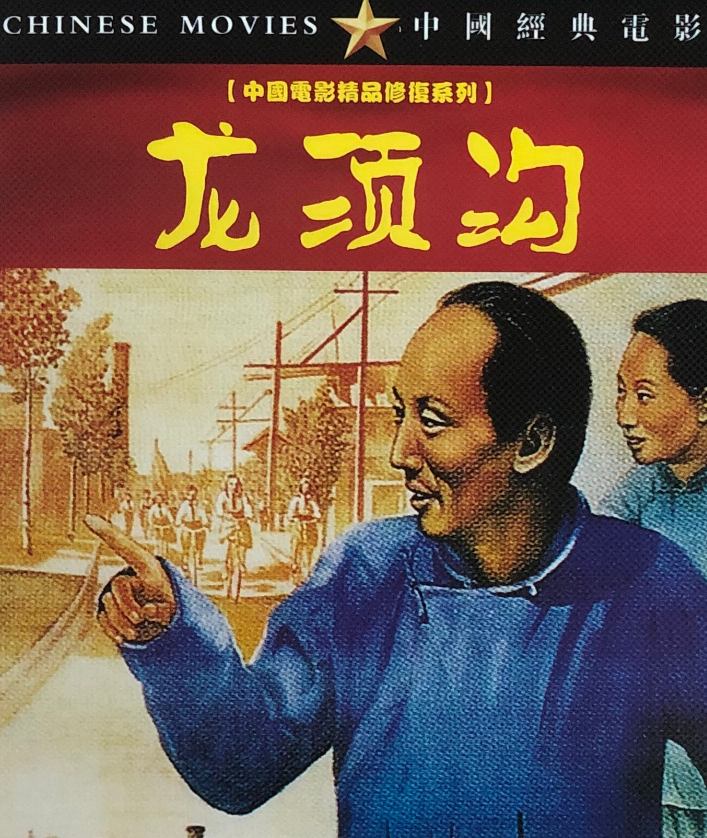

當時北影廠的著名編導冼群打算將老舍先生的同名劇《龍鬚溝》,改編拍攝成黑白長片。

而謝添為牛犇爭取到的角色,是「丁四」的兒子「丁二嘎子」。

在張伐、於是之、於藍、葉子等多位藝術家的嘔心力作下。

《龍須溝》被傳誦一時,後來更是被認定為「足以載入中國電影史冊」的作品。

當時的牛犇只有17歲,聲名大噪。

被上海電影製片廠一眼相中,牛犇開始在上海發展。

《山間鈴響馬幫來》《沙漠裡的戰鬥《紅色娘子軍》《天雲山傳奇》…

像個“專業配角”,牛犇也讓觀眾記住了自己。

而在發展事業的同時。牛犇也撞上了愛情。

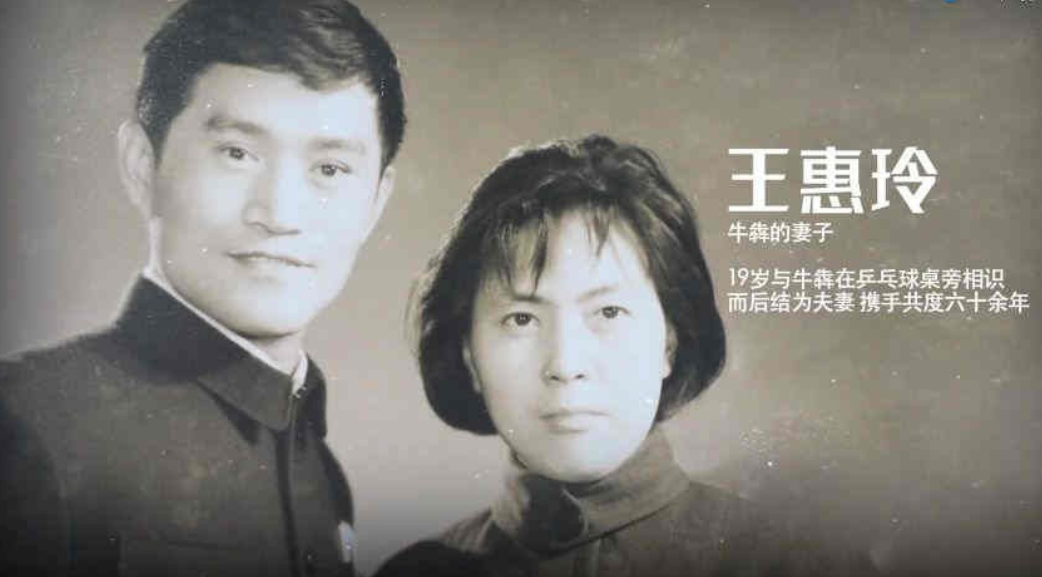

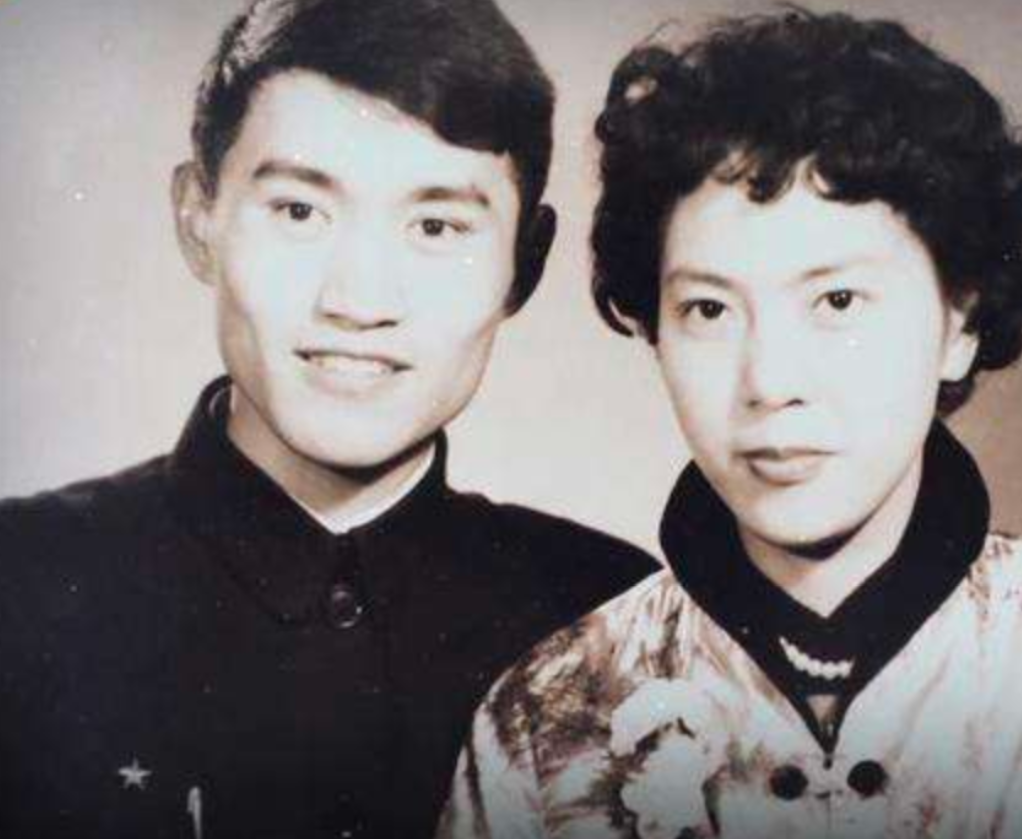

19歲的時候,牛犇在一個乒乓球檯旁,認識了後來與自己相伴一甲子的夫人王惠玲。

當時有人想要將王惠玲的姊姊介紹給牛犇,但沒想到他卻喜歡上了陪同而來的妹妹。

王家家境較為富裕,家教也很好。

青澀的年輕男女交往,愛意往往就像電石火花,噼裡啪啦地響個不停。

可牛犇和王惠玲克己守禮,交往一年多,兩人連牽手擁抱都沒有過。

純純的愛戀讓人想想就會臉紅心跳。

年齡雙雙跨20歲的門檻後,他們結為夫妻,過著細水流長的日子。

「她真愛我,我也愛她」

王惠玲是位教師,對學生極有耐心,對待丈夫同樣如是。

在外拍戲的時間往往不固定,電話沒有那麼普及,信件是那時最主要的聯絡方式。

很多時候牛犇前腳送出信,王惠玲還沒收到,牛犇就已經回到家。

可不論是春夏秋冬多晚到達,王惠玲總會起身做些熱飯熱湯,讓丈夫感受家的溫暖。

牛犇自小過慣了苦日子,生活中就養成了節儉的習慣。

王惠玲這樣富人家長大的孩子十分不解,為什麼要「兩件衣服換穿一季」。

但她從未因此和牛犇爭過嘴,反而慢慢改變自己的消費觀念,與丈夫一起節約。

“我夫人從不攀比,她明明有戒指項鍊什麼的。但年節親戚們聚在一起炫耀首飾的時候,她從不參與。”

而妻子這份不炫耀的背後,是受牛犇常掛在嘴邊「比金錢不如比人心」的影響。

從50年代到80年代,牛犇雖沒有大紅大紫,但也用一部部戲裡的配角。

磨礪了自己的實力,奠定了演藝事業的地位。

在這段期間,他也迎來了兩個可愛的兒子,伴著他們長大成人。

而王惠玲在孩子和丈夫之間,往往更在意丈夫的感受。

只要牛犇在北京拍戲,王惠玲就會把孩子送到母親那裡,自己按時按點給丈夫送飯。

她十分低調,不喜歡被關注,不進劇組內部,不跟演員打招呼。

每次都是牛犇掐著時間在門口稍稍等著,就會看見王惠玲提著便當從遠及近,面帶笑容。

孩子大一些了,到海外留學去了。

明明知道妻子有獨自生活的能力,牛犇在外拍戲的時候,依舊會不放心在家的妻子。

不是怕妻子遇到無法解決的困難,就是怕自己在家心情低落。

於是在教師妻子過寒暑假的時候,他就帶著妻子一起去拍戲。

「我夫人不愛生氣,很少很少,但她有一次發火,我後來知道的時候真的很受感動。」

那是在1980年的一天。

牛犇告訴王惠玲自己這天收工較早,讓她在劇組外等自己,之後一起去探望岳母。

王惠玲早早就來到約定地點,只是沒想到她會聽到有人在背後言說丈夫。

「『四牛叔』演戲多少年了?不如剛開始演戲的小年輕戲份重。真是可憐吶!」

「我可不想像他那樣混著,給人做配角成不了什麼大氣候。」…

聽著身邊做事的年輕男女你一句我一句,一向好脾氣的王惠玲再也忍不住。

她的聲音特別大:

「你們說的『大氣候』要怎麼大。我先生演戲30年,不管是主角還是配角,他都盡心盡力,對得起他的事業、他的良心。他兢兢業業,你們就不能這麼說他! 」

小年輕被嚇了一跳,訌地低頭離開。

而直到年輕人來給自己道歉,牛犇才知道。

那天傍晚夫人明顯哭過的眼睛,還有怎麼都問不出發生什麼事了的原因,竟然在自己身上。

「我們那代人不興說什麼愛來愛去,但她是真的愛我呀,我也真的很愛她。」

牛犇的兩個兒子,大兒子隨父親的本姓,取名張維。

小兒子牛犇一定要他隨母姓,取名王侃。

從影幾十年,牛犇不留一分錢,所得全都交給妻子保管。

需要時載找妻子“申請使用資金”,家裡的兩套房子也全在妻子名下。

可以說牛犇將自己的愛情與金錢全部交諸妻子手中,從沒想過要給自己留一點後路。

「我想著,最後表達一下我的愛吧」

1982年,導演謝晉找到牛犇出演自己的電影《牧馬人》。

雖然牛犇演的「郭謔(piā)子」是個配角,但他的詮釋得到了太多人的認可。

風頭甚至超過片中的男主角朱時茂。

拿到第三屆華人電影金雞獎,和第六屆百花獎雙料「最佳男配角獎」。

沉默多年的牛犇用配角證明了,自己的堅持是有意義的。

之後演戲不停,與方舒、王夫棠出演《日出》;與李長清、張百爽合作《男女有別》。

還有《平凡的世界》《上有老》《先結婚後戀愛》《一僕二主》《海鷗老人》等。

2017年,牛犇在第31屆中國電影金雞獎頒獎典禮。

和第16屆中國電影表演藝術學會金鳳凰獎的頒獎典禮中。

拿回來兩份重量級的「終身成就獎」。

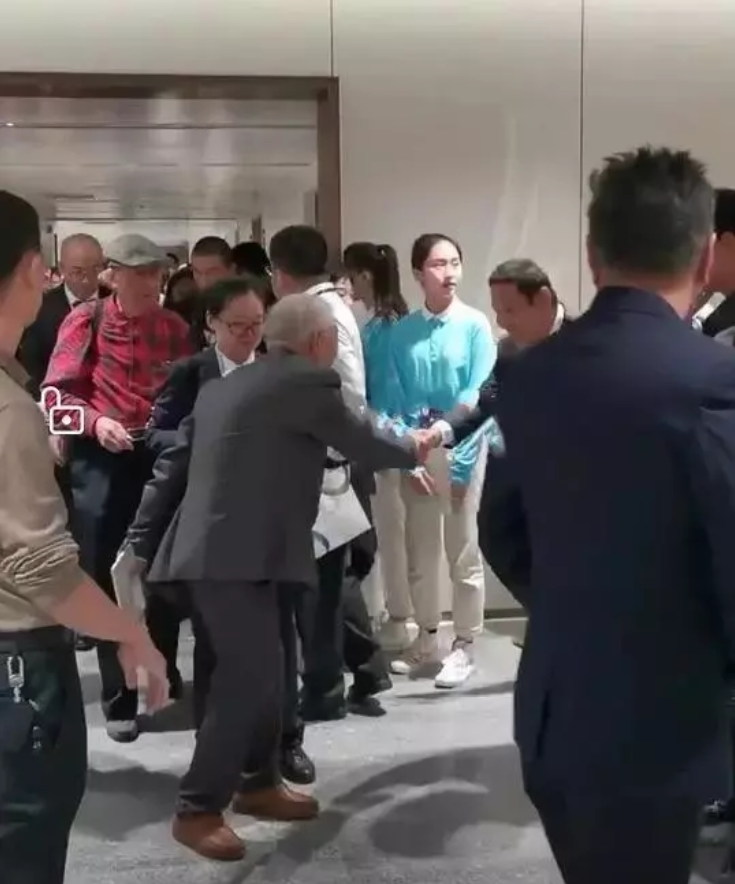

陳坤為其頒獎的時候,全場演員。嘉賓起立鼓掌。

陳道明在後台隔著多人看到牛犇後,快步過去點頭彎腰伸手緊握對方。

牛犇總是盡心盡力演好每一個或大或小的角色。

這份獎項就是對他工作最有力的肯定與嘉獎。

這一年他82歲,妻子和他一樣大。

當初嘲笑他「不成氣候」的年輕人泯於人煙。

而那個為他大聲說話,紅了眼眶的女人依舊在身旁陪伴。

把自己的榮譽交到妻子手中,兩位老人相扶相依的日子接下來卻沒兩年。

2018年,王惠玲病倒了。

天天守在床頭,牛犇肉眼可見地消沉下去,兩個兒子帶著媳婦輪番照顧。

王侃的妻子時間較為寬裕,平時常在公婆家候著。

但很多時候牛犇都不讓媳婦多做什麼。

他總是一邊與老伴聊著「孫女送來了什麼好吃的」「我今天學著做了道菜」。

一邊親力親為,小心輕柔地為老伴擦洗或是梳頭。

這樣溫馨的畫面總是讓媳婦想哭。

她天天祈禱,希望婆婆能好轉,希望家中的這兩位老人能平平安安,長命百歲。

但老天有時候無情起來,根本不會顧及任何人的感受。

2019年,王惠玲的病情加重住院,沒多久便與世長辭。

牛犇在人前沒有流下一滴眼淚,但辦完喪事回到家。

他把自己關在屋裡小聲嗚咽,喊了一晚上老伴的名字。

“我夫人住院後我就找人翻新屋子,我想著,在最後表達一下我的愛意吧,把家裡弄得漂亮點,溫馨點,讓她回來了住著也開心。”

“只是她沒回來,你們是裝修好後第一批來做客的人。”

2019年,在綜藝節目《我們的師父》中,牛犇這樣和大張偉、劉宇寧等人說。

老伴走了,牛犇後來也不願意住在家中睹物思人。

他說服兒子媳婦之後自己搬進養老院。只是這個消息很快就被爆出後引起了不好的言論。

有人說牛犇老師太可憐了,80多歲住進養老院孤苦無依。

其實不是,那個養老院裡有完善的設施,隨時待命的醫療團隊,和一群高素質的老年朋友。

張維和王侃兄弟分別組成的家庭中,也漸漸迎來了第三代。

如果無法時時刻刻陪在父母身邊,這樣的養老院,比家裡更適合養老。

“我一輩子沒存下什麼款項,這裡是我自己選的,兒子們爭著給我付了好多年的錢。”

「兒子孝順我,孫女還帶我去上伸展課。我還在拍戲,他們雖然不說,但每次都很擔心,會分出一個人來片場陪我。”

拍過上百部影視劇,牛犇老師確實沒有存下什麼錢財。

他用一生的積蓄資助了上百位貧困學子完成學業,擁有去拼未來的可能。

魯豫在訪談中問過牛犇老師,是什麼契機讓他願意無私地去幫助那麼多的學子。

而牛犇的回答,讓觀眾們感受到了他那顆跳動了70多年的,感恩的心。

「我也是被幫助長大的孩子。我這一路上有太多人幫我了。謝添叔叔、白楊姐等等。我到香港去了好幾年,謝添叔叔還記得我,告訴我時候到了,可以回家了。

「這恩情是我一輩子都不敢忘記一點。他們都不要我回報,那我就去幫助更多人,幫一個,就少一個孩子受苦難。受一份恩,這些孩子長大成材了,就會去幫別的人。

將曾經握在手中的溫暖捧給他人,從而將這份溫暖傳遞下去。

以一傳百,這百人中,總有一部分人,願意繼續傳遞這份愛。

一生坦蕩,無愧于己,無愧于人。

藝人有藝德,這樣的牛犢老師,值得人們讚嘆一聲--德藝雙馨大藝人!