【1979年3月30日】39年前的今天,從倒數第一到順數第一的勵志科學家童第周病逝

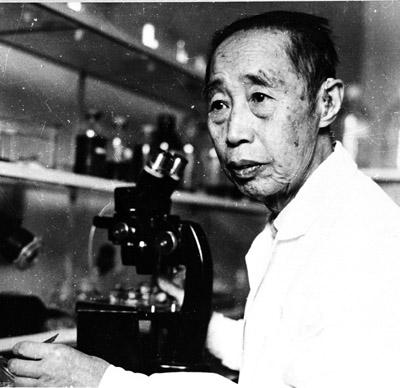

童第週(1902年5月28日-1979年3月30日)

【從倒數第一到第一】

1902年5月28日,童第週出生於今浙江寧波鄞州。 17歲時以插班生最後一名身分進入寧波效實中學就讀,經過刻苦努力,最後以第一名的成績畢業,考入復旦大學哲學繫心理學專業。

1927年(25歲),大學畢業後,擔任中央大學生物系助教。 1930年,由親友資助到比利時布魯塞爾自由大學學習,在布拉舍(A. Brachet)實驗室開始了胚胎學的研究工作,成績非凡。 1934年,獲博士學位。

小學語文課文《一定要爭氣》,講述了童第周青少年時期勤奮學習、刻苦鑽研的故事。

【三進山東大學】

1934年(32歲),回國後,童第週擔任山東大學生物系教授。抗日戰爭爆發,童第週隨學校內遷到四川萬縣。 1938年,山東大學解散,他先後在中央大學醫學院、同濟大學和復旦大學任教。

1946年(44歲),對抗勝利,山東大學在青島復校,童第週再任生物系教授、系主任。 1948年,當選為中央研究院院士,受邀到美國耶魯大學擔任客座研究員。

1949年(47歲),他再次回到山東大學,擔任動物系主任。 1951年,任山東大學副校長。 1955年,當選為中國科學院學部委員(院士),先後任青島海洋生物研究所所長、中科院生物學部主任。

【第一位「克隆」魚的科學家】

童第週在海鞘早期發育的研究中,證明在受精卵子中已經存在器官形成物質,精子的進入對此沒有決定性的影響。這項研究具有開創性,也使他成為了中國實驗胚胎學的創始人之一。

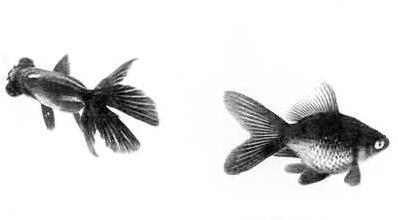

童第週將純化的鯽魚卵的核酸注入到金魚受精卵的細胞質內。這些動過手術的受精卵長大後,在320條幼魚中,有106條由雙尾變成了單尾。這說明,不只是細胞核控制生物的遺傳性狀,細胞質也起著非常重要的作用,進而提出核質關係理論。後來國際生物學界命名這種魚為——「童魚」。

(童魚與一般鯽魚比較)

1963年,童第週應用細胞核移植技術,把金魚的細胞核移植到去細胞核的角皮魚卵內,魚長大後有些性狀介於二隻魚之間。他成為第一位「克隆」魚的科學家,也為動物育種提出一個新的、可能的途徑。

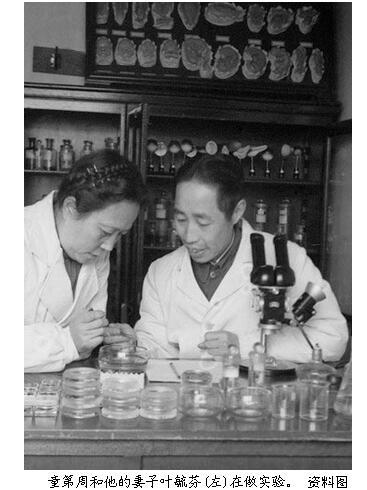

(童第週與妻子合照)

【打掃的先進工作者】

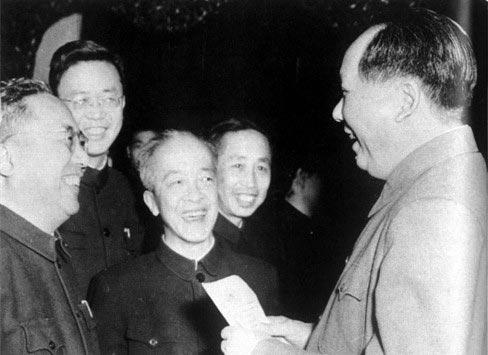

文革期間,在學院擔任衛生打掃。 1977年,任中科院動物所細胞遺傳學研究室主任。 1978年,在全國科學大會上,童第週被授予全國科學技術先進工作者稱號。同年,任中科院副院長。

1979年3月30日,在北京逝世。

(毛澤東會見童第週等科學家)