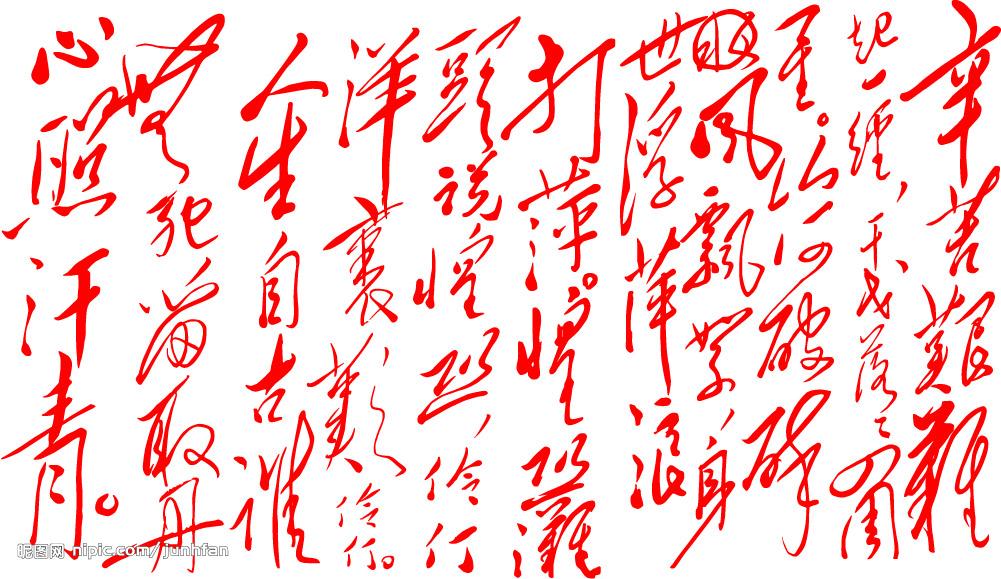

人生自古誰無死,留取丹心照汗青。 」這句耳熟能詳的經典愛國名句激勵了一代又一代愛國仁人誌士投身報國。其實,這句詩的作者文天祥也是一位碧血丹心的偉大人物,他一生曲折坎坷,為國為民,多半時間是在悲憤痛楚中度過的。

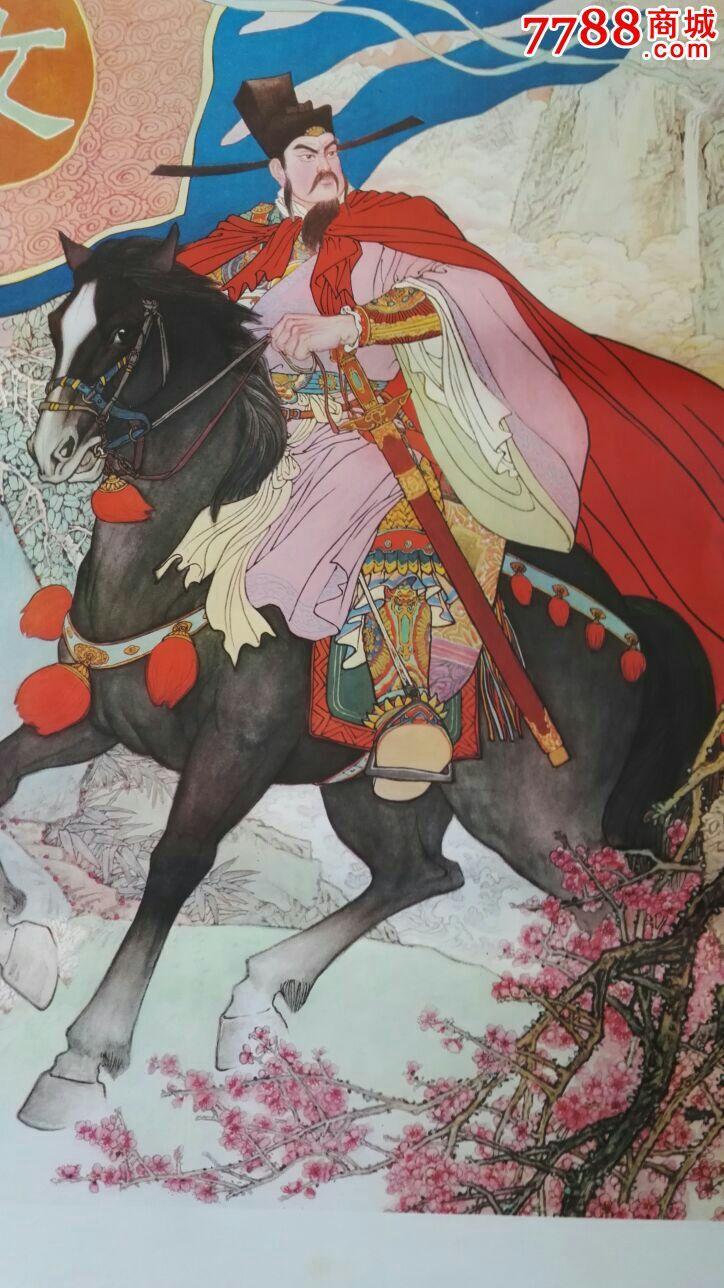

文天祥字宋瑞,又字履善,號文山,是南宋時期著名的政治家、文學家和愛國詩人。 1236年出生於江西廬陵(今江西吉安)淳化鄉富田村的地主家庭。 文天祥從小飽覽群書,也練習武藝,是個文武雙全的有志少年。 18歲時,文天祥獲廬陵鄉考第一名,第二年進入吉州白鷺洲書院讀書,同年中選吉州貢士,二十歲時在殿試中,他作“禦試策”切中時弊,提出改革方案,表達政治抱負,被主考官譽為“忠君愛國之心堅如鐵石”,由理宗皇帝親自定為601名進士中的狀元。正當文天祥有機會施展他的抱負和愛國之心的時候,四天后父親不幸病故,在古代的中國,以孝為先,為此,他不得不回家守孝三年。守孝期滿後,文天祥來到朝廷當官,由於當時姦臣當道,他報國無門,竟先後三次被罷官。雖歷經磨難,可文天祥的報國之心始終未曾動搖。

南宋末年,朝廷偏安江南,國勢弱小,北方蒙古族於1271年結束了內部爭奪皇位的自相殘殺局面,建立了元朝,接著把侵略矛頭直指南宋。 1273年,丞相伯顏統20萬大軍攻下襄、樊,以此為突破口,順江而下,兩年不到,便兵臨南宋首都臨安的近郊。蒙古兵所過之處,屍橫遍野,血流成河,農田荒廢,百業凋敝,這是一場空前殘暴的野蠻的侵略戰爭,南宋面臨著亡國滅種的嚴重威脅,而南宋朝廷卻長期為投降派所把持。早在1259年,宰相賈似道便以稱臣、割江北地區和歲納銀絹各20萬兩匹為條件,暗中屈膝求和。可是,伯顏卻意在滅宋,不停止南侵。

1275年,賈似道十三萬大軍被消滅,朝廷便再無可用之兵。此時宋恭帝在位,年僅四歲,太皇太后謝氏臨朝聽政,不得不發出“哀痛詔”,號召天下四方迅速舉兵“勤王”。文天祥當時正擔任贛州知府,他“捧詔涕”,拿出家產充當軍費,招募當地豪傑,起兵勤王,在兩三個月內便組織了義軍三萬,費盡千辛萬苦,幾經周折,趕到了臨安,以文官之身走上戰場。而在成千上萬大小地方官中,帶兵勤王的只不過他和張世傑三人而已,這個政權腐朽到什麼程度,可見一斑。而正是這個政權才「成全」了文天祥的偉大忠君愛國的思想。

1276年正月,元軍兵臨臨安,文武官員紛紛出逃。文天祥被任命為丞相兼樞密使,派他出城與元軍伯顏談判。文天祥深思熟慮後,毅然臨危受命,但不是去投降,他考慮是“戰、守、遷皆不及施”,“國事至此,予不得愛身”,他甚至藉此機會觀察一下敵營的虛實以謀“救國之策」。但他沒有想到,他的義兵則在同時被投降派命令解散。文天祥於是被伯顏抓捕。

敵人的兇殘不曾使文天祥受困,昏庸的朝廷和無恥的投降派卻使他遭到了第一次嚴重的挫折。文天祥這次所受的打擊是巨大的,但是他並沒有灰心。

二月初九日,文天祥被押送去大都(今北京),行至京口(今鎮江),在義士的幫助下,逃脫了虎口。七月,文天祥便在南劍州(今福建南平)打起帥旗,號召四方英雄豪傑起兵,收復失地。 1277年三月,文天祥統兵進軍江西,收復南部數十州縣,同時圍困贛州、湖南、湖北皆起而響應,震撼了江南,鼓舞了人民的反侵略鬥志,使元統治者大吃一驚。元忙調40萬大軍來解贛州之圍,另派兵五萬追擊文天祥。八月,空坑一戰,遂致大敗,部將數人犧牲,文天祥的妻子和子女都被俘了,而他的一個部下趙時嘗在緊急中假扮文天祥,吸引了元軍,文天祥才得乘隙逃脫。而趙時嘗隨即被殺。這是文天祥在一年多時間內所遭到的第二次重大挫折。

1278年十一月,他收拾殘軍,加以擴充,移兵廣東潮陽,不幸於十二月二十日兵敗五坡嶺。 1279年正月,文天祥兵敗被俘後,恰值英雄末路,此一去,「百年落落生涯盡,萬裡遙遙行役苦」「以身殉道不苟生,道在光明照千古」「威武不能屈,富貴不能淫」。在這生與死的關頭,他坦然選擇了以身殉道。文天祥這種以身殉國,視死如歸的偉大精神使得敵人束手無策,一籌莫展。這其實等於宣告了反侵略戰爭的勝利,是正義的勝利和他自己所讚頌的「正氣」的勝利。也等於宣布侵略者的失敗,是一切投降派和賣國賊的失敗。

1283年1月9日,文天祥在大都柴市口英勇就義。

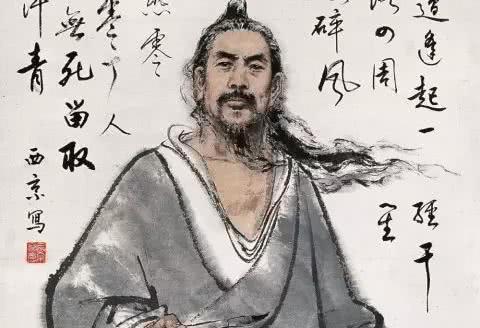

文天祥的忠實可謂「忠」的實實在在,沒有半點虛假。只是天命不可違,他忠心的對象實在不能讓人“讚歎”,而文天祥的行動卻讓人感嘆。一個臣民能忠心到這種地步,是中國歷史的驕傲。忠心到這種地步而又是這種結局,的確是那個時代的一個悲哀。

文天祥被押解到刑場時,大義凜然地跪向南方,從容就義,死時只有四十七歲。文天祥多麼偉大,臨死之前也不忘對著祖國的方向行最後一禮,他的一生都是為了國家而活著,他是真正的民族英雄,他的忠心和熱血將永遠在歷史的長河中熠熠生輝。