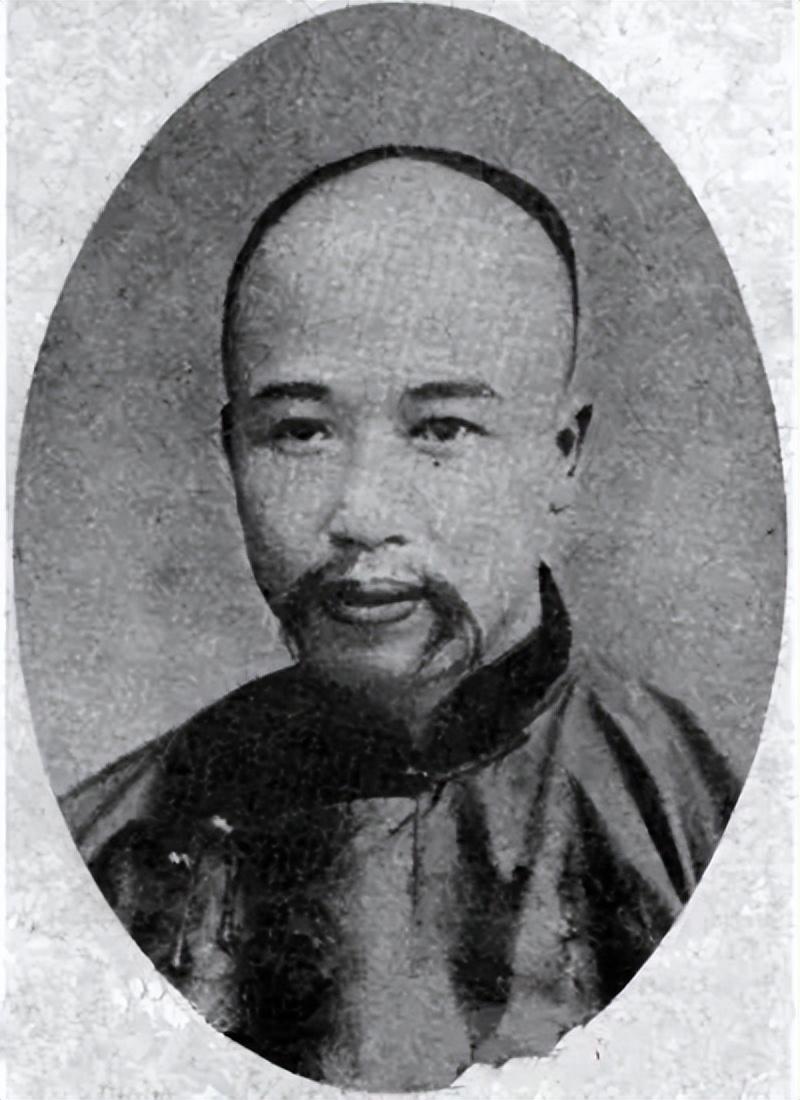

康有為(1858年3月19日—1927年3月31日),原名祖詒,字廣廈,號長素,又號明夷、更甡、西樵山人、遊存叟、天遊化人,廣東省廣州府南海縣丹灶蘇村人,人稱康南海,中國晚清時期重要的政治家、思想家、教育家,資產階級改良主義的代表人物。

康有為出生於封建官僚家庭,光緒五年(1879年)開始接觸西方文化。光緒十四年(1888年),康有為再一次到北京參加順天鄉試,藉機第一次上書光緒帝請求變法,受阻未上達。光緒十七年(1891年)後在廣州設立萬木草堂,收徒講學。光緒二十一年(1895年)得知《馬關條約》簽訂,聯合1,300多位舉人上萬言書,即「公車上書」。光緒二十四年(1898年)開始進行戊戌變法,變法失敗後逃往日本,自稱持有皇帝的衣帶詔,組織保皇會,鼓吹開明專制,反對革命。辛亥革命後,身為保皇黨領袖,他反對共和製,一直策劃溥儀復位。民國六年(1917年),康有為和張勳發動復闢,擁立溥儀登基,不久即在當時北洋政府總理段祺瑞的討伐下宣告失敗。康有為晚年始終宣稱忠於清朝,溥儀被馮玉祥逐出紫禁城後,他曾親往天津,到溥儀居住的靜園覲見探望。民國十六年(1927年)病逝於青島。

康有為作為晚清社會的活躍分子,在倡導維新運動時,體現了歷史前進的方向。但後來,他與袁世凱成為復闢運動的精神領袖。

歷史評估:

梁啟超:「先生是最有自信的人,他所堅持的主義,無論任何人都不能搖晃。在學術上是這樣,做事情也是這樣,從來不肯為了做事而讓自己的主義有所遷就,但卻每每曲解事實來遷就他的主義,所以批評先生的人,總是說他武斷、執拗、專制。

安維峻:「惑世誣民,非聖無法」。

章太炎:「國之將亡必有;老而不死是為」。

茅海建:「康有為的言論多有誇張自揚之處,須得處處小心」。

王進玉:康有為所說的“書者形也”,把書法定位在形的層面,是清代後期出現的論調。

軼事典故:

古董醜聞

在《這個世界會好嗎—梁漱溟晚年口述》中,梁漱溟披露了康有為兩件關於古董的醜聞:一件是,康有為在陝西西安的臥龍寺參觀時,將寺中多卷珍貴的古版佛經裝到他的騾車上試圖盜走,後來被發現並追回。還有一次,康有為向銀行家餘凡澄「借」一幅十分名貴的字畫,試圖據為己有。餘凡澄多次討要不得,便不得不派許多人到康家強行索回。

牛教問答

光緒二十三年(1897)初,康有為第二次到桂林講學。當年開春三月,康有為從桂林由陸榮廷的老上司、師爺唐景崧、岑春煊的介紹前來明秀園拜會陸榮廷,期間在園內的“別有洞天”亭中舉行了私人宴會。一次酒過三巡,康有為抬頭看著亭子支架上掛的書有“別有洞天”的牌匾,打趣地問道:“'洞天福地'是道教徒的熱門熟語,您到底信道教,還是信佛教?”陸榮廷也望瞭望那塊牌匾,擺擺手笑道:「我既不信道,也不信佛,就是當地人信奉的師公,我也不信!我只信牛教! 。康有為洗耳恭聽,莫名其妙,又用廣東話說道:「不知道!唔知!」陸榮廷接著也用不甚標準的廣東話說:「有乜嘢難知嘅!」然後馬上用柳州話接著說:「這首山歌說的是:牛有四個胃,體壯力很強,幹生全咬碎,消化不慌忙嘛!」康有為哈哈笑了起來,說:「這是民謠歌謠,不是什麼宗教嘛!

接著,陸榮廷臉色有點嚴肅,一本正經地說:「說實話,我陸榮廷是個大老粗,世界的事懂得少,什麼宗教不宗教,我一竅不通,我只看到農民養的耕牛本事大,乾草、枯草、嫩草、老根一起吞下肚子裡去,飽了就蹲在樹蔭下慢慢再吐出來,七咬八嚼,再吞下肚裡消化它,不也有力得很嗎?梁啟超前不久也來找我,叫我搞反主義;現在您來找我,教我大搞什麼改良主義。

光緒衣詔

康有為身上有一個大謊言,就是所謂的「衣帶詔」。此衣帶詔是光緒會見楊銳時寫給楊銳的,上面有「爾其與林旭、劉光第、譚嗣同及諸同志妥速籌商」等語。後來康有為說,是他受此「衣帶詔」。他以為詔書上提到的人都已死去,死無對證。他想不到的是,楊銳被殺後,他的兒子楊慶昶趁扶柩回四川,縫到四川舉人黃尚毅的衣領中,帶回老家,後來又拿出來。皇帝的手書,是鐵證,偽造不了。 「衣帶詔」之事大白於天下。但康有為卻逃到海外,以「衣帶詔」等事欺世而盜名,斂了很多財。

晚年婚姻

康有為落魄上海,天天狎妓,卻無錢償嫖資。久而久之,讓妓家知道了,群到康有為所住的客棧索取,康有為覺得很不好意思,就往廣東逃。上船之日,各妓家都到船上來找他,搜了半天找不到。開船後,有水手看見船板內有人,大驚,呼眾人來看,正是康有為先生。後來,有人寫詩諷之:「避債無台卻有舟,一錢不值莫風流」。民國七年(1918年)春夏暢遊杭州。這位“聖人”竟“挾妓遊湖”,並乘興做詩一首,開頭便是“南妝西子泛西湖,我亦飄然範大夫”。把妓女比喻為西施,自己比喻成范蠡,一時被傳為笑柄。康有為泛湖閒遊,忽見一位妙齡女郎在麋紗,疑是西施再世。經打聽此女叫張光,年僅18歲,尚未婚配。康趕緊託人提親,張家見康已年逾花甲,婉言相拒。但在康的堅決要求和媒人盡力撮合之下,家境貧寒的張家最終點了頭。民國八年(1919年),康有為在上海舉行婚禮,親朋好友盡皆道賀,唯獨妻妾兒女均不贊成這門親事,以集體缺席婚禮相抵制。

來源:唐宋詩詞古詩詞