三顧茅廬,這是一個家喻戶曉的故事,然而這又是一段被演義籠罩的歷史。 「三顧茅廬」是諸葛亮人生中重要的轉捩點,諸葛亮由此成為劉備一生中最重要的謀士。在《三國志》裡,有關」三顧茅廬」的記載只有五個字:”凡三往,乃見「。更有史書記載,是諸葛亮毛遂自薦,而不是劉備三顧茅廬。

那麼歷史的真相究竟如何? 「三顧茅廬」的故事為什麼會一再傳唱?

話說時值建安末年,曹操挾天子以令諸侯,群臣皆是敢怒而不敢言,只得聽從;而孫權則在年少之際便承襲了他的父兄所創立下的基業,盤據江東,佔有絕對的地理優勢。

而當時的劉備呢?他真在做什麼呢?他當時正依附於劉表,劉表對他也很好,但劉備總是表現得非常憂慮,在某一次的宴會期間,劉備如廁後回來之時是滿眼帶淚。劉表覺得有些奇怪,這時劉備便說道,因為他看到自己的」髀肉復生「,不禁長嘆自己已經是歲月老去,卻依然一事無成,因而便很傷心。

劉備的話反而引起劉表的懷疑,他便讓劉備遷往荊州附近的一個小縣城住下。劉備拜訪了當地的名士水鏡先生司馬徽(即司馬德操),司馬徽向他舉薦了“臥龍”(諸葛亮)與”鳳雛”(龐統),說只要得到其中一個人,就能得到天下。

後來穎川的徐庶都前來投靠劉備,他也說諸葛亮乃是當世之賢。劉備想讓徐庶去請諸葛亮,徐庶卻說:”此人只可就見,不可屈致也。將軍還需枉駕顧之。“

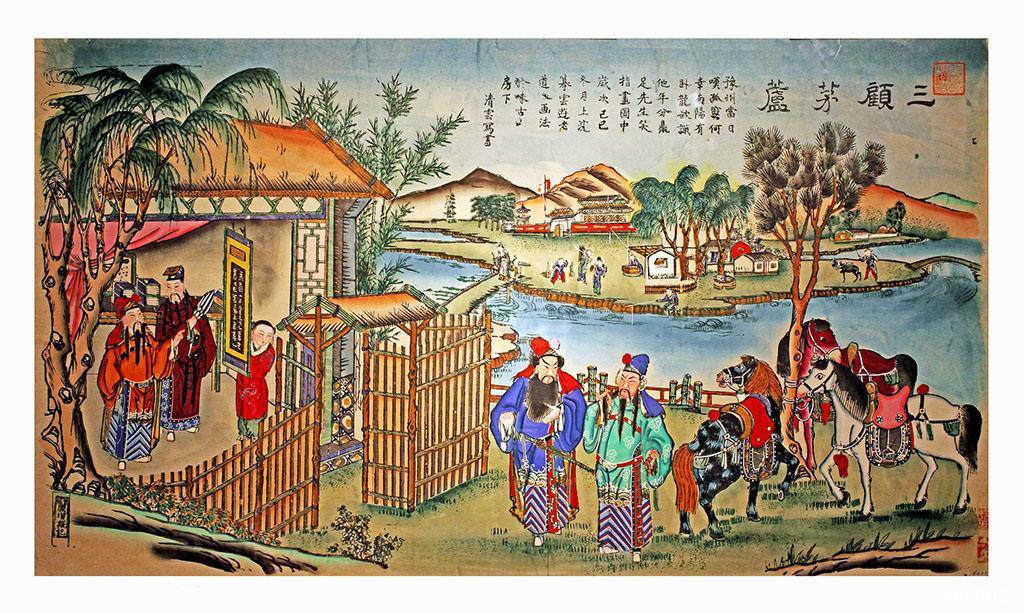

後來,劉備作帶領關羽、張飛,親赴襄陽(即今湖北襄樊)城西二十里地的隆中臥龍崗探尋拜諤諸葛亮。前兩次他都未曾見過諸葛亮,直到第三次他才見到了諸葛亮。諸葛亮就在臥龍崗的草廬中,自兩人相見之後,劉備與諸葛亮暢談起了天下的局勢,諸葛亮還提出了“鼎足三分”的計策,這讓劉備大為喜悅。而諸葛亮也被劉備的誠意所打動,也願意出山輔佐劉備去謀劃以奪得江山。這便是後人皆知的劉玄德」三顧茅廬」以及諸葛亮的」隆中對」。

《三國志》的作者陳壽是認可」三顧」之說的。陳壽在《諸葛亮傳》中曾對傳主做出這樣的評價--」然亮才,於治戎為長,奇謀為短,理民之幹,優於將略。這就是正史當中的記載,也就是」三顧茅廬說「。

但也有觀點認為劉備」三顧茅廬」是假,諸葛亮」毛遂自薦」是真。 魚蒙的《魏略》書中說劉備並未屈駕去拜訪諸葛亮,是諸葛亮自願歸附劉備的。西晉司馬彪的《九州春秋》當中也有類似的記載。當時劉備也屯兵於樊城,諸葛亮預見到曹操要攻打荊州,於是便北行而要求見劉備。

劉備當時正與眾賓客言談,因為劉備從未聽過諸葛亮的名字,因此對他毫不在意。在過了一會兒之後,等到別的客人都走了,只剩下諸葛亮還停留在那裡。劉備問他為什麼還不離開,諸葛亮便向他進言荊州的形勢,以及劉備現在所應該採取的對策,劉備聽完之後是大為動容,覺得諸葛亮這個人才非常難得,從此待以上賓。

有人認為」晉見說」很符合歷史。 《魏略》較早於《三國志》,魚蒙此說應較可信。若以當時的情形來分析,諸葛亮既然有心去輔佐劉備,為何還會兩次避而不見呢?並且諸葛亮時年方才二十七歲,」皇叔怎麼會願意去屈節下顧呢?這的確讓人心生懷疑。

有人則調和了這兩種說法之間的衝突,認為」三顧茅廬」與諸葛亮的樊城自請相見都是真實存在。 清代學者洪頤煊在《諸史考異》中說諸葛亮第一次見劉備在樊城,劉備雖然以上客之禮招待諸葛亮,但並不是十分特別器重他。後來等到徐庶舉薦時,兩人才再次相見,逐漸有了很深的感情。並指出:在建安十二年初見,再次相見是在建安十三年。諸葛亮後來非常感激,因而記入了《出師表》。

其實,當今的史學家對此也是中所紛紜。不過更被認可的是「先自薦後三顧」一說。這就是指諸葛亮確實自負其才,因此極力想找一個鮮明君主施展自己的才華,碰巧當時劉備就在隆中附近。他初次見面不成,但並沒有放棄。於是他回到隆中,和鄉親百姓講了此事,讓他們在種地的時候唱歌,歌詞中要有」臥龍」等詞語,然後在找其幾個朋友一起糊弄玄虛,最後自己在安心釣魚,吊足劉備胃口。畢竟我們都曉得,太容易得手怎麼會被重視呢?因此才來了這麼一出」三顧茅廬」。

三顧茅廬的具體細節到底怎麼樣,現在已幾不可考,但絕對不是像《三國演義》裡所寫的那樣簡單又粗暴。儘管」當隱士」是一條成名的道路,諸葛亮也這樣做了,但這還是遠遠不夠的,於是諸葛亮又找到一個好岳父,而後諸葛亮又每天看新聞聯播了解國家大事,偶爾礙著朋友的面子也不得不被約談分析一下國家的局勢,直到」隆中對」時,諸葛亮終於一氣呵成地說出了自己政治抱負。

這更確信無疑地證明了諸葛亮本質上是想」出仕」的。就算劉備不是三顧茅廬,哪怕只是一顧,諸葛亮也會欣然願意輔助他的。

不管”亮詣備”,抑或備”三顧”請亮,總的以來,劉備與諸葛亮君臣得遇,風雲際會,便成就了鼎足三分的一番事業,他們的故事也成了一段千古佳話。

歷史紀聞:深淺度挖掘歷史故事,民間野史,古史雜談,述古道今。