傷痛的楚漢(6)

主筆:閒樂生

西元前208年11月初,項羽一舉誅殺卿子冠軍宋義,威震諸侯,名揚天下。齊國將領田都,一向崇拜項羽之武勇,聽聞項羽奪了軍權,立刻背叛田榮,往助項羽救趙;已故齊王建的孫子田安,也攻下濟北數城,率部投奔項羽,共往救趙;燕王韓廣,同時派出燕將臧荼,南下救趙。

楚軍開出安陽後,不日進入濟北郡(今山東泰安一帶),兵抵平原津(今山東平原附近),開始作渡河的準備。

當時,在黃河的那邊,有這麼幾隻軍隊:

第一:鉅鹿城南敵軍章邯部,兵力二十餘萬。

第二:鉅鹿城下敵軍王離部,兵力二十餘萬。

第三:鉅鹿城內友軍張耳部,兵力萬餘。

第四:鉅鹿城北友軍趙國大將陳馀部,兵力數萬。

第五:鉅鹿城北友軍趙將張敖部:兵力萬餘。

第七:鉅鹿城北友軍燕將臧荼部:兵力數萬。

第六:鉅鹿城西友軍齊將田都部:兵力數萬。

第八:鉅鹿城西友軍齊將田安部:兵力數萬。

一切對諸侯軍方面非常不利:兵力不足、糧草匱乏、戰鬥力差,派系鬥爭嚴重,各路援軍更是重演戰國時代那種畏秦如虎的鏡頭,作壁上觀,觀望不前,對鉅鹿援而不救。這其中,最令人唏噓的就是張耳陳馀的故事。

趙國的相國張耳與大將軍陳馀本是魏國的遊俠名士,曾一起在信陵君門下當門客,二人情同手足,號稱刎頸之交。後來魏被秦所滅,他們便一同逃亡,成為遊俠,秦始皇得知此事後,大為忌憚,在這位千古一帝的法家國度裡,不允許有體制外的強大勢力存在,於是命令特務組織大肆搜捕,並對二人高額懸賞,張耳懸賞千金,陳馀懸賞五百金,可見這二位的能量那是相當強。

圖:張耳與陳馀

後來,陳勝吳廣起義爆發,他們便跑去投靠,並隨同陳勝屬下將軍武臣一同收復趙國,接著又相繼擁立武臣、趙歇為趙王(武臣後被部將殺害)。總之,兩人多年來風風雨雨、形影不離、生死不棄、肝膽相照,可以說是人間夥伴的典範,至少表面上是如此。

但即便如此,陳馀乃至張耳的兒子張敖都不願出兵去救鉅鹿,畢竟秦軍太強大了,連六國公認最強的項樑都讓人家收拾了,咱們還裝什麼牛逼。人可以裝牛逼,但要是在牛面前裝牛逼就錯了,因為人家的逼更逼真啊!四十萬秦軍虎狼之師,那可是好惹的麼?

張耳氣壞了,他對自己兒子比較寬容,卻對陳馀期望甚大--說啥刎頸之交,連救都不肯救人家!我等出自信陵君門下,可謂中原遊俠之首腦,所謂遊俠之士,扶弱鋤強,如父如兄,輕生死,重然諾,有重義之德,可你卻如此對你的義兄,豈不令人齒冷?

於是,張耳派出使者張黶、陳澤,去斥問陳馀:「從前吾與公為刎頸之交,今趙王與耳困在圍城,旦暮且死,所望惟公。而公擁兵數萬,不肯相救,豈非有負前盟! 若果能踐前言,何不亟赴秦軍,拼與同死!

陳馀也很生氣,你就會叫我,咋不叫你兒子陪你一起死?救救救,這怎麼救嘛!於是回答說:「我非不欲相救,但兵力未足,冒昧前進,徒使全軍盡覆。且吾所以留命不死者,欲為趙王、張君破秦報仇。今若俱死,如以肉委餓虎,何益?

說來說去,陳馀反正不肯去送死了,他只派了五千兵,令張黶、陳澤帶回去意思。

這點意思,實在不夠王離意思,張黶、陳澤帶了五千兵剛到鉅鹿城下,就被王離吃了乾乾淨淨。這五千人,也真夠可憐的,徒然做了張耳陳馀所謂義氣的犧牲品。

這以後,張耳陳馀兩個死黨算是徹底掰了,從此,他們反目為仇,乃至後來生死相搏,再不顧及從前的半點情分。這就是友誼在亂世中的悲哀,項羽劉季如此,張耳陳馀也是。

連張耳的好兒子,好兄弟都不肯救鉅鹿,其他諸侯就更別說了,一個個都在城外觀望,也不知是在等待奇蹟發生,還是在等待城破投敵。

當然,咱們也不能太強求這些諸侯援兵,中國人並非全都是活雷鋒,救人可以,捨己免談。從古到今的地方軍閥們,除非生死存亡之際,往往都以保存實力為重。這些胸無大志膽小無能的平庸之輩,注定沒有拼死一搏的勇氣,注定被恐懼所控制,注定無法承擔歷史的重任,注定只能淪為時代的配角,為天下所笑。

在這種惡劣情況下,項羽該怎麼辦?

這時候,項羽的頭號大將英布給項羽出了個餿主意:“秦軍勢大,不如急引軍趨秦,與沛公會師,及其鋒而用之,可以據咸陽,制天下也。”

項羽道:“關中易入,然救趙何?”

英佈道:「《軍志》曰'攻其必救也。』使我軍入關,章鄔、王離必釋趙自救。我據關逆擊其前,趙與諸侯救者十餘壁躡其後,覆之必矣。舉解趙之圍,而收功於秦也。西周時兵書,已失傳)

這招看起來很美,其實爛透了,實際上這只不過是英布的私心作祟,他既嫉妒劉季與項羽的親密關係,又害怕劉季先入關中搶佔大功,所以才出此下策。

項羽正在思索,他身邊一個叫韓信的執戟郎中立刻出言反對道:「秦軍圍趙已近三月馀,鉅鹿城兵盡糧絕,隨時有可能為秦軍所破,吾恐我軍尚未攻至關中,趙已亡國耳。

一邊是頭號大將英布,一邊是胯夫出身的韓信,項羽當然站在英布這邊,即便他對韓信的意見深為認同。

於是項羽大怒道:“這裡哪有你這個胯夫說話的份兒,給我退下!”

韓信氣結,但是沒辦法,誰叫他出身低微,名聲也不好,即便是國士無雙,項羽也不會用他,更何況項羽本人才高八鬥,智勇冠天下(至少他自己是這麼認為),也不需要再一個聰明人來搶他的風頭。

“聽到沒有,給我退下!”

可憐的韓信只好持著他的戟,帶著滿腔的懷才不遇,黯然退出帳外。

項羽回過頭,親切的對英布說:「當陽君之言亦善。然籍生平處事,但為『義俠』二字耳。今諸侯抗秦,同氣連枝。吾雖新造之軍,必奮勇而抗積威之秦,以救瀕亡之趙,不亦義乎?

圖:項羽與英布

更重要的是,其實把各國援趙人馬統統加進去的話,人數也超過了二十萬,足可與章邯或王離一戰,問題是現在諸侯軍又重現了戰國時的弊病,一個個都心懷鬼胎,誰也不想帶頭攻打強大的秦軍,這就成了一個死循環的囚徒困境,如果不破解這個困境,滅秦就是天方夜譚。現在楚軍只有帶頭將秦軍主力打垮,打消諸侯的疑慮,才能夠形成合力攻秦的局面;另外透過這次勝利,楚軍也可對秦軍與諸侯軍形成巨大威懾,奠定自己的天下領袖地位。所以項羽這次不僅要展示自己的“義俠”,更要展現自己的強大,而一舉將所有抗秦力量團結在自己的麾下,以開創關東諸侯數百年來從未實現的六國合縱滅秦的偉大事業!

英布被項羽的高尚情操與宏大謀略深深打動了,他立刻表示,願意自領部曲,率先渡河,以探秦之虛實。

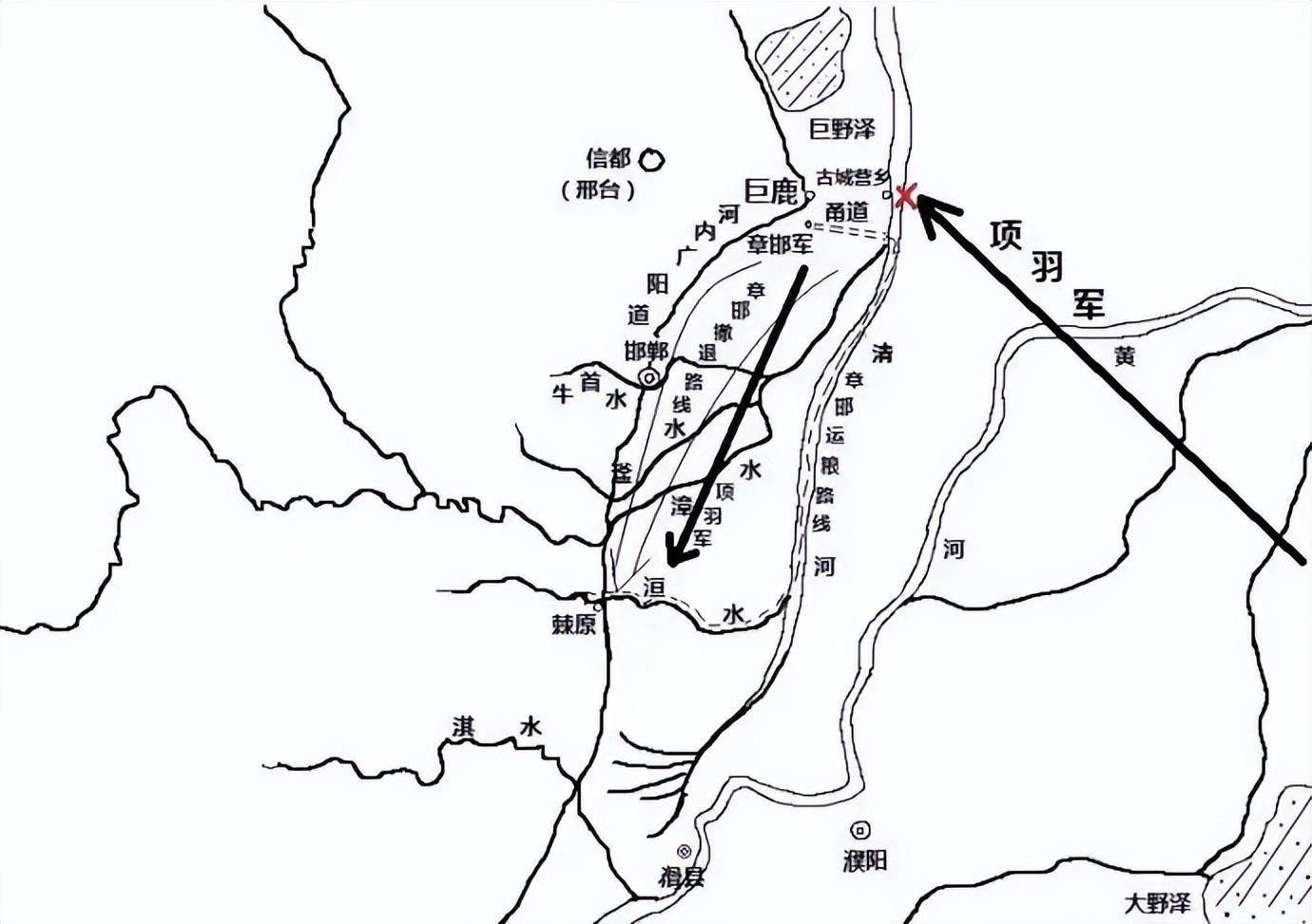

項羽大喜,隨即命英布及蒲將軍率先鋒部隊兩萬,渡河擊秦,任務是探清敵情,同時破壞章邯給王離輸送糧草物資的纈道,最後掩護大軍渡河。

以區區兩萬軍隊去衝擊秦二十萬大軍,無異於以卵擊石,所以項羽給英布佈置的任務並不是與秦軍正面對決,而是將兩萬人分成數十支小遊擊隊,如數十支鋒利細小的梅花針,狠狠的戳進章邯軍和王離軍之間的大動脈血管(運糧甬道)裡去。

我們知道,守城需要充足的糧草,殊不知圍城的軍隊更需要,否則圍不了多久就得撤退。 ——項羽劉季之所以每次攻城都速戰速決,有時攻下還屠城,最大的原因就是他們缺糧。

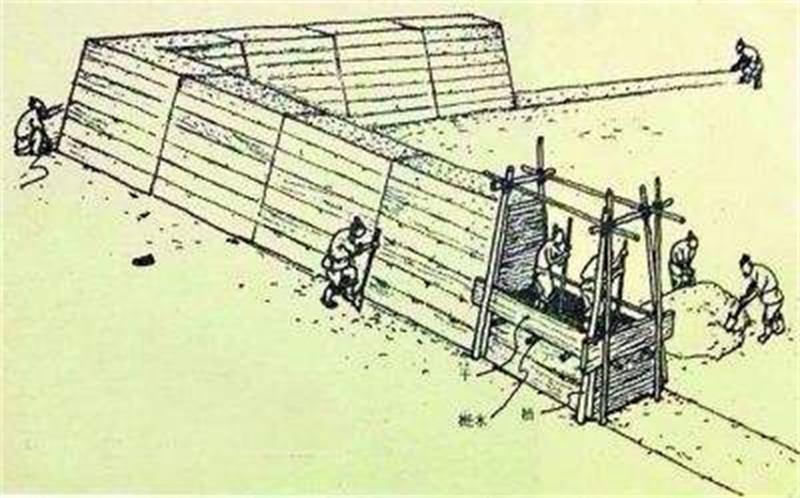

秦軍同樣是如此,所以章邯軍才不得不駐紮住棘原(今河北大名一帶)這個船運碼頭兼倉儲所在地,將秦軍糧庫敖倉的糧草由黃河漕運至此,然後加緊修築纈道,利用甬道再將糧草運往鉅鹿城下的王離部。

看來這條蔓延數百里的大甬道,就是秦軍的生命線,砍掉它就等於斷了秦軍的活路,要知道在進入11月寒冬後,運輸更加困難,如果沒有甬道的保護,這條漫長的補給線上的糧草,就跟白送給敵人沒什麼兩樣。

項羽派英布去破壞秦軍糧道算是派對人了,這傢伙本來就是大盜出身,最擅長的就是打遊擊戰,從前在鄱陽湖的時候,他每每面對數倍於幾的官兵,總能來去如風,打完了就跑,得了便宜就溜,讓敵人一根毛都抓他不到。這次還是那樣,英布重新化身為從前的土匪,在秦軍漫長的生命線上四處刺孔,刺的秦軍腸穿肚爛,刺的章邯焦頭爛額。

見過無賴的,沒見過這麼無賴的,章邯指揮慣了數十萬軍團大作戰,一時間要面對英布這倏忽不定的遊擊戰法,他還真有點不適應。

能將百萬兵如一人者,當為名將,能將區區萬馀兵而遊擊百萬大軍者,亦為名將也。

結果沒幾天,秦軍的甬道就被打成了個爛篩子,在黃河邊的華北平原上,我們常能看到這樣一副情景:一隊楚軍士兵正在拆纈道,突然遠遠發現秦軍來了,趕緊呼嘯一聲提溜起夯錘就跑,秦軍一部分在後面死追,一部分留下來修補甬道,剛修到一半,另一支楚軍又來了,他們就在離修牆秦軍數百米之外的地方大搖大擺的拆牆。秦軍無奈,只好丟掉版築,拾起兵器又去打那支楚軍,如此循環往復,反正拆的總比修的快,秦軍一點兒辦法都沒有。

怪就怪,這甬道太長了,足足數百里,怎麼守嘛!

這是空間優勢,另外還有時間優勢,章邯再怎麼嚴加防備,也擋不住英布深更半夜去挖牆腳,他總不能讓士兵們通通不睡覺去守纈道吧!

看來,項羽絕非一個有勇無謀之輩,他派英布率領遊擊隊破壞秦軍甬道,一可讓章鄔軍草木皆兵、疲於奔命,二可讓鉅鹿城下的王離軍缺糧,降低其士氣;二者都收到了奇效。就這樣過了快一個月,項羽估摸秦軍也被折騰的差不多了,於是決定動手,他的五萬大軍在英布的掩護下,從平原津順利渡過黃河,又向西來到了漳河邊。從此再渡過漳水,就是秦始皇暴斃的沙丘行宮了,沙丘離鉅鹿只有十幾公里,不到一天便可直抵鉅鹿城下。