老子,姓李名耳,字聃,一字伯陽,或曰諫伯陽,春秋末期人,約西元前571年出生,卒年不詳。中國古代思想家、哲學家、文學家和史學家,道家學派創始人和主要代表人物,與莊子並稱「老莊」。後來被道教尊為始祖,稱「太上老君」。

老子自幼聰慧,曾師從商容(時任週守藏室史),學習期間老子靜思好學,思考問題的深度及對事物的認知理解,讓其師深感震撼。商容對老子極為看重,在仙逝後,推薦老子接任商容職務任週守藏室史。

老子在任周守藏室史期間,博覽群書,善思好學。將書中知識運用在對事物的認知中。在老子任守藏室期間,孔子曾問道老子。

孔子是大儒,但孔子來冠山是向老子請教關於禮的學問。老子是巨匠,顯然是居高臨下,不吝賜教。首先告誡孔子,不要抱殘守缺,在前人的片言只語中固步自封。其次,君子要與時俱進,乘勢而行。再就是一條養生之道,不要驕傲,不要多欲,否則對身體都不好。僅此而已。

老子的目光顯然非常銳利,一針見血,見血封喉,直接扼住了孔子學術的致命點守舊復古有餘,與時俱進不足,開拓創新很差。孔子也從中受益良多。

西元前516年,王子朝戰敗後攜帶周朝典籍、禮器出逃,週室所藏典籍恐怕蕩然無存了。誰都知道,身為守藏史的老子,即使拼盡性命也無法保護典籍,但對如此大的文化損失,總是要有人擔責的。因此,老子被罷免了守藏史職務。

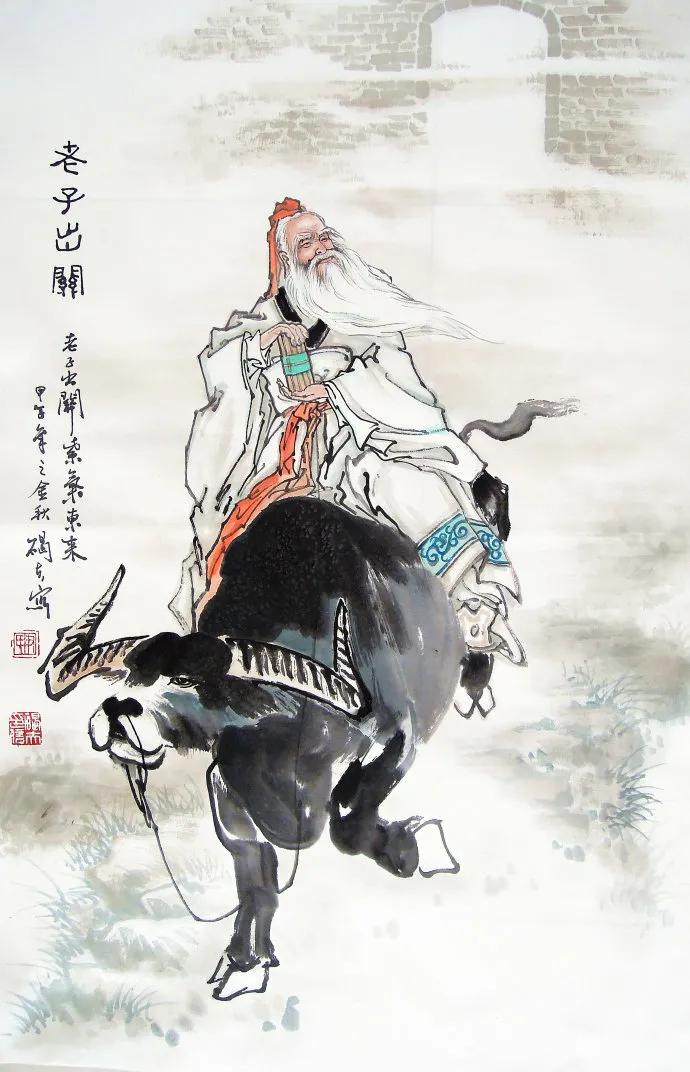

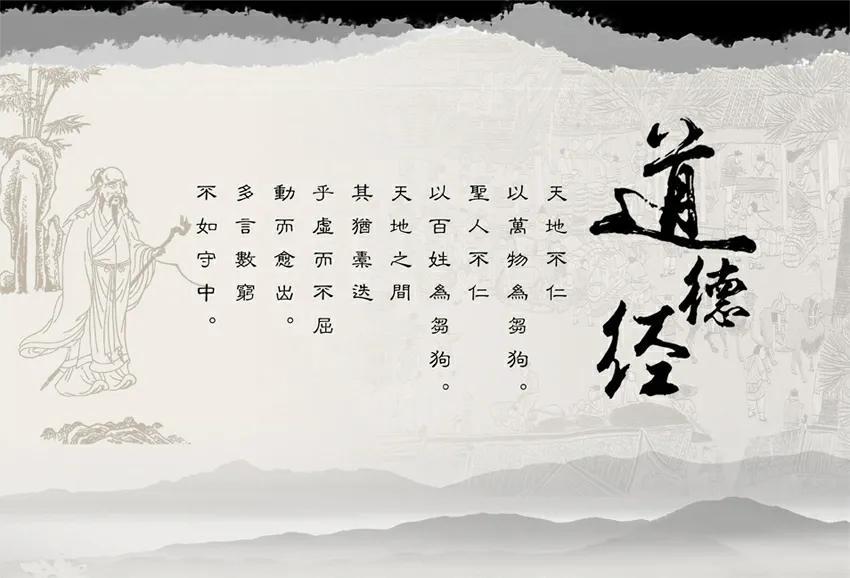

此後,老子騎青牛出函谷關,在到達函谷關時,被尹喜留下,他對老子說:「子將隱矣,強為我著書。」於是,老子留下來,寫了論道德的五千言書—《道德經》。

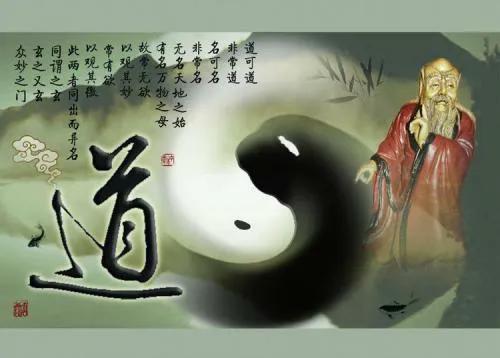

《道德經》文本以哲學意義之「道德」為綱宗,論述修身、治國、用兵、養生之道,而多以政治為旨歸,乃所謂「內聖外王」之學,文意深奧,包涵廣博,被譽為萬經之王。

《道德經》是中國歷史上最偉大的名著之一,對傳統哲學、科學、政治、宗教等產生了深刻影響。根據聯合國教科文組織統計,《道德經》是除了《聖經》以外被翻譯成外國文字發布量最多的文化名著。

留下此著作後,老子騎青牛出函谷關後再無音信。傳說老子西出函谷關化胡為佛,也有說老子得道羽化昇仙。