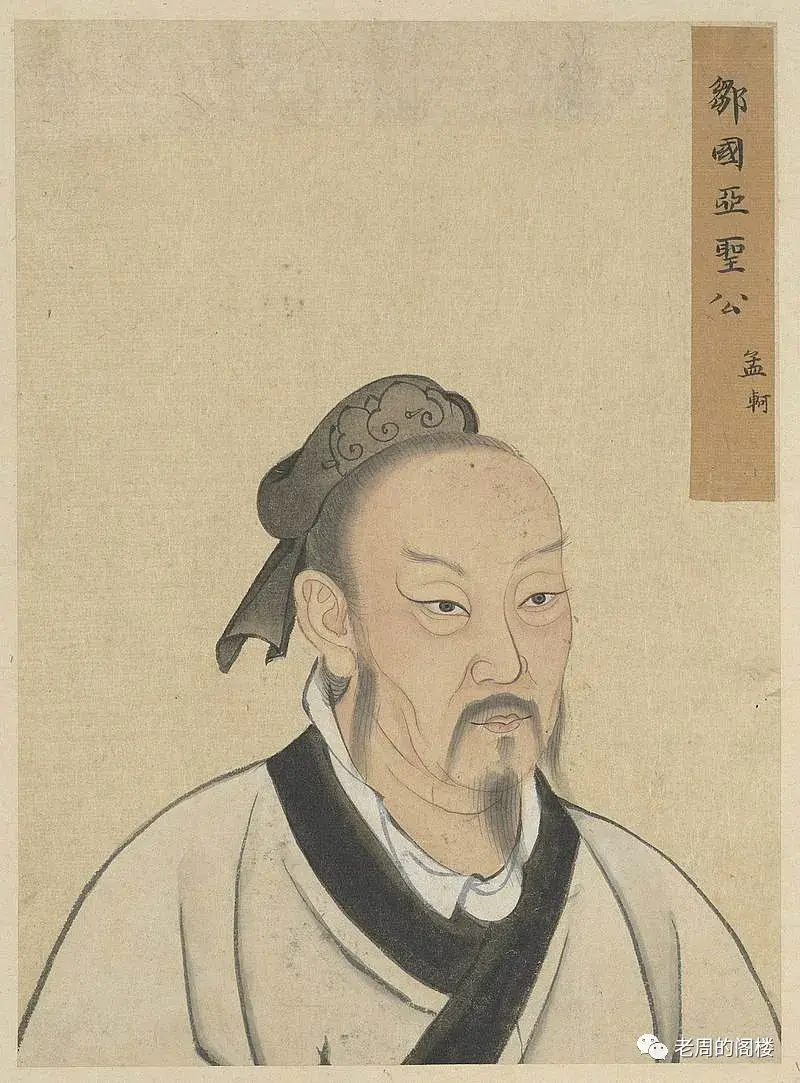

常聽人說,“孟子,姓孟名軻,被歷代尊為‘亞聖’。‘亞聖’,僅次於孔聖人的意思”。其實,這種解讀是對一種錯誤詮釋,它不符合歷史事實,是不科學的。

一、孟子不姓孟姓姬

孟軻,姓孟名軻,是按照現代人的姓名習慣進行的解讀,先秦的姓名習慣要比今天復雜的多。

中國先秦時期,平民沒有姓氏,只有名。而貴族子弟,不但有姓,還有氏。 《白虎通》卷八《姓名篇》有云:“所以有姓者何?所以崇恩愛、厚親親、遠禽獸、別婚姻也”。 “所以有氏者何?所以貴功德,賤伎力。”[1]

姓用來區別婚姻,氏用來區別貴賤。

例如:西周開國重臣呂太公,姜姓,呂氏,故雖常見有人用薑尚,但早期典籍稱之為呂尚。姓繼承於祖先,而氏則和貴族的職業、爵位、榮譽有關,「或氏其官,或氏其事」[2],也有的氏於國,即以封國為氏。

按鄭樵在《通志·氏族略》中的說法,夏商周三代,姓氏分而為二,男子稱氏,婦人稱姓。因為氏彰顯著貴族的榮耀、功業和地位,姓只在婚配的時候使用一下,所以貴族在使用姓名時,男子稱氏而不稱姓(彰顯自己的地位和功業),女子稱姓而不稱氏(女子地位低下,婚姻是她們的頭等大事)。

以《史記》為例:“秦之先為嬴姓,其後分封,以國為姓”,[3]“然秦以其先趙父封趙城,為趙氏”[4]。所以秦始皇是嬴姓,趙氏,《史記》遵從先秦的習俗,男子稱氏不稱姓,沒有任何一處稱他為嬴政,都稱之為秦王政或趙政,如“十六年,秦莊襄王卒,秦王趙政立。

漢代人更習慣叫秦始皇秦政,這是以國為氏。按這個慣例,孟軒之孟,是氏,不是姓。

事實上,孟也不算是孟子的氏,只是孟子的氏的簡稱。

關於孟子的家族,漢代趙岐在《孟子題詞》的記載最可靠:「孟子,魯公族孟孫之後」。從這段記載可知,孟子是魯國三桓孟孫氏的後裔。

孟孫氏本魯桓公之後。魯桓公有四子,嫡長子魯莊公繼承魯國國君;庶長子慶父,其後人稱孟孫氏,庶次子叔牙,其後人稱叔孫氏,嫡次子季友,其後人稱季孫氏。

孟孫、叔孫、季孫這幾個氏是怎麼確定的呢?劉寶楠在《論語正義》中解釋的很清楚:“此孟孫本出公子慶父之後,當稱孟公孫,不言公者,省詞。”[6 ]根據劉寶楠的解釋,孟孫是縮寫,完整的氏應該是孟公孫(同理,叔孫應為叔公孫、季孫應為季公孫)。

《白虎通》裡對公孫有更進一步的解釋:「諸侯之子稱公子,公子之子稱公孫,公孫之子,各以其王父字為氏。」[7 ]根據《白虎通》,慶父為魯桓公之子,稱公子,慶父之子稱公孫,從慶父之孫起,皆以公孫為氏。而孟、叔、季,是慶父、叔牙、季友兄弟的排行。

所以,孟孫氏,實際上應該是孟公孫,孟是排行(嫡長子用伯,庶長子用孟),公孫才是氏。孟公孫氏,猶言公孫老大也。孟子既為孟孫氏之後,他的氏就應該是公孫,完整的應該是孟公孫,簡為孟孫,進一步簡稱為孟,比如有的史書說他的父親叫孟孫檄。

孟子公孫氏,那姓什麼呢?這個很容易搞清楚,魯國是周武王弟周公旦的封地。周公的後人,自然姓姬。

綜上所述,孟子,應該是姬姓公孫氏,而非孟姓,孟是他先祖在家族中的排行。按照先秦男子稱氏不稱姓的習慣,他完整的名字應該是孟公孫軻。

當然,後來孟子的後人都改姓為孟,這不能作為孟子姓孟的理由。正如成吉思汗的後人多改漢姓為鐵,但鐵木真卻是成吉思汗的名字,他應該是姓孛兒只斤,乞顏氏。

二、孟子在明嘉靖年間才尊為“亞聖”

孟子並非被歷代尊為「亞聖」。在唐代之前,文廟祭祀,儒教的最高至尊是周公。直到唐高祖武德二年,「於國子學立周公、孔子廟各一所,四時致祭。」[8]孔子的地位才有所提高,但當時周公和孔子的封號,周公是“先聖”,孔子是陪祭的“先師”。

連孔子都不稱聖,孟子就更不是了,連陪祀的資格都沒有。直到唐太宗,才把周公的牌位請走,將孔子從“先師”升級為“先聖”,坐上儒家第一把交椅的位置。 “詔停周公為先聖,始立孔子廟堂於國學。稽式典,以仲尼為先聖,顏子為先師,兩邊俎豆干戚之容”。 [9]

孔子成為「先聖」後,「先師」的位置留給了顏回。唐玄宗是更封顏回為“亞聖”,此後數百年,中國的“亞聖”是顏回而非孟子。

第一次提出孟子繼承了孔子的道統,在儒家的貢獻上僅次於孔子的,是韓愈。韓癒在他著名的文章《原道》中,第一次提升了孟子的地位,從理論上讓孟子首次壓倒顏回:「堯以是傳之舜,舜以是傳之禹,禹以是傳之湯,湯以是傳之文武周公,文武周公傳之孔子,孔子傳之孟軒;軒之死,不得其傳焉。

孟子在官方儒學地位的確立,主要在北宋,這和宋儒的態度有關。孟子第一次進孔廟,是宋神宗熙寧七年。 「詔封孟蓻國公。晉州州學教授陸長癒請春秋釋奠,孟子宜與顏子並配」。 [10]

此後引起很大的爭議,大家都認為孟子不當與顏回並配,直到元豐七年,孟子才真正確立進孔廟的資格,配享、封爵與顏淵同一等級,高於荀子。顏回和孟子是配食,荀子是從祀。儘管北宋時孟子地位大大提高,但也只和顏回等同,並未獲得亞聖封號。

一直要到元朝至順年間,孟子才被元文宗封為“鄒國亞聖公”,總算和“亞聖”的稱號沾邊了。 “至順元年……顏子,兗國复聖公;曾子,郕國宗聖公;子思,沂國述聖公;孟子,鄒國亞聖公。”[11]而且這也只是元文宗的一時興起,並未被廣泛接受,官方和民間普遍接受的“亞聖”依然是顏回。

真正以聖旨的形式確立孟子亞聖地位,已經是明嘉靖年間了。因此,孟子尊為“亞聖”,理論上起於韓愈,實際操作於元文宗,正式取代顏回是在明嘉靖年間。可見,孟子被歷代尊為“亞聖”,提法並不准確。

三、“亞聖”應解釋為“聖人同一流”

將“亞聖”之“亞”解釋為“僅次於”,是不準確的。在古代漢語中,“亞”可解釋為“不如,次一等”,或者做順序解,“第二個”,卻不可解釋為“僅次於”。 (次於和僅次於,一個強調“次”,一個強調“僅”,含義有很大的不同)

如果選擇“不如,次一等”這個解釋,那麼,“亞聖”的含義就是不如聖人,或比聖人次一等,這就不是一種尊敬的稱謂了。按儒家的理論,比聖人次一等,就直接稱為賢人,何必稱為“亞聖”? “亞聖”要作何解釋才合情理呢?

其實,“亞”在古代漢語裡還有另外一個意思,根據商務印書館《古代漢語詞典》1998年版,“亞”的另一個字義是“相當的,同類的”,也有的古書註釋為“同一流」。

如《三國志‧諸葛亮傳》:「(諸葛亮)可謂識治之良才,管、蕭之亞匹矣」。 [12]「亞」與「匹」連用,顯然是說,諸葛亮是與管仲、蕭何相比肩的同一流人物。

又如《晉書·桓溫傳》:「溫眼如紫石棱,須作猥褻毛磔,孫仲謀、晉宣王之流亞也。」[13]這裡的「流亞」也是說,桓溫是和孫權、司馬懿相當的人物。

其他如《顏氏家訓》中說:“時吳郡顧協,亦在蕃邸,才學相亞,府中稱為二協。”[14]這裡的“才學相亞”,顯然也是說,才學相當。

因此,我們可以推斷,“亞聖”之“亞”也同此類,它是指孟子的才學品性接近聖人,和孔子差不多,是聖人一流的人物。

還有一個有力的佐證是,顏回的封號,有時用“亞聖”,有時用“復聖”。 「復”,又一,再一也。 “復聖”,是指孔子之後又一個聖人,並沒有僅次於或次於的意思。

“亞聖”、“复聖”混用,則更加佐證“亞聖”沒有僅次或次於的意思。如果實在不採用“相當”的這個釋義,也應當採用序詞的釋義,即第二個聖人。

順便提一句,《三國志》裡說龐統去了劉備軍中,“親厚亞於諸葛亮”,不少人,甚至包括名家將之翻譯為,劉備對龐統十分親厚,僅次諸葛亮,這是不對的。哪怕僅次諸葛亮,這種說法,也是對龐統的不尊重,正確的解釋是,劉備對龐統十分親厚,和諸葛亮差不多。

綜上,對孟子的描述應該修改為:“孟子,名軻,姬姓孟公孫氏,戰國時鄒國人。明清以後孟子被尊為'亞聖',他是繼孔子之後儒家的又一聖人。”