當趙高設計除掉李斯及三族後,秦朝官員之中再無人有實力能與之匹敵,而秦始皇的公子公主們又都被二世殺了個乾淨,趙高專權擅政的障礙全部清除掉了。

西元前208年(秦二世2年),二世任命趙高為丞相,並封安武侯,朝中大小事均決於趙高。

陳勝起義點燃了各階層民眾的反秦怒火,燕、趙、齊、楚、韓、魏等六國先後立王復國,函谷關以東的舊貴族與豪傑群雄們舉反秦大旗、殺官吏守將、佔縣衙山頭,秦朝在關東地區的統治基本上失控。

趙高清楚秦朝已經陷入可能亡國滅族的境地,但因自己無平敵之策,於是隱瞞真相,向沉溺於聲色犬馬的二世多次匯報:關東的盜賊做不了什麼,很快就能剿滅。

章邯在擊敗陳勝軍以後,繼續東進平叛各路反秦武裝。

在陳勝兵敗後,反秦義軍隊伍中,起兵於吳(今江蘇省蘇州市)的項梁、項羽軍隊和起兵於沛(今江蘇省沛縣)的劉邦軍隊有著較強的軍事實力和政治影響力。

項梁率軍渡過長江,收容陳勝敗軍諸部,並立楚懷王熊槐的孫子熊心(據說此熊心為假扮者)為王,仍稱作“楚懷王”,在盱台(今江蘇省盱眙縣東北)建立「楚」政權,自封為武信君,總領楚國軍政大權,節制各路義軍。

項梁在東阿(今山東省東阿縣西南)大勝秦軍,隨後安排項羽、劉邦率軍又分別攻克秦軍佔領的數個城邑,並親率大軍轉戰至定陶(今山東省菏澤市定陶區)。項梁與章邯的數戰皆勝,不由地驕傲得意起來。

章邯經過一個月時間的精心準備,連同趕來增援的秦軍,在一個風雨交加的夜晚突襲定陶城,項梁戰死,楚軍潰敗。

項羽、劉邦得知消息後,不敢再向西攻秦,收縮陣線與楚懷王向東南退守彭城(今江蘇省徐州市)附近。

二

章邯擊敗項梁軍隊以後,錯誤認為楚國地域基本安定,沒有再進攻項羽、劉邦,而是引兵渡過黃河攻打趙國,把趙王趙歇,丞相張耳與大將陳餘率領的趙軍主力圍困於鉅鹿(今河北省平鄉縣西南)。

趙軍利用深溝高壘等地形優勢與秦軍對峙,秦軍日夜圍攻,趙軍處在朝不保夕的危難關頭,趙王不斷派遣使者向楚懷王及其他義軍求救。

楚懷王不願意項羽勢力繼續做大,回到彭城後趁勢收回兵權,給項羽封了個長安侯的虛名,項羽心中充滿對楚懷王的怨恨,他認為楚懷王的一切都來自於他與叔父項樑的饋贈,於是準備伺機報復。

楚懷王從反秦大局出發,決定出兵救趙,他任命曾任楚國令尹的宋義為上將軍,全權統帥楚軍主力,項羽和範增做為宋義的副將。

西元前208年10月,楚國救援部隊抵達安陽後,宋義命令全軍紮營不再前進,趙國的求救使者絡繹不絕,但宋義依然無動於衷。

宋義計畫等秦趙兩軍苦戰不下,雙方實力都基本消耗殆盡之時,再一舉擊破秦軍,想坐收漁利。

項羽則認為宋義這個作戰思路不可取,他多次當面建議盡快馳援出擊:

一是不要貽誤戰機。 40萬秦軍孤軍深入,沒有後援,我們聯合趙軍及其他起義軍內外夾擊秦軍,勝算極大,如果再久拖不決,戰場形勢可能生變。

二是後勤補給吃緊。 今年收成不好,楚軍中糧食現在已經發生短缺,士兵們每天都要靠豆子野菜充飢,在供給吃緊的情況下,迅速解決戰鬥是最佳選擇。

三是軍紀處罰過重。 現在軍內規矩過於嚴格,稍有違紀就加重處罰,不夠體卹士兵辛苦,大家士氣低落,這就需要用迅速戰鬥來激發鬥志。

這是《史記》中項羽論述當前敵我局勢的一段紀錄,我們可以看出:項羽有著較高的軍事天賦,他能夠把握大局,發揮自身優勢,做到愛兵如子,善於因勢利導。

項羽的論述分析也很有道理:如果楚軍現在不及時渡河救趙,趙軍就難逃被圍殲的結局。秦軍在滅掉趙軍之後,掉過頭來乘勝追殺楚軍,楚軍並無多少勝算。只有楚趙聯合其他義軍,以優勢兵力和高昂士氣才可能戰勝秦軍。

宋義曾任楚國最高軍政統帥,本就對性格好強的項梁、項羽叔侄不滿,如今項梁已經陣亡,他更不把項羽放在眼中。宋義自認為自己的作戰方針比項羽要高明的多。

宋義拒絕了項羽的建議,繼續駐兵等待。此時宋義的兒子被齊國任命為丞相,宋義不顧軍情危急,而是親自送兒子上任,還在距離安陽駐地三四百里的無鹽(今山東省東平縣)大宴賓客。

當時正值天寒大雨,五萬楚軍士兵凍餓交加。項羽對宋義的霸道頑固極度不滿,結合楚懷王防範疏遠的態度,他與幾名親信開始籌劃殺掉宋義,自己取而代之。

當楚軍在安陽駐紮到第46天的清晨,項羽利用單獨向宋義匯報事務的機會,在宋義軍帳中將其刺殺,隨後在親信擁戴下,向全體將士宣稱:「宋義與齊國同謀反楚,楚王密令我殺掉宋義! ”

宋義的等待無為和嚴苛治軍本就不得人心,諸將領一致擁立項羽為代理上將軍。

項羽一方面派兵追殺赴齊國出任丞相的宋義之子,一方面派使者向楚懷王匯報宋義謀反之事。

楚懷王心中充滿憤怒怨恨,但又無可奈何,只能正式封項羽為上將軍,全權領兵救趙。

三

項羽重新開始軍事部署。

他先派英布率領兩萬士兵悄悄渡過漳河,奇襲秦軍糧道,截斷敵人的後勤供給。

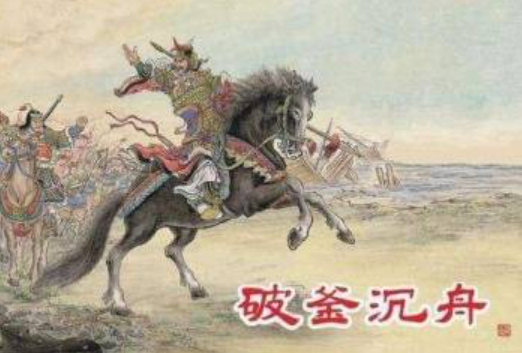

當秦軍內部開始斷糧,戰鬥力削弱時,項羽命令兵士們砸破煮飯鐵鍋,燒掉兵營住房,每名士兵只帶三天的乾糧出戰。當全軍一起渡過漳河後,又把乘船鑿沉於河中。

項羽和將士們用「破釜沉舟」自斷後路,表達不勝利就戰死的決心。

楚軍全力進攻秦軍,戰士們以一當十,呼聲震天,殺入敵陣。在其他各路起義軍的協助下,經過9次戰鬥,秦軍最精銳的40萬勁旅近一半被殲滅於鉅鹿戰場,主將章邯倉皇西逃,其餘副將或被俘、或陣亡。

鉅鹿之戰是年僅24歲項羽的「封神之戰」。

項羽在大獲全勝後召見各路起義軍將領,他們對項羽又敬又畏,紛紛尊稱項羽為諸侯上將軍,項羽憑藉自己英雄豪邁的氣概和戰則必勝的決心,傑出的軍事謀略和卓越的指揮藝術,成為了反秦聯軍的總領袖。

項羽「破釜沉舟」的故事,與西元前624年秦穆公時期秦軍伐晉的故事基本相似。當時秦軍渡過黃河後,統帥孟明視帶領士卒燒掉舟船,發誓不戰勝對手絕不回國,最終取得戰役的全面勝利。

這兩起事件相隔417年,但是事件的背景和故事的主角已經發生了根本變化,一個是秦國蒸蒸日上時的英雄輩出,一個是秦朝敗落滅亡時的群雄環伺。

四

鉅鹿之戰,40萬秦軍主力慘敗的消息傳到鹹陽,朝野震驚。

二世並沒有痛定思痛深刻反思,重整旗鼓再謀新策,而是遷怒於章邯及將領們的無能,於是派人趕到前線嚴厲「督責」。

章邯驚恐不安,派長史司馬欣回朝親自向二世奏明戰況,請求下一步指示。

司馬欣到鹹陽後,首先求見趙高,但趙高根本不接見,司馬欣了解到趙高近期在朝中所做作為後,擔心趙高會暗害自己,於是連忙逃出咸陽,趙高果然派人追殺,但是沒有成功。

司馬欣逃回軍中,報告完本次鹹陽之行的情況後,章邯與身邊心腹對二世失望透頂,大家商議後決定:

現在二世與趙高「督責」發難,絲毫不考慮戰局戰況發展;各地反叛勢力又風起雲湧,秦朝命不久矣。項羽起義軍窮追猛打,秦軍士氣低落難以為戰,也沒有糧草後勤供給。與其這樣坐以待斃,倒不如率領剩餘的20萬秦軍臨陣起義,投奔項羽。

章邯的倒戈,是二世、趙高又一次把自己推向了滅亡的深淵。

假如章邯戰敗後,二世派兵支援,大加勉勵,秦軍重整旗鼓奪回失地未嘗不可能,最差也可以退守關中,抵禦起義軍隊的進攻。項羽、劉邦「入鹹陽為王」的夢想絕對不會來的那麼容易和迅速。

章邯率領20萬秦軍投降項羽,這些秦軍反倒被項羽安排為前隊,計劃開始進軍關中。

五

關外盜賊不斷獲勝,章邯率兵投敵的消息紛至沓來,二世震怒,但他只能安排自己最信任的丞相趙高專責剿滅盜賊。

趙高心中開始恐慌,他明白自己無力平定叛亂,如果造反形勢愈演愈烈,二世到時候追究自己欺君失職,那就是滅族的大罪。與其等到二世追究,不如先下手為強,殺了二世,自己做皇帝。

趙高下定決心後,與擔任鹹陽令的女婿閻樂,擔任郎中令的弟弟趙成密謀,安排閻樂衝入宮中暴動,趙成負責內應,三人迅速開始了行動。

趙高在篡位奪權方面,很是心思縝密,他擔心閻樂有變,就以孝敬的的名義把閻樂母親挾持到自己府中,作為人質。

趙成謊稱宮中有大賊,趙高便安排閻樂率兵進宮抓捕。閻樂率千餘士卒衝進二世居住的望夷宮,殺死阻攔的侍衛、郎吏、宦官,二世身邊人四散逃走,只剩一個小宦官陪伴。

二世這時才明白趙高要殺自己,他埋怨身邊的宦官說:你為什麼不早點提醒我,我也不至於落到如此地步。

宦官小聲回答:我不敢說實話,才得以保命,假如說了實話,那早就被你殺了,哪裡能活到現在。

閻樂與士卒找到了二世,在閻樂的威逼下,二世自刎。

二世是深得秦始皇寵愛的小兒子,自幼長於宮中,滿眼所見皆是權勢享受與吹捧獻媚。他沒有任何政治歷練和治國經驗,但卻養成了偏聽偏信的性格,殘暴專制的作風。

法家思想指導秦國實現了統一輝煌,但也塑造了愚昧屈從的臣子性格。 二世賜死12位公子、10位公主,其間沒有任何人敢於反抗而甘願被殺,宗室貴族和臣僚們對於二世都是盡心服從。

二世被趙高玩弄於股掌之中,扶二世登基的是趙高,最後殺了二世的也是趙高。

此時的秦朝執政集團內部徹底分崩離析,沒有任何力量能夠再穩定政局了。

六

據傳說,趙高成功謀殺二世後,他欣喜若狂,他拿出皇帝的玉璽佩帶在身上,想親自當皇帝。他走到皇帝寶座前,準備坐上去,但是發現朝中諸臣均無動於衷、不理不睬,這時宮殿都在搖晃,好像要坍毀似的。趙高明白群臣不會同意他稱帝,老天爺也不允許,只好作罷。

趙高召集諸臣,提出立秦始皇之弟子嬰為秦王,獲得大家贊同。

依照禮儀規範,子嬰需要齋戒完畢後,在宗廟舉行上位儀式。

子嬰充滿對趙高的仇恨,他與兩個兒子悄悄策劃:趙高殺了二世,害怕群臣反叛,才立我為君。據聽說趙高已經與反叛的楚軍聯繫,計劃投奔做內應。我如果去宗廟參加上位儀式,他可能會在宗廟殺我。但是如果我稱病不去,趙高必定親自前來問候,到時我們在這裡殺了這個大奸臣。

趙高派使者來催促子嬰到宗廟會見群臣,子嬰稱病不去。多次催促無果後,趙高不知其中有詐,親自到子嬰齋戒的地方邀請。

趙高見到子嬰,責備說到:宗廟上位是重事,你怎麼能不去呢?

子嬰不答話,直接拔劍刺死趙高。

子嬰來到宗廟,向大家宣告趙高的罪狀,並下令詛其黨羽和三族,群臣拍手稱快。

明朝學者陳伯康在《讀史》詩中寫道:「趙高利少主,矯正誅扶蘇。一念誤國人,三說感李斯。望夷眩鹿馬,赤族誠天誅。」他認為趙高是亂秦的禍首,這位深深影響秦朝歷史進程,加速秦朝滅亡的奸佞小人最終受到滅族的懲罰,是罪有應得。

我們不能把秦朝滅亡的主要原因歸結於趙高,他只是起到了推波助瀾的作用。

秦朝滅亡的主要原因是秦始皇整體執政方略的失誤,這個失誤的後果只是在二世時期逐漸顯現出來。後世對趙高的批評也更集中在權欲熏心禍國殃民,寡廉鮮恥不擇手段,背信棄義陰險狡詐,操縱朝政胡作非為等方面。

子嬰誅殺趙高為岌岌可危的秦朝似乎帶來了一點復興的希望,但秦始皇和二世造成的滅亡之勢已經無法逆轉,劉項大軍的鐵蹄正在奔來,即將踏平這塊曾經充滿希望,曾經鑄就輝煌的土地。