宋太祖趙匡胤之死真相被稱為千古之謎,趙匡胤是否被謀殺?如果是謀殺,是否他弟弟趙光義幹的?

宋朝開國皇帝趙匡胤死的那天晚上,先是與弟弟趙光義談話,飲酒。弟弟離去後(也有說當晚趙光義住在宮中),第二天凌晨,趙匡胤就突然死亡。之後,趙光義繼承皇位。

趙匡胤與趙光義談話時,沒有其他人在場,只有從遠處得到影影綽綽的片段形象和聲音。人們懷疑是趙光義謀殺了趙匡胤,但又沒有確切的證據。於是只好感嘆:“燭影斧聲,千古之謎。”

由於趙光義繼位不是正常的“父子繼承”,而是“兄弟繼承”,原因據說是母親杜太后的遺命,所以這個繼位問題與趙匡胤之死很可能有重大關係。

據說,趙匡胤的母親杜太后生前要求趙匡胤身後讓弟弟趙光義繼承他的皇位。杜太后對趙匡襤說:「你之所以能得天下,是因為後週繼位的柴宗訓年齡太小,不能駕馭群雄,不能凝聚人心的緣故。如果後週繼位的是一位成年皇帝,你能這麼輕易的'黃袍加身'嗎?福啊!

具體辦法是,趙匡胤之後,讓弟弟趙光義繼承,趙光義之後,讓另一個弟弟趙光美繼承。然後是趙匡胤的兒子,趙光義的兒子,趙光美的兒子,以此類推,傳之無窮。

圍繞著這個繼位問題,歷史提出了三點問題:

杜太后是否有“兄終弟及”這個說法?

如果有兄終弟及這個說法,趙匡胤是否認可這個遺命?是否打算執行這個遺命?

趙光義是否謀殺了趙匡胤,奪取皇位?

首先,杜太后是否有兄終弟及這個說法?

後來趙光義考慮繼承人時,猶豫是否讓弟弟趙光美繼承,徵求丞相趙普的意見。趙光義之後是趙光美。如果兄終弟及規則是趙光義編造的,他只要編造太后遺命,趙匡胤死後,由他繼承皇位,就夠了,何必畫蛇添足,由三兄弟輪流坐莊?而且,也只有杜太后,才會考慮三個兒子輪流坐莊的規則,因為三個都是她的兒子,她要一視同仁。沒有其它人會提出這樣特殊的繼承辦法。

杜太后的思想是“長君繼位”,未必認定趙匡胤一定早死,未必認定趙匡胤死時兒子一定年幼。不管趙匡胤什麼時候死,趙光義總是比趙匡胤兒子年長。而且,這個繼承規則保證以後的繼承者年齡一定不會太小。因為按照這個規則,除了頭兩個繼承者,趙光義和趙光美,以後的繼承者都要等三個皇帝死後,才能輪到你。

另外,杜太后也看到趙光義比較能幹,這個繼承方法可以至少保證連續有兩個強勢皇帝執政,打下宋朝長治久安的基礎。

其次,趙匡胤是否認可這個遺命?是否打算執行這個遺命?這是整個事件的關鍵,也是趙匡胤面臨的巨大難題。對母親的這個要求,是否同意和執行?

如果是其它人提出兄終弟及這樣的建議,恐怕要掉腦袋。問題現在是母親提出這個建議,即使他不同意,他也不好公開反對。而且,如果他母親是私下向他提出這個建議,他可以悄悄說服母親,取消這個建議。或者他可以答應母親,把這個提議當作一個選項,但不要公開,給他留下主動權。

現在母親的建議已經廣為人知,這就不好辦了。無論他是否聽從母親的意見,都是危局。

聽從,破壞制度,會有許多人反對,包括大臣,皇后,皇子。造成分裂,混亂。對兒子也是不公平的。兒子的安全也成了問題,因為弟弟會擔心姪子的威脅而加害於兒子。

不聽從,有違孝道。而且消息已經傳出,自己有理虧之處。即使兒子繼位,兒子的王位也不牢靠了,弟弟也不會真心輔佐自己的兒子了。弟弟能力很強,勢力很大,自己兒子的前途命運仍然困難。

那麼他到底是否同意母親的要求呢?他沒有明確說。母親死後十幾年,他都沒有明確表態。說明什麼?為難。可是不表態,拖延,本身就是很危險的。這個問題是不能含糊,不能長期拖延的。

如果他同意弟弟繼位,他應該公開聲明趙光義是皇位繼承人。向皇后說明,向兒子說明,向大臣說明。為了長治久安,為了江山永固,必須這樣做。甚至正式寫下傳位詔書。這樣可以使政局穩定。

如果他不同意弟弟繼位,堅持傳統,要讓兒子繼位。就應該殺掉趙光義,或是把他流放邊疆,瓦解他的黨羽。

因為太后的話已經傳開,不這樣做他的兒子無法上位,上位以後也沒有威信。但他不忍心這樣做。他不願意骨肉相殘,社會動盪。

趙匡胤說過一句著名的話:“臥榻之旁,豈容他人酣睡”。這是當他準備消滅南唐李煜時說的。但當這個“他人”是自己的弟弟,而且有他母親支持時,他為難了。他沒有搞清國與家的關係。皇帝的家不是一般的家。任何人,包括皇弟,皇子,只要覬覦皇位,殺無赦。殺了弟弟,這個難題就解決了。

當然殺弟弟對政權的傷害也很大。剛剛掌權,馬上自相殘殺。而且道義上有虧欠,因為不是弟弟要謀反,而是母親的遺命。但這個責任要由母親承擔,他是不得已才這樣做的。 如果他不採取上述兩種果斷措施,就必然陷入困境。

在這種情況下,趙匡胤有四個選項:

一、讓自己兒子繼位。也就是不承認母親遺命。

二、讓趙光義繼位。趙光義以後還是讓自己兒子繼位。以後也不要再三家循環了,回到趙匡胤家庭父子繼承規則。也就是只讓趙光義一人插隊,算是特例。這個辦法滿足了母親的主要願望。

三、讓趙光義繼位。以後就讓趙光義的子孫繼續,不要三家循環了。這個辦法滿足母親偏愛趙光義的心理。江山也在趙家人手裡。而且,還是回到父子繼承的傳統,政局會比較穩定。這樣趙光義家族是滿意了。但兩個弟弟家庭都會不滿意。

四、完全按照母親的辦法。這個辦法的好處是,滿足母親的願望。而他過世以後,趙光義繼位,可以保證相當一段時間政局的穩定。但趙光義以後的繼承恐怕很難順利。

事實是趙光義繼位以後,馬上破壞這個規則,讓自己兒子繼位了。還死了好幾個人。

趙匡胤是位有雄才大略的皇帝,但面對母親的緊箍咒,面對親人,他一籌莫展進退兩難。

對這個問題他長期不表態,不明確,就說明這一點。他不僅對繼位問題態度曖昧,而且對是否由這個太后遺命都無法表態。他無法否認,因為的確有這個遺命。

但他也無法承認。如果承認,等於為「太后乾政」背書。後代的太后都這樣模仿,破壞綱紀,後果嚴重。

趙匡胤遲遲不做決斷,或是猶豫,或是軟弱,或是仁慈,這是造成最終悲劇的重要原因。

他不敢否定母親的遺命,這是他最大的障礙。但這種猶豫,拖延是極為有害的。因為這個太后遺命,趙光義的勢力越來越大,想否定他的繼承資格也越來越困難。而他母親死了十幾年,他都沒有決斷,趙光義應該早就看出哥哥沒有堅定讓他繼位的意思,所以恐怕他對最後的攤牌早有思想準備。他以為自己身體還好,所以不覺得晚一點處理有什麼問題。

那一天了,已經五十歲的趙匡胤決定這件事情不能再拖了,於是他就攤牌了。

那一晚,趙匡胤對趙光義說了什麼?沒有歷史記錄。隨後趙匡胤幾個小時以後就突然暴斃。

趙匡胤可能會跟弟弟說明,為什麼要在他生前退位?因為,兄弟繼位,不合常規。他死後實行,怕有變故。他親自坐鎮,可以保證順利過渡。

也可能說,我身體很好,如果等我死後你再繼位,可能你也老了,幹不了多久,不能滿足母親的遺願,也對不起你,所以我打算讓你提前繼位。

或者說,我以生病的名義,暫時退位,由你臨時當代理皇帝。為期十年。如果十年之內,我死了,這個皇位就歸你了,以後也是你的子孫繼承。只是希望你善待我的子孫。如果十年之內你死了,皇位還是歸我,以後也是我的子孫繼承。如果十年之後,我們兩人都還活著,那麼你的代理時期結束,也是回到我的帝位和我的子孫繼承。

無論哪種情況,最後都是回歸傳統繼承規則,再也不要提什麼兄終弟及了。這樣,既滿足了讓弟弟當一回皇帝的目標,又最終回歸傳統繼承的軌道。

也只有這樣,我們才能解釋為什麼趙匡胤對後來的謀殺毫無提防,他以為自己已經做了很大讓步。

趙光義不傻,這種情況他怎麼能夠繼位?哥哥不是因為身體原因退下來。即使自己上台,也沒有充分自由。這個皇帝沒法當。 趙匡胤的計畫是,如果弟弟知難而退,問題就解決了。萬一弟弟接受皇位,那就讓他做一段皇帝,以後再相機行事。憑自己的能力和威望,是可以控制局勢的。

總之,無論趙光義接受與否,都處於被動地位。如果他接受。處於自己監控之下。如果他拒絕,那不是我不讓你繼位,是你自己放棄。 趙光義知道,最後的時刻到了。除非自己真心放棄繼位意圖,否則災難馬上到來。既然哥哥已經攤牌,自己再不動手,就只能坐以待斃了。於是這起謀殺事件發生了。

趙匡胤是一個仁慈的皇帝。不殺功臣,不殺文人,當然也不願傷害家人。他不願違背母親的意願,他不願傷害弟弟,當然也不願傷害兒子。但這是做不到的,因為他面臨一個天大的難題,或者說僵局!無論怎樣選擇,都會傷害自己的親人!

他的決斷可能太晚了,而且他在決斷前錯判形勢,不了解弟弟的心思和狠毒,結果不但沒有達到自己的目的,反而葬送了性命。

總之,他沒有及時遏制趙光義勢力的坐大。在繼承人問題上,態度曖昧。為了穩住趙光義,不立兒子為太子,又不斷以準太子地位加封趙光義。這些都是失當之舉,使局勢不可收拾。

最後的攤牌行動也是錯誤的。他不想殺弟弟,但沒有想到弟弟會殺他。從這個意義上講,他是死於一個無法擺脫的困境!

而趙光義會怎麼想?是否謀殺了趙匡胤

趙光義一定想繼位,因為他是有充分理由的:

一、母親有明言,自己非謀逆。

二、自己在哥哥奪取後週政權,建立大宋上有大功。

三、自己有能力當皇帝。

而哥哥一直沒有明確表態,這意味著自己處於危險之中。母親提出了兄終弟及,如果哥哥不願意,殺他以保侄子順利繼位,是很有可能的。而且,即使哥哥不殺他,姪子繼位以後,也可能殺他。

由此推斷,弟弟有殺哥哥的動機。

所以,對趙光義來說,母親的話“兄終弟及”本來是他的福音,但由於哥哥態度的曖昧,這個話反而敲響了他的喪鐘,不僅皇帝當不成,連性命也保不住,所以冒險一博,殺了哥哥。

因為他只有殺掉哥哥才有活路。對趙光義,是否能夠繼承皇位,已經是生與死的問題,不能繼承意味著死亡。

趙匡胤不理解趙光義的處境和心理,沒有預防弟弟會殺他,就造成了這個兄弟相殘的悲劇。

至於怎麼殺的,只是細節,不是關鍵。 從這個事件,最重要的教訓是什麼呢?兄終弟及說法的危害。也就是說,這件事是老太太出了一個壞主意,造成嚴重後果。

趙匡胤是奪取後周政權當上皇帝的。老太太提出兄終弟及這樣要求,是基於後週失去政權時是幼主繼位。其實,這個理由是不充分的。幼主繼位的例子很多,但只要是血統繼承,可以是平安的。

後周失去政權不僅是因為幼主繼位,而是由於沒有形成一個可靠的顧命大臣集團。而趙宋政權沒有這樣的問題。趙匡胤的兒子已經成年。而且它已經有一批優秀人才,包括趙光義,可以輔佐他。未必會失去政權。

更重要的是,一個政權是否能夠鞏固,關鍵還是統治者的治國理念和治國能力。宋代以前,中國有大一統的漢唐盛世。老太太要告誡兒子的應該是如何做個明君,而不是光在繼承者的年齡上做文章。五代時有些政權是兄弟繼承,不是他們不想父子繼承,而是因為這些政權都很弱小,很不穩固,為了在列國紛爭中生存,不得不這樣做。

而趙匡胤不是這種情況。他有統一中國的能力。他不是怕別國吃掉他,而是別國怕被他吃掉。而且他繼承了後週柴榮的政權。柴榮本身就很有能力,本來有可能統一天下。只是因為早亡而壯志未酬。所以,關鍵還是能力,不然即使繼任者年長也沒有用。

五代時期之所以列國紛爭不已,根本的原因是沒有出現雄才大略的皇帝。趙匡胤正是統一天下的英才,他可以帶出一批能幹的武將,幫他打天下。他也可以帶出一批忠實的文臣,幫他守天下。而且他已經讓一批開國武將退休了,所以再次發生陳橋兵變的機會不是很大。

如果繼承者年幼,可以任命一些顧命大臣,保證新皇帝順利成長。

此外,開國皇帝還要進行製度建設,才能鞏固政權。唐.宋.明.清幾個朝代,都有近三百年歷史。光靠皇帝繼位時年長,是無法保證長治久安的。何況,杜太后的繼承規則太複雜,根本不可行。

傳統的父子繼承,規則比較簡單,還出現不少腥風血雨的宮廷鬥爭,如唐太宗故事。五代時兄弟繼承的情況只是偶爾發生,從來沒有像杜太后那樣,要建立一個如此複雜的製度,讓三個家庭輪流坐莊,長期執行,非常荒唐。但由於老太太的自作聰明,反而造成趙匡胤的兩難,趙光義的野心,以及家族其它人的死於非命。老太太是千古罪人,造成骨肉相殘的悲劇。

在皇權時代,即使是太后,也不能隨便說話。這個「兄終弟及」的話根本就不能提,只要這句話一說出口,就無法收回,悲劇就已經註定。

老太太大概以為,當皇帝像分家產一樣,三個兒子,子子孫孫,輪流乾一段,這樣永遠是趙家天下。太輕率了!趙光義繼位以後,趙匡胤的四弟趙光廷美,長子趙德昭,幼子趙德芳相繼死亡,都是這個兄終弟及造成的惡果。這大概是老太太根本沒有想到的。趙光義這樣做,看起來不道德,但的確保證了政局的穩定

悲劇的第一罪魁禍首是杜太后,干預朝政,後果嚴重。老太太大概很得意,以為自己給兒孫想出了一個江山永固的妙招。但是,她的兄終弟及說法,害死了兩個兒子(趙匡胤、趙光美 ),兩個孫子(趙匡胤的兒子趙德昭、趙德芳),逼瘋了一個孫子(趙光義的兒子趙元佐)。

其次是趙匡胤的猶豫曖昧,缺乏決斷。趙光義只是第三責任人。這裡不是要歌頌父子繼承的製度。除了個別國家,現代社會已經普遍放棄了這種父子繼承製度,代之以選舉制度或協商制度。但在帝制時代,有這個制度還是比沒有這個制度好,不然皇位繼承問題會更加無序,失控,血腥。

後來當趙光義要決定繼承人時,按理應該讓弟弟趙光美繼位。宰相趙普就對他說,陛下不要一誤再誤了。因為他一開始就反對兄終弟及,現在要求趙光義回到正道。他是對的。如果繼續杜太后的辦法,不知道還要死多少人。所以趙普有遠見,有勇氣。如果趙匡胤早聽他的話,這場悲劇就不會發生。

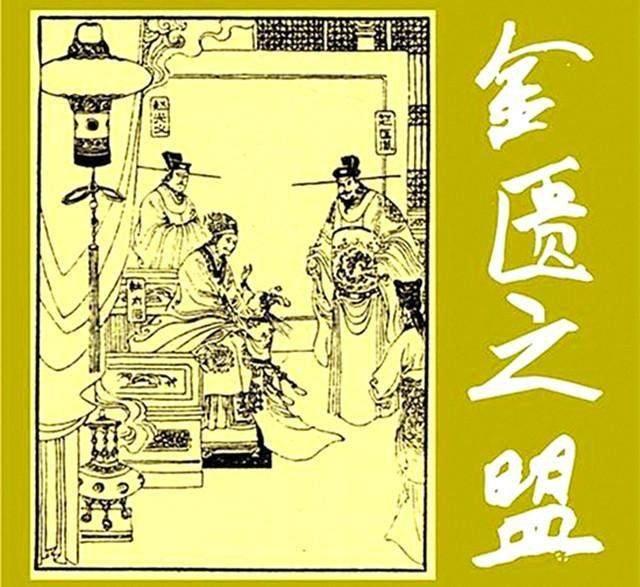

至於是否有一個書面的“金匱之盟”,已經不重要了。關鍵是太后的確有兄終弟及這個說法。趙光義即位以後,過了五年才拿出所謂的金匱之盟,已經沒有公信力了。而且拿出來的金匱之盟是贗品,沒有三兄弟輪流繼承的規則了。因為真正的金匱之盟對他是有利有弊的。這可以使他的繼位合法化。但照規定,他要把皇位傳給趙光美,這使得他要傳給兒子的企圖不合法。

趙匡胤死亡,趙光義是最大受益者。不管趙光義是否親自動手殺趙匡胤,他是無法逃脫罪責的。 趙光義繼位後,弟弟、侄子,相繼死亡。趙光義對幫他奪位的功臣進行了封賞。宦官王繼恩被封為劍南西川招安使。程德元則從一個普通的醫官,被封為刺史。而且儘管程德元貪贓枉法,經常被人舉報,但趙光義對此卻不管不問。

當得到王繼恩報告,趙匡胤已經死亡後,要他進宮,趙光義猶豫,不敢進宮,說明什麼?懷疑消息不準?王繼恩來自宮中,怎麼會消息不準?而且是他親信,不然怎麼會不聽皇后命令,直接來找他報信?有人說,趙光義猶豫不決,說明他對宮中發生的事情根本不知情,所以證明他沒有謀殺趙匡胤。

其實,他的猶豫可能表示他做賊心虛。他怕有人懷疑,有人不服,所以猶豫,想等一等,看看輿論反應,再決定下一步。如果他心裡沒有鬼,哥哥死了,他要去善後,是很正常的事,為什麼猶豫?

那個晚上,他預感今晚哥哥要攤牌,準備了毒藥,他們談話之間,悄悄下毒。而趙匡胤根本沒有想到弟弟會這麼狠毒,會有這一手。

趙匡胤到底死於誰手?趙光義謀殺了趙匡胤,造成這個悲劇的深層根源,更值得歷史研究。