一、燭影斧聲

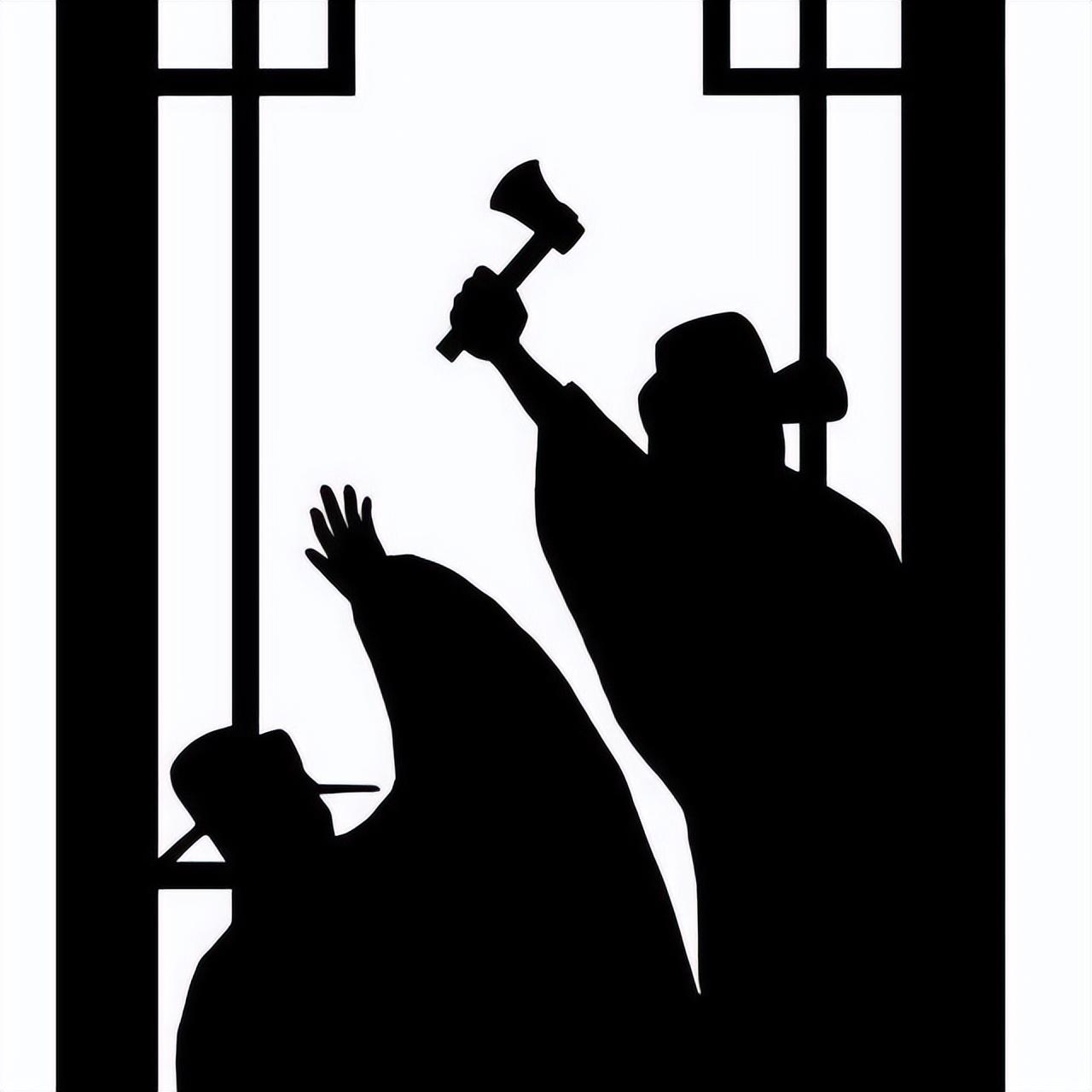

燭影斧聲在史學界有極大爭議,也是勞苦大眾最能接受的茶餘飯後的版本。燭影斧聲最初出自宋朝文瑩的《續湘山野錄》中:「上禦太清閣四望氣……俄而陰霾四起,天氣陡變,雪雹驟降,移仗下閣。急傳宮鑰開端門,召開封王,即太宗也。訫,禁漏三鼓,殿雪已數寸,帝引柱斧戳雪,顧太宗曰:'好做,好做! '遂解帶就寢,鼻息如雷霆。五鼓,伺廬者寂無所聞,帝已崩矣。趙匡胤突然來了興致,命宮人召自己的弟弟趙光義進宮喝酒。趙匡胤屏退左右,與弟弟二人對酌。裡面發生什麼事沒有人知道。外面的宮女和侍衛透過窗戶映照的影子看到趙光義起身做避讓的動作。兩人喝完酒之後已經是凌晨了,外面的雪已經堆積了數寸之高,只聽見趙匡脩拿著手斧(應該為禮器,類似於如意之類)戳地,大聲的對趙光義說好好做,好好做。說完之後,趙匡胤就脫了衣服睡覺了,睡著之後鼾聲大作。當晚,趙光義就留宿在了內宮。大概凌晨三、四點的時候,內侍發現趙匡胤已經死在了萬歲殿,於是趙光義在哥哥趙匡胤的靈前即位。

先不考慮《續湘山野錄》的定位和作者文瑩的身份問題。文中關於趙匡胤去世的記載語氣隱隱約約,文辭閃爍,給了後人很大的想像空間。其實其中關於趙匡胤逝世的記載只是被後世過分加工了。後世關於燭影斧聲的理解就是搖曳的燭光中有斧子劈砍的聲音,自然而然的為我們描繪了一副趙光義趁哥哥喝醉用斧頭殺死哥哥的畫面。按照《續湘山野錄》關於趙匡胤去世前的記載,其實描繪就是趙匡胤臨終傳位的畫面。趙匡胤感覺自己身體不適,又趕上天降大雪,大地縞素。頓感自己時日不多,於是召見自己的弟弟進宮,做傳位安排。

但按照上面的解讀存在兩個疑點。一、傳位這種關係社稷江山的大事為什麼沒有大臣或者近侍在場。其實這個也可以解釋的通,司馬光《續資治通鑑長編》當中記載“太祖初晏駕,時已四鼓,孝章宋後使內侍都知王繼隆(王繼恩之誤)召秦王德芳。繼隆以太祖傳位晉王之志素定,乃不召德芳,徑趨開封府召晉王”。又遇醫官賈德玄(程德玄之誤),“乃告以故,叩門與之俱入見王,且召之。王大驚,猶豫不敢行,曰:'吾當與家人議之。'入久不出。繼隆促之曰:'事久,將為他人有。'遂與王雪下步行至宮門,呼而入。繼隆使王且止其直廬,曰:'王且待於此,繼隆當先入言之。'德玄曰:'便應直前,何待之有?'遂與俱進至寢殿。”下面這一段描述很有戲劇性:“宋後聞繼隆至,曰:'德芳來耶?'繼隆曰:'晉王至矣。'後見王愕然,遽呼官家曰:'吾母子之命,皆託於官家。'王泣曰:'共保富貴,無憂也。”意思就是說趙匡胤病重,皇后命太監王繼恩召秦王趙德芳,但王繼恩卻叫來了晉王趙光義。王繼恩跟隨趙匡胤平定南方,且名字為其所賜,應該是趙匡胤的心腹太監。皇后見是趙光義來了,便明白是什麼意思了。要趙光義好好善待他們母子。從上面的記載可以看出,趙匡胤傳位與趙光義的想法並不是一時興起,而是早已經人盡皆知的事情,起碼從皇后的反應就可以看出來。官修正史《宋史·太祖本紀》記載趙匡胤:“每對近臣言:'太宗龍行虎步,生時有異。他日必為太平天子,福德吾所不及雲。'”所以趙匡胤對趙光義當皇帝一直持一種積極的態度。再加上兩人的母親杜太后的從中斡旋,趙匡胤早就有了傳位趙光義的想法。要不然也很難理解趙匡胤在年近五十的情況下為什麼不立當時已經二十五六歲的“八賢王”趙德芳為太子。可能趙匡胤的心中也有一絲絲的猶豫,畢竟是自己的親兒子。去世前一晚的兩人對飲應該就是趙匡胤下定決心傳位趙光義的時刻,囑咐他好好做一個皇帝,好好善待自己的侄子。二、趙光義當晚為什麼會夜宿禁宮。除了皇帝、后妃、宮女、太監和未成年的皇子公主,歷朝歷代都是不允許外官夜宿禁宮的。這個可能是什麼原因呢?我們上面也說到了,對飲之時,儲君已定。趙匡胤自感時日不多,特降聖恩讓自己的親弟弟陪陪自己也是說的通的。

所以燭影斧聲,趙光義弒兄篡位的說法純屬無稽之談。撇開上面的理性分析不談,文官出身的趙光義敢對武將出身的哥哥動手,即使是喝醉了,他也不敢。

二、正常死亡

根據我們現代所能看到的古代帝王畫像,趙匡胤身體肥胖。根據史書記載趙匡胤武將出身,喜歡大口吃肉,大碗喝酒。常常會搞些酒場政治出來,我們耳熟能詳的關於趙匡胤的典故似乎都和酒有關,像杯酒釋兵權、雪夜定策和斧影燭聲。趙匡胤與大臣們喝酒常會喝的酩酊大醉,常常會在參加宴會的時候晝夜喝酒,直到喝醉才罷。根據現代醫學的觀點,一個體態臃腫的經常酗酒的五十歲男人,患有心臟和腦血管疾病的可能性很高。 《續湘山野錄》記載其大量飲酒後鼾聲如雷,這也符合心臟、腦血管疾病發作的徵兆。