《論語·述而》記下了孔子的一句話:「加我數年,五十以學《易》,可以無大過矣」;這是《論語》中唯一一條記錄了孔子與《易》相關的一句話,意思是說,如果能往前推,再年輕幾歲,在五十歲就開始學《易》,孔子就不會有大的過錯了;以此推之,孔子應該是在五十至六十歲前之間才開始學《易》,七十三歲逝,故後人言其晚年學《易》。 “《論語》,孔子與弟子言及應對時人之語也”,當時弟子各有所記,最後輯而纂成《論語》;從其內容來看,孔子很少與弟子談及《易》,或弟子諳《易》者少,故而文中少有弟子與孔子交流《易》的相關言論的輯錄。

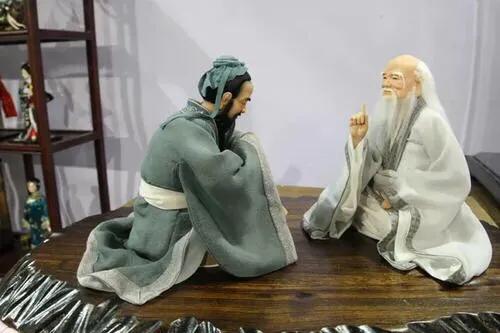

古人這樣描述孔子:“孔子少孤,不知其父墓,母亡”,“生而頨頂,故名丘,而字仲尼”,“仲者,中也;尼者,和也。孔子十七歲時就到了周國,諫拜了老子,並拜他為師(「孔子年十七,遂適週,見老聃。仲尼至週,見老子,知其聖人,乃師之」「孔子師老聃」)。孔子學《易》時,一日老子見到了就問:「你讀的什麼書?」孔子回道:「是《易》,聖人都讀。」老子說:「聖人讀可以,你讀它做什麼?子見而問曰:「是何書也?」曰:「易」也,聖人亦讀之。」老子雲:「聖人可也,汝曷為讀?」);或許自此,孔子與老子大概就有了數術方面的交流?孔子在五十一歲時,對陰陽術數之理尚還不甚明了,有心去見老子求解(老子曰:「子惡乎求之哉?」曰:「吾求之於度數,五年而未得也」…,「吾求之於陰陽,十有二年未得也」),便是二者有了關於《易》之交流。

孔子學《易》在晚年,是從零開始,廢寢忘食,一頭扎進了《易》中,以至竹簡之《易》的韋編被他翻斷了多次;史藉這樣記述:「孔子讀易,韋編三絕,鐵擿三折,漆書三滅」;鐵擿:穿著引用的鐵針;意思是說,穿竹簡的韋(熟皮條)多次斷掉,用來穿引的鐵針也多次斷掉,竹簡上字的漆色也多次脫掉;由此可見,《易》對孔子的吸引力及影響有多大,孔子對它下的功夫又下了多深。其弟子子路有次問他卜筮為什麼用蓍龜?孔子答:「是用其名。蓍猶耆,龜猶舊,要明白狐疑之事,就應該問耆與舊」(孔子曰:「蓋取其名也。夫蓍之為言耆也,龜之為言舊也。有過的。

孔子初學《易》,或始於商《易》,其時《週易》或尚未見之於世?或是他參照商《易》並學《週易》?有一次言偃問他從何而知禮的?孔子回答他,觀察殷後封宋,是不足以證明的,我從《坤乾》獲得,取《坤乾》之理,《夏時》之例,知道禮始於飲食(我欲觀殷道,是故之宋,而不足徵也,吾得《坤乾》。幹》之義,《夏時》之等,吾以此觀之。其首坤次乾;《週易》首乾次坤;詞語“顛倒乾坤”,或由此而來。 孔子修《春秋》,九月而成,卜之,得陽豫之卦。陽豫,亦商《易》之卦名。

事實證明,孔子學商《易》,也習《周易》,對《易》的全貌「變易、不易、簡易」有了深刻的理解。有一次,孔子為自己卜了一卦,得到離下艮上賁卦,臉色一下嚴肅起來,顯得有些不愉快;子張不解,問道:“賁卦,夫子為何不快?”,孔子說:「因為有離,在《週易》,山下有火是賁卦,不是正色之卦;質宜黑白正色,而賁,不是我的好兆頭;我聽說丹漆不需要再著色,白玉無需要再雕琢,什麼原因呢?質也,黑白宜正焉。之象,故有浮飾之意。有一次孔子卜筮其命,得旅卦,他請商瞿氏給他解卦,解之曰:“你有聖智而無位”,孔子不由哭道:“天命啊,鳳鳥不來,河無圖來,嗚呼,這是天命啊”,從此放下一切著述事務而潛心學習《易》,終於弄懂了《易》,有了成效(偶筮其命,得《旅》,請益於商瞿氏,曰:“子有聖智而無位”,孔子泣而曰:“天也,命也,鳳鳥不來,河無圖至,嗚呼,天命之也”,嘆息而後,息志停讀,禮止史削,五十究《易》,作十翼,明也)。 《易緯辨終備》記錄了孔子析卦的一則實例,孔子為擔心無子的魯人瞿母卜筮得大畜卦,告之有五子,夭折一子,以像爻分析(夫子正月與瞿母筮,告曰:「後有五丈夫子……卦遇大畜,根之二世,九二甲寅木為世,六五景子水為應。根變成二醜,三陽。

有一次,孔子讀《易》讀到損、益二卦,不由嘆息。子夏問其為何嘆氣,孔子答道:「有損一定有益,有益一定有缺,我因此而嘆」(孔子曰:「夫自損者必有益之,自益者必有決之,吾是以嘆也”);此時孔子己明白了兩卦相對正反有互轉的道理,事無一勞永逸,終有所“反”,反才見真相。孔子學《易》前,曾對術數始終未弄明白,就請教過老子;故而說:「我過去聽老子說過:『天有五行,水、火、金、木、土,分時化育,以成萬物'…五行更王,終始相生」(孔子曰:「昔丘也聞諸老聃曰:'天有五行,水、火、金、木、土,分時化育,以成萬物 '……五行更王,終始相生」{/b});這是他對季康子問五帝之名副其實的回答,便以所識解答帝王更替,死後是以五行相生來配定作答(是以太暤配木,炎帝配火,黃帝配土,少暤配金,顓馿配水);老子告之水火金木土為相剋,孔子言木火土金水為相生,故解帝王是以相生傳位的。

孔子研《易》並不拘於書本,亦常實踐,遇事也卜筮,但也有失算之時。有一次久等子貢不來,便卜了一卦,得鼎卦,便對弟子說,子貢不會來了,因鼎折足,無足則來不了了。顏回笑道,子貢一定會來,會搭舟而來,後果然如此。楚昭王因疾而卜,斷為“河作祟”,大夫請用三牲祭祀,昭王不同意,說:“對祭祀已有三代的規矩,祭不過望,江、漢、雎、章,都是楚國望地,禍福來不是過,河並無罪”,孔子聽說,讚道:“昭王知大道啊,不失國,好啊! ”;可見,孔子尚佔,並不拘於佔,這應該是孔子在《易傳》中所言「玩佔」思想的基礎吧?

《週易》分上下經,孔子為其作了《序卦》,闡明兩者相承的意義;又作了《雜卦》,改變其次第及其例,強調的是「窮則變,通則久」(凡《易》既分為六十四卦上下經,天人之事各有始終。夫子又為《序卦》,以明其相承受之義。事也。 化而裁之存乎變,是以終之以決言,能決斷其中,唯陽德之主也。

孜孜以求,孔子對《易》從筮到理己全盤聶熟,他對《易》有了整體認識,有了主體把握,也因此有了解讀闡述《易》理的底氣,能抽絲剝繭,棄筮揚理,使《易》走出算命的蒙塵,而發掘出它義理的本真。他對《易》有了全面的認識;他說:「易者,易也,變易也,不易也。易者,以言其德也……,日月星辰佈設,八卦錯序,律歷調列,五緯順軌…;變易也者,其氣也。也,乾坤之德,萬物之實{/ b}」;「夫八卦之變,象感在人」;「陽三陰四,位之正也。 ,象陰陽也。 ,所以像陽也。之卦也。承,萬物始進」;「《易》有六位,三才,天地人道之分際也。仁義,法此三者,故生六位。六位之變,陽爻也,制於天也;陰爻者,繫於地也」;「故陽以七,陰以八,為彖。合而為十五之謂道。 ,亦合於十五,則彖變之數若一……;天道左旋,地道右遷,二卦十二爻而期一歲”……;此說涉及了易變、爻象、數位、陰陽、十二訊息卦等,孔子許多《易》學思想因篇幅不可盡錄,他的思想體現在了他的《易傳》十翼中,只是不具體言之而概言簡述;他對《易》的貢獻,被後世奉為下古之聖,實至名歸!

孔子晚而喜《易》,序《彖》、《系》、《象》、《說卦》、《文言》。讀《易》韋編三絕。

孔子生於魯襄公二十二年,庚戍年二月二十三日庚子甲申時,以魯哀公十六年四月己醜卒,年七十三。

【2022-11-15撰畢】