「故人西辭黃鶴樓,煙火三月下揚州。孤帆遠影碧空盡,唯見長江天際流。」當船都遠到沒入天際、遙不可辨了,李白依然深情凝望,不捨離去……李白,是個「天子呼來不上船」的狂放不羈的人,但為什麼他唯獨偏愛孟浩然?為什麼唐人都喜歡揚州?

西元689年,孟浩然出生在襄陽城中一個書香門第的富貴家庭,少時便有凌雲之志。祖上還留下了一座名為澗南園的莊園,北臨溪澗,南傍山林。孟浩然閒來就在此泛舟垂釣、竹林逸歌,好不悠哉,他的日常生活是這樣的:「向夕開簾坐,庭陰葉落微。鳥從煙樹宿,螢傍水軒飛。

每個人都嚮往詩和遠方,而孟浩然生來就徜徉其中。 漸漸的,不到二十歲的孟浩然便成了襄陽城的明日之星,以至於當時人稱他「孟襄陽」。 西元706年,孟浩然準備走科舉這條路,去參加襄陽縣試。

詩賦、試策、帖經三場下來,孟浩然一路向披靡毫無對手。在十七歲的年紀,就榮膺襄陽全縣高考狀元。 眼瞅著下一步就是襄州府試,一家老小都備好了題名宴,孟浩然卻做了一個出人意料的決定:拒絕參加府試。原因很簡單:我突然想出去旅行了

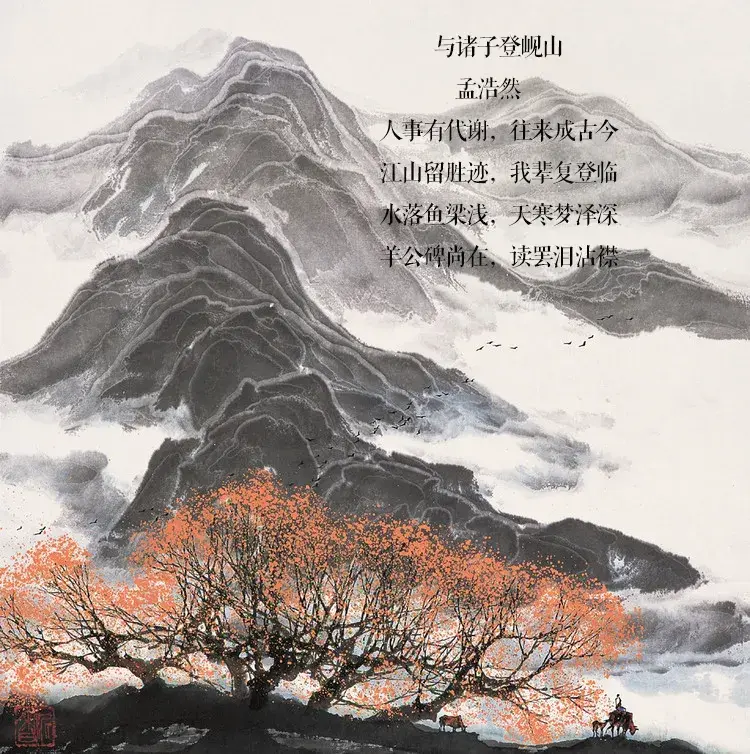

弱冠之年,孟浩然便拉著同鄉好友張子容,隱居到了風光秀麗的鹿門山,過著悠然的山居生活。 他的日常生活是這樣的:“鹿門月照開煙樹,忽到龐公棲隱處。岩扉松徑長寂寥,惟有幽人自來去。”

在隱居的日子裡,孟浩然隔三差五也會出山會友,或是呼朋引伴,探尋古蹟名勝。 當春日的清晨睡起來後,詩意繼續流淌:「春眠不覺曉,處處聞啼鳥。夜來風雨聲,花落知多少。」可是不久,與自己隱居山林的張子容過完了隱居的“癮”,人家要去科舉了,只留下孟浩然一人......

史書記載:「隱鹿門山,以詩自適。年四十,來遊京師,應進士,不第,還襄陽。」所以孟浩然始終在隱居,直到三十八歲時才去往長安科舉,無奈考試三次都未中第。但這從來不影響孟浩然在唐代詩壇的影響力,他那些田園詩歌的創作與超凡脫俗的性格,讓小自己12歲的李白成為了他的頭號粉絲。

李白與孟浩然的交往,是在他剛出四川不久來到湖北安陸時。孟浩然給李白的印像是陶醉在山水之間風采絕世,才氣過人風流倜儻。所以李白在《贈孟浩然》詩中說:「吾愛孟夫子,風流天下聞。紅顏棄軒冕,白首臥松雲。」試問還有比這更熱烈、更直白的粉絲向偶像致敬的告白詩嗎?

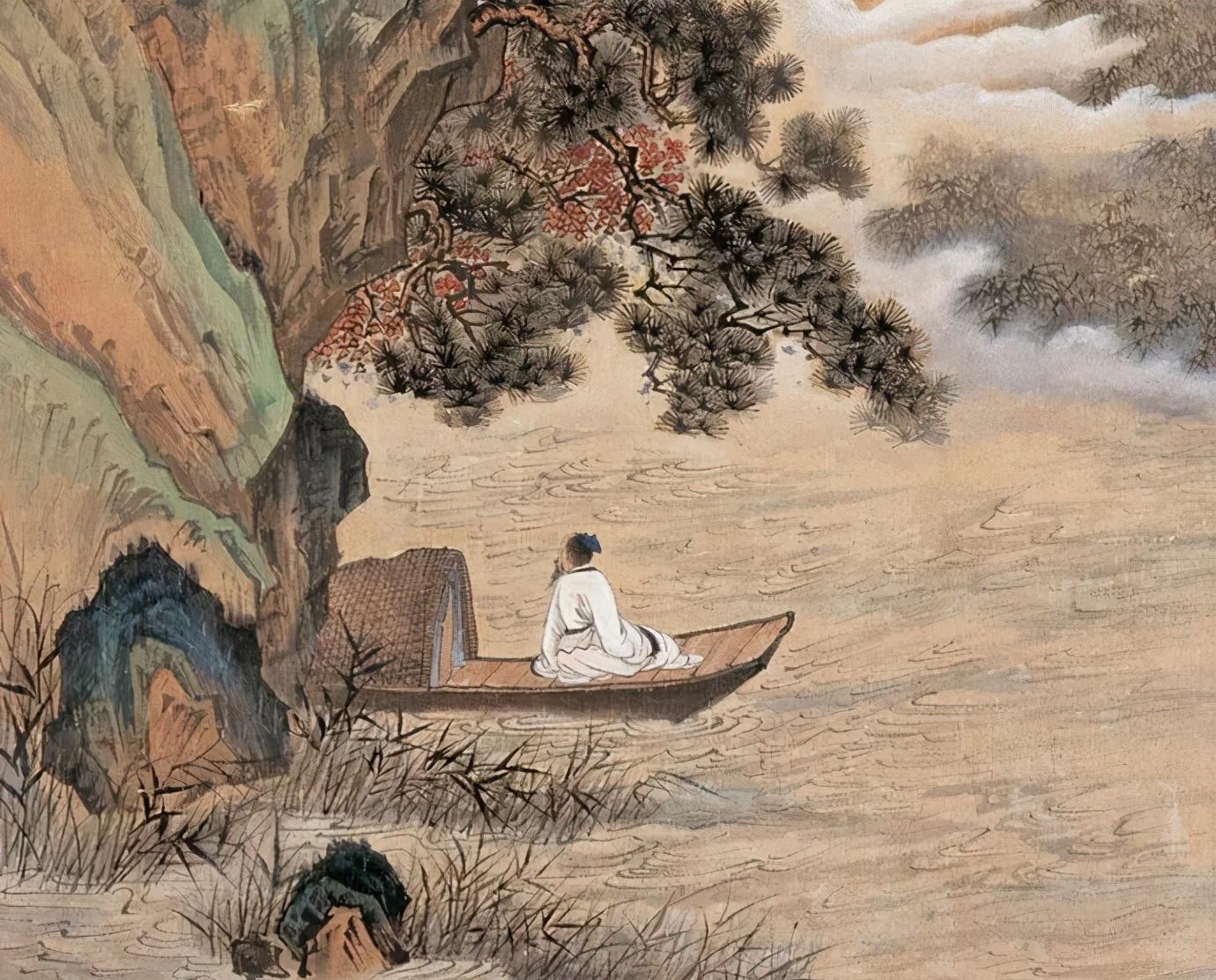

一次次的失敗,孟浩然知道自己此生與仕途再無緣分。自此之後,他遠離繁華,在山水之間遊走,只為遵從內心而生活。 開元二十三年(735年)三月,當李白得知孟浩然要去廣陵遊玩(今江蘇揚州),便約孟浩然在江夏(今武漢市武昌區)相遇。

幾天后,孟浩然乘船東下,李白親自送到河邊。 在送別時寫下了這首《黃鶴樓送孟浩然之廣陵》——「故人西辭黃鶴樓,煙火三月下揚州。孤帆遠影碧空盡,唯見長江天際流。」{ /b}也許只有李白懂他的風流,懂他的志向,也懂他的無奈。

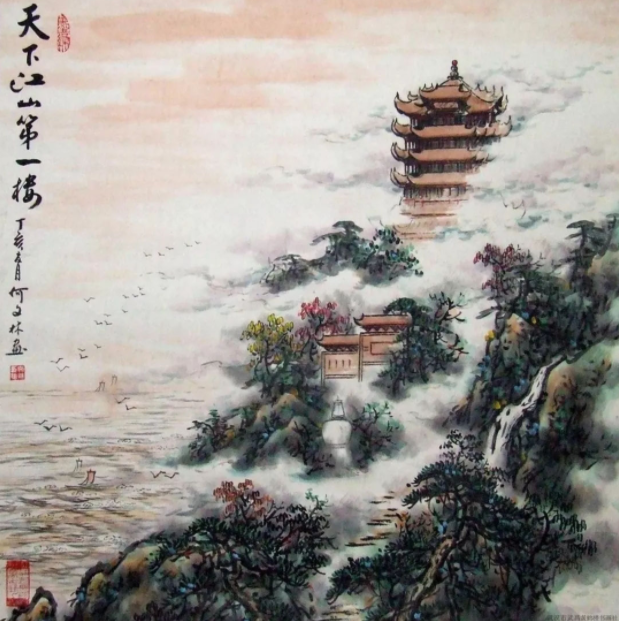

自從孟浩然在三月去了揚州,就此也拉開了文人墨客下揚州輕舞飛揚的序幕。 「天下三分明月夜,二分無賴是揚州」、「春風十里揚州路,卷上珠簾總不如」等等詩句讓揚州成為了唐朝的時尚之都。

揚州,從吳王夫差開掘邗溝,到隋煬帝開鑿大運河,這些動作都令揚州在交通便利上獲利甚豐,經濟開始得到迅猛發展。 隋煬帝還在運河兩岸遍植柳樹,到了唐朝,運河兩岸“夾岸分堤萬樹餘”,大面積的綠化除了形成了美麗的景觀外,還增加了揚州的空氣濕度,溫暖的氣候條件,造就了揚州宜人的居住環境。

更重要的是長安、洛陽會宵禁,只有揚州沒有宵禁,不受大唐法律制約,是個非常開放城市。安史之亂後,揚州成了全國最發達的工商業城市,經濟地位一度超越首都長安,為天下之冠。 「十年一覺揚州夢,贏得青樓薄倖名「。唐時揚州城的繁華或許只能留在歷史的詩篇裡了