「書山有路勤為徑,學海無涯苦做舟」 : 荀子《勸學》

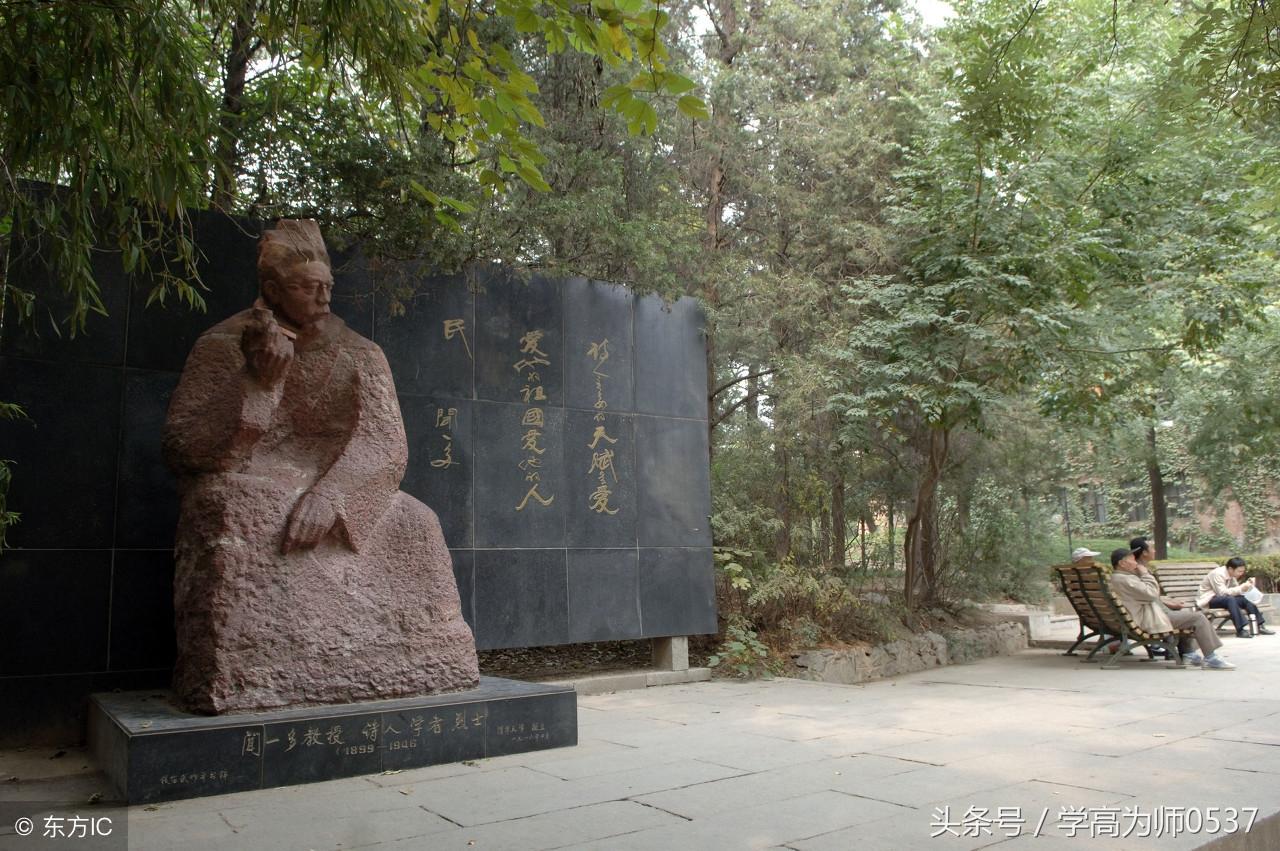

荀子(約前325—前238)名況,時人尊而號為“卿”,故又稱荀卿,漢代避宣帝諱而改稱孫卿,戰國末期趙國(今山西南部)人,先秦著名思想家。荀子早年遊學於齊,學問博大,曾三度擔任當時齊國「稷下學宮」的「祭酒」(學宮之長)。約西元前264年,應秦昭王聘,西遊入秦。後來曾返回趙國,與臨武君義兵於趙孝成王前。後來荀子受楚春申君之用,為蘭陵(今山東蒼水縣蘭陵鎮)令。晚年從事教學和著述。

荀子學識淵博,繼承了儒學並有所發展,還能吸收一些別家之長,故在儒學中自成一派。在人性問題,荀子主張性惡論,人性善是教化的結果。在天道觀方面,提出「制天命而用之」的人定勝天的思想。荀子對禮很重視,宣揚儒家的王道思想,認為「水能載舟亦能覆舟」。

{不} 01{/否}

荀子是儒家的第三代傳承人,世有「孔、孟、荀」並稱的美譽。荀子並非固守儒家專注道德感化「仁治」的思想,而是在繼承中發揚。雜糅儒、法思想,提出了「性惡論」的哲學命題,「外法內儒」使得儒家思想更具現實意義。

荀子的「性惡論」與孟子的「性善論」形成了儒家心性論的兩大流派,以形而上的哲學思辨探索人性之本源。儒家的「性善」與「性惡」爭論了近兩千年,後由王陽明發展為「無善惡論」。 (陽明四句教中「無善無噁心之體」)

老子曰:「天地不仁,以萬物為芻狗。」道家哲學較為理性,天地無所謂善,也無所謂惡,對待萬物一視同仁。天地宇宙只是遵循自然規律,本無善惡之分,善惡成見不過是人的主觀感性認識。

此外,荀子在繼承儒家“法先王”思想的同時,也主張“法後王”,強調現世君王道德修養的重要性。這是荀子的一大貢獻,突破了儒家囿於尊崇先世「三代」的畛域,由沉浸於「堯舜禹」的道德敬仰轉向對現世君王的道德訴求。

荀子有兩位得意門生,韓非與李斯,都是歷史上赫赫有名的人物。韓非成為法家集大成者,集商鞅、慎到、申不害的法家思想於一身。遭同門師兄李斯饞害,大志未酬身先死,其學術思想彪炳史冊。

李斯助秦始皇統一六國居功至偉,其治國理政思想“重法輕儒”,可惜未得荀子真傳。李斯其人才高德寡,貪圖富貴背信棄義,最後落得誅族滅門的可悲下場。

02

《勸學》是荀子述作中的名篇,秉承了孔子「學而不厭,賁人不倦」的治學理念。荀子《勸學》多用類比手法,說理透徹,喻義深刻,從學養、精進、修身、善居等多個方面闡明為學之道。

而且多有名言警句流傳於後世,實為儒家治學之佳篇。 《勸學》開頭第一句:「學不可以已。」荀子很明白地告訴大家,學習不可以停止,學無止境持之以恆。

「青,出於藍而青於藍;冰,水為之而寒於水。」這句話幾乎成了教育勵志的千古名言,雅俗共賞,婦孺皆知。這是一種超越性,學習不能固步自封要不斷超越,以至於“青出於藍而勝於藍。”

學貴以恆,學習貴在堅持,勤能補拙,沒有什麼巧妙的辦法。 「學不可以已」是一種學習態度,更是一種學習精神,是「學有所成」必須具備的基本素質。

孔子堅持終生學習,即使年老力衰依然孜孜以求。孔子有「韋編三絕」的典故,刻苦鑽研《易經》,竟將綴連竹簡的牛皮繩子磨斷了多次,可見其用功之深。

他曾感嘆:「加我數年,五十以學易,可以無大過矣。」孔子感喟光陰飛逝,生命短暫,假如再多幾年時間,可以更透徹地研究《易經》而做到行止無大過。

偉大哲學家康德的治學態度尤其嚴謹,幾十年如一日,生活節奏如時鐘般規律。康德著名的“下午三點半散步”,幾乎從未改變過,就如機器一樣準確。

康德一輩子過著單調的學者生活,全心投入哲學事業,因此而聳立起世界哲學史上的高峰——「三大批判」。

大凡學有所長之人,學習早已成為生命中不可或缺的部分,內化為對生命價值的追求。堅定信念永不鬆,日積月累,不斷超越,生命超然得以永生!

03

「故木受繩則直,金就礪則利,君子博學而日參省乎己,則知明而行無過矣。故不登高山,不知天之高也;不臨深溪,不知地之厚也;不聞先王之遺言,不知學問之大也。

如直木之準繩、劍鋒之磨礪,以此來比喻學習對於人格塑造與精神陶冶的重要性。人常言“不知天高地厚”,就是學識淺薄的表現。

學如登高臨淵,不登高山、不臨深溪就不知自己之渺小,學養深厚之人通常是謙卑君子。登高山、臨深溪需要非凡的勇氣,需要克服內心的恐懼,是個挑戰自我、克服自我的過程。

攀登者內心渴望「會當凌絕頂,一覽眾山小」的生命體驗,這是攀登的動力,足可以克服一切恐懼與困難。求知亦如攀登,洞悉世界奧妙與人生哲理猶如攀越一座座高山,人生悟道是求知者攀越知識高峰的不竭動力。

子曰:「知之者不如好之者,好之者不如樂之者。」知之、好之、樂之是三種境界,當「無限風光在險峰」的追求成為人生樂趣,所激發的潛能無堅不摧、無往不勝。

“山高人為峰”,司馬遷、曹雪芹正是承受了常人難以想像的悲苦遭際,才實現了“鳳凰涅槃,浴火重生”般的人生超越。苦難鑄就輝煌,生命得以永恆!

人們常抱怨一事無成,殊不知「學有所成」背後付出的辛勞。案牘勞神博覽群書,日夜苦讀皓首窮經。

《紅樓夢》篇首有詩雲:「滿紙荒唐言,一把辛酸淚。都雲作者癡,誰解其中味。」此為曹雪芹內心之呼聲,也道盡了著述之艱辛、意趣之幽曲。

學習是一件很辛苦的事情,沒有以苦為樂的精神是不可能有所成就。淺嚐輒止,缺乏恆心者,終難成「大器」。

尤其對於現在的年輕人,《勸學》更有教育意義。令人擔憂的是,年輕一代大多“吃不得苦,沉不下心”,缺乏持之以恆的精神。更有甚者,貪圖享樂,玩物喪志,真不知其所歸!

且不論“樹雄心、立壯志”,就連一般的人生目標也飄忽不定,得過且過實乃精神之大頹廢。諸葛亮曰:「非學無以廣才,非志無以成學。」不堅持學習,無厚積之學養,不過是些「不知天高地厚」的虛妄之徒。

《勸學》告誡人們,學貴以恆,學貴以專。只有登臨知識的高峰,才會有時代高瞻遠矚的宏闊視野。

04

“蓬生麻中,不扶自正,白沙在涅,與之俱黑。”“君子之交淡如水,小人之交甘若醴。”人與人真正的交往是純潔的友誼,不摻雜任何利欲之污濁。

君子之交是心靈的交互,所追求的是志同道合的人生體悟。身處君子的道德環境中,會不自覺地校正自己的行為。一切向君子看齊,品行端正情趣高雅,如蓬草生於麻中自然長得很直。

不是世風日下,而是缺乏君子的道德引領,人的不良行為如雜草般叢生。孔子也有很精闢的論述,“君子之德風,小人之德草,草上之風必偃。”

君子的品德如風一樣,吹佛過的雜草順勢倒伏。而那些酒肉朋友、利益之交,雖然表面看起來很親密,甘甜如醴,似漆如膠,其實是靠不住的。

一旦失勢,就會樹倒猢猻散,視若路人。小人之交是趨利的,根本不存在真正的友誼。名利場猶如黑色的大染缸,小人的惡習與劣行污染性很輕,就如「白沙入涅」完全染黑。

“近朱者赤,近墨者黑”,要親賢能遠小人,遠離不良的環境。存真誠,鄙棄虛情假意陰奉陽違;樹正氣,抵斥溜須拍馬阿諛奉承之歪風。

此外,環境對人的影響也很大,之所謂「人以群分,物以類聚。」子曰:「里仁為美。」其義就是擇善鄰而處之,選擇一個好的鄰居非常重要,古今同理。

俗語雲,遠親不如近鄰,大家都有這樣的體會。現代人多講究居所的豪華氣派,往往忽略鄰裡的選擇,殊不知「善鄰」和氣融融,「惡鄰」煩擾不寧。

「孟母三遷」是教子的典範,孟母三次遷居只為選擇一個好的環境,以利於孟子的成長。環境對孩子的影響非常大,包括學校的學風、師長的素養、交友的品行。緣何名校趨之若鶩,原因就在於此。

05

「故不積跬步,無以至千里;不積小流,無以成江海。騏驥一躍,不能十步;驛馬十駕,功在不捨。録而捨之,朽木不折;録而不捨,金石可鏤。

這段話文辭優美,極富哲理,喻義學習要堅持不懈不斷累積。一小步以至於千里之行,涓涓細流匯成江河湖海,是一個量變到質變的過程。人的才智有高低,能力有大小。

只要堅持不懈,“驛馬勝良駒”,中常之人也會取得很大的成就。 《三國志》有「士別三日當刮目相待」的典故,講的是東吳名將呂蒙的故事。

起初呂蒙不好學,好武輕文,被訌為“吳下阿蒙”,意指學識淺薄之人。後經孫權勸導,呂蒙開始發憤讀書,他博覽群書連那些老儒士也趕不上。

有一次,魯肅與呂蒙探討兵法,被呂蒙的真知灼見所折服。魯肅拍著呂蒙的背說:“老弟學識淵博,不再是當日的吳下阿蒙了!”呂蒙回答說:“士別三日,即更刮目相待。”

呂蒙並非朽木之才,只是不願意學習。一旦知曉學習的道理,就可以手不釋卷廢寢忘食,終成有勇有謀的一代名將。荀子《勸學》忠告後人,成才之路並無捷徑可走,只有持之以恆的艱苦付出才能有所成就。

而王安石的《傷仲永》就是一個反例,即使是天賦英才,如果沒有後天勤奮學習,最終不過是普通人而已。

在資訊時代,知識極大豐富,網路大開學習方便之門。但人們的學習精神大不如前,不願意下苦功,好高騖遠學識淺薄。

尤其在學術界,人心浮躁,失去了嚴謹的治學精神。國人有「諾貝爾獎」情節,殊不知一項對人類有卓越貢獻的科學成果是幾十年如一日的智慧結晶,豈是一蹴而就的短期效益!

科技進步需要畢生追求科學的奉獻精神,心無旁騖,埋頭苦幹,惟其如此才能做出推動人類進步的傑出貢獻。

雖然歷經兩千多年,荀子《勸學》之言依然振聾發聵,對於現代人也許有更深遠的昭示!